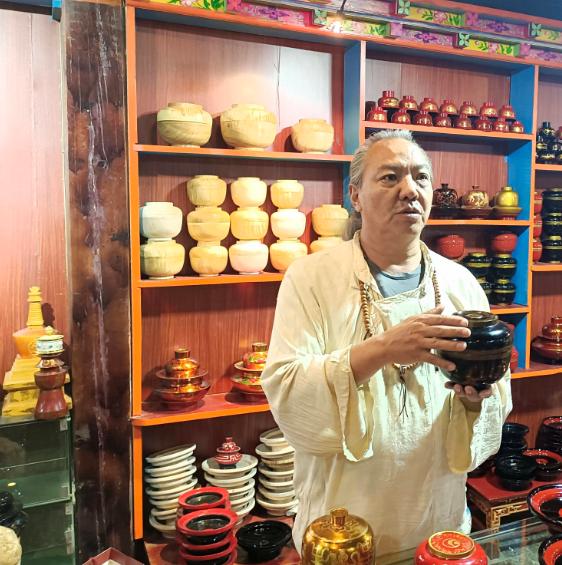

迪庆藏族木碗历史久远,可追溯至唐代,由于做工精美、质量上乘,深受周边居民喜爱。2022年,藏族木碗制作技艺入选云南省非物质文化遗产名录。迪庆藏族自治州作为藏族木碗的制作地之一,技艺传承完善、大师云集。家住德钦县奔子栏镇的益西就是其中的一位能工巧匠,同时他也是藏族木碗制作技艺的省级代表性传承人。

说起藏族木碗,益西眼中有光:“‘民以食为天’,木碗起源于我们几千年的分餐文化,我们走到哪,就把它带到哪,专人专用、专餐专用,不烫手、便于携带、干净卫生。它不仅是一个碗,更是身份和地位的象征。在以前,藏族人家中最值钱的可能就是这样一个木碗。”

一个精致、贵重的木碗是如何制作出来的呢?跟随益西的脚步,记者依次看到了阴干、打磨、上漆等工艺流程。来帮忙的老师傅阆世云正一丝不苟地打磨木碗。“藏族木碗制作工艺有30多道步骤,需要五六十天才能制作出来。光是打磨,就得反复20多次。所以藏族木碗的质量很好,可以用很多年。”阆世云说着,手上的动作却一刻不停。此外,藏族木碗还需要反复涂刷漆油,漆油采自漆树,纯天然、无污染,这是藏族木碗外表光滑清亮、环保耐用的原因之一。

益西的儿子次里品初今年32岁,他说道:“起初我对如何制作木碗,以及木碗背后的文化不感兴趣,后来到外地参观学习,才发现我们的非遗是多么的珍贵。所以,我决心返回家乡,用心学习制作木碗,继承好这一份手艺。”

本报记者 彭少杰 文/图