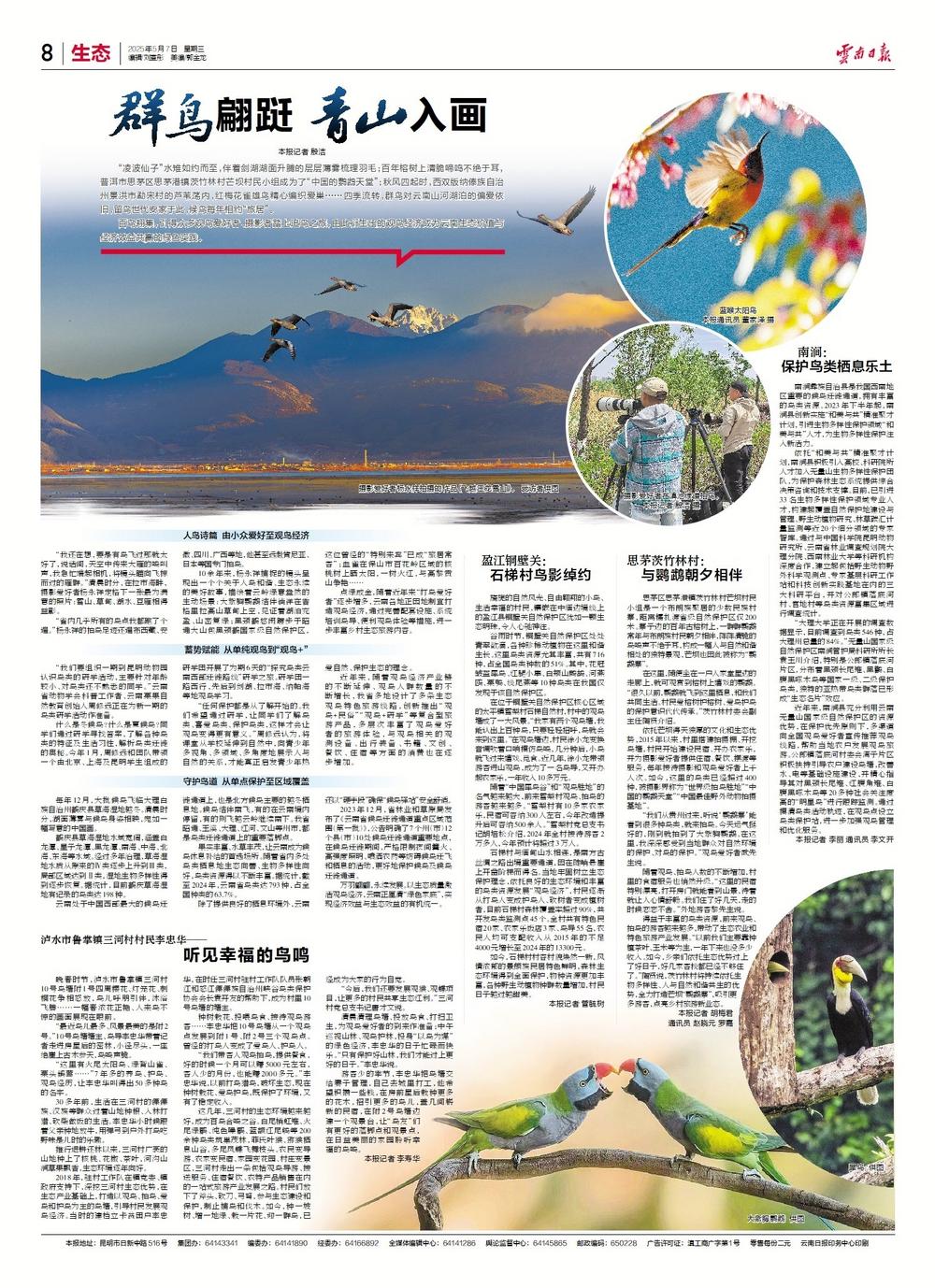

晚春时节,泸水市鲁掌镇三河村10号鸟塘附1号四周樱花、灯笼花、刺桐花争相怒放,鸟儿呼朋引伴,沐浴飞腾……一幅春浓花正艳、人来鸟不惊的画面展现在眼前。

“最近鸟儿最多、风景最美的是附2号。”10号鸟塘塘主、鸟导李忠华带着记者走进房屋后的密林,小径尽头,一座绝崖上古木参天,鸟鸣声脆。

“这里有火尾太阳鸟、绿背山雀、栗头鹟莺……”7年多的养鸟、护鸟、观鸟经历,让李忠华叫得出50多种鸟的名字。

30多年前,生活在三河村的傈僳族、汉族等群众过着山地种粮、入林打猎、砍柴做饭的生活。李忠华小时候跟着父亲种地放牛,用弹弓到户外打鸟吃野味是儿时的乐趣。

推行退耕还林以来,三河村广袤的山地种上了核桃、花椒、茶叶,河沟山涧草果飘香,生态环境逐年向好。

2018年,驻村工作队在镇党委、镇政府支持下,深挖三河村生态优势,在生态产业基础上,打造以观鸟、拍鸟、爱鸟和护鸟为主的鸟塘,引导村民发展观鸟经济。当时的建档立卡贫困户李忠华,在时任三河村驻村工作队队员张朝江和怒江傈僳族自治州峡谷鸟类保护协会会长袁开友的帮助下,成为村里10号鸟塘的塘主。

种树栽花、投喂鸟食、接待观鸟游客……李忠华把10号鸟塘从一个观鸟点发展到附1号、附2号三个观鸟点。曾经的打鸟人变成了爱鸟人、护鸟人。

“我们带客人观鸟拍鸟,提供餐食,好的时候一个月可以赚5000元左右,客人少的月份,也能赚2000多元。”李忠华说,以前打鸟猎鸟,破坏生态,现在种树栽花、爱鸟护鸟,既保护了环境,又有了稳定收入。

这几年,三河村的生态环境越来越好,成为百鸟合鸣之谷。白尾梢虹雉、火尾绿鹛、纯色噪鹛、蓝额红尾鸲等200余种鸟类筑巢茂林,菲氏叶猴、猕猴栖息山谷,多尾凤蝶飞舞枝头。农民变导游、农家变民宿、家园变花园、村庄变景区,三河村走出一条包括观鸟导游、接送服务、住宿餐饮、农特产品销售在内的一站式旅游产业发展之路。村民们放下了斧头、砍刀、弓弩,参与生态建设和保护,制止捕鸟和伐木。如今,种一坡树、增一地绿、栽一片花、迎一群鸟,已经成为大家的行为自觉。

“今后,我们还要发展观猴、观蝶项目,让更多的村民共享生态红利。”三河村党总支书记唐才文说。

清晨清理鸟塘、投放鸟食、打扫卫生,为观鸟爱好者的到来作准备;中午巡视山林、观鸟护林,投身“以鸟为媒”的绿色经济,李忠华的日子忙碌而快乐。“只有保护好山林,我们才能过上更好的日子。”李忠华说。

游客少的季节,李忠华把鸟塘交给妻子管理,自己去城里打工,他希望积攒一些钱,在房前屋后栽种更多的花木,招引更多的鸟儿,盖几间崭新的民宿,在附2号鸟塘边建一个观景台,让“鸟友”们有更好的落脚点和观景点,在日益美丽的家园聆听幸福的鸟鸣。

本报记者 李寿华