物种资源

本报记者 李春林 通讯员 杨艳娇 叶晓萌

在沧源佤族自治县云南南滚河国家级自然保护区班洪乡、班老乡南滚河流域,野生亚洲象与人比邻而居。为在保护象群的同时守护好群众的安全,近年来,云南南滚河国家级自然保护区管护局不断提升监测预警能力,建设避象亭,在人力巡护的基础上引入无人机、红外相机、智能终端,利用亚洲象预警手机软件,让人象和谐共处模式持续升级。

班成斌是南滚河芒库管护站的一名亚洲象监测员。最近,他养成了一个习惯,每次进山巡护前都先打开手机,通过亚洲象预警App查看亚洲象最新动态。他说:“亚洲象预警App对我的工作帮助比较大,巡护的时候更安心了。通过App能及时掌握亚洲象的动态和所在位置,选择合适的巡护路线,避免与亚洲象发生冲突。”

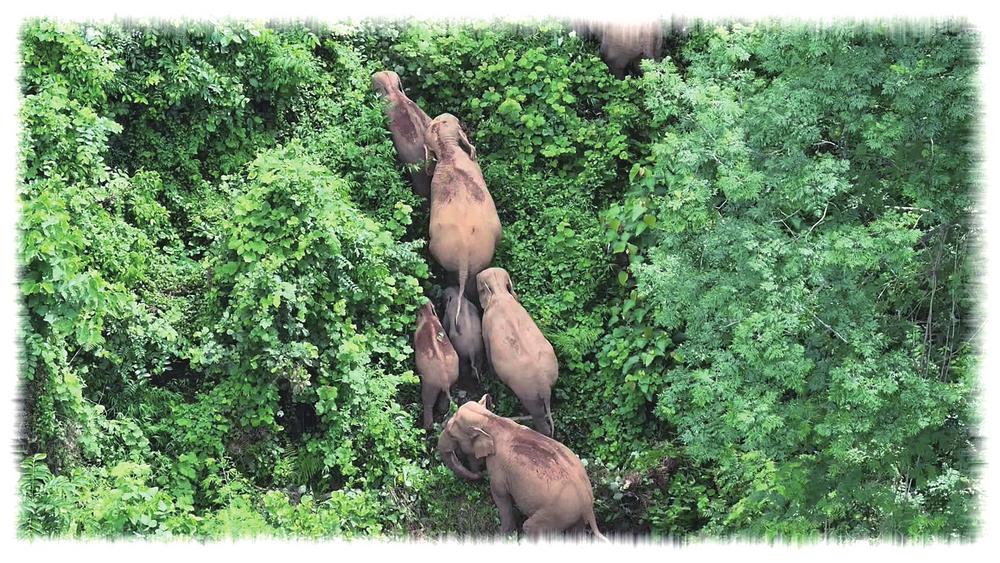

今年5月,云南南滚河国家级自然保护区管护局聘请云南正浩监测技术有限公司无人机监测团队,每天在亚洲象活动重点区域巡林。相比巡护员每天跋山涉水追踪和监测亚洲象,无人机搭载高清摄像头和热成像设备,能在夜晚或茂密丛林中清晰捕捉亚洲象活动轨迹,不仅方便高效,更能保障巡护员的人身安全。

马坤华是无人机监测团队的亚洲象监测员。“我们每天监测频率在5次左右,早上和下午各1次,晚上2到3次。亚洲象喜欢夜间出来活动,所以夜间监测次数较多。”马坤华介绍。

新一天的监测工作开始,马坤华会根据前一天监测到的亚洲象活动范围来规划监测区域。如果监测到亚洲象出现在群众生产生活区域内,监测团队会及时在亚洲象预警App上发布预警信息。

“无人机监测队伍的加入,不仅提高了亚洲象预警工作的效率,还能收集到更准确的亚洲象数据,为下一步研究和保护野生亚洲象奠定了基础。”云南南滚河国家级自然保护区管护局高级工程师李志敏说。

此外,管护局还在保护区11个关键路口安装了摄像头、山林间安装了100台红外相机、村寨周边安装了4套智能广播,监测周边环境。红外相机对亚洲象的识别率达88%。当红外相机捕捉到野生动物影像后,系统能在30秒至60秒之间自动进行物种识别,并传输到终端服务器由管护局工作人员进行人工复核。一旦确定为亚洲象,立刻发出预警。如果亚洲象靠近群众生产生活区域,将联合村委会通过应急广播及时播报,在关键路口的大喇叭用汉语和佤语不间断播放预警信息。

眼下正值玉米成熟季节,野生亚洲象会被香味吸引出来觅食。面对可能出现的人象冲突事件,管护局强化监测预警体系运用,同时推进避象亭等防护工程建设,为周边群众提供避险空间。

天上无人机巡航锁定象踪,空中红外相机准确辨别象貌,地面避象亭静静守护和谐。“根据现有的安防设施、无人机和地面监测人员的立体巡护,构建起天、空、地一体化的亚洲象预警体系,能及时有效地掌握亚洲象的动态信息。”李志敏说。

技防、物防、人防并举,这一张疏而不漏的立体防护网,正牢牢守护着人象活动的重叠区域,让人象和谐共处有了更坚实的依托。