保山古称永昌,中医药文化源远流长,素有“云药之乡”与“滇西药库”的美誉。保山中医药高等专科学校自1965年建校以来,始终深植永昌沃土,汲取国粹精华,传承岐黄之术,为守护人民健康贡献智慧与力量。办学至今,学校已为云南及周边地区培养各类医疗卫生技术人才77328人(含继续教育37584人),为边疆民族地区经济社会发展、医疗卫生事业改革和全民健康作出了重要贡献。

时代浪潮奔涌向前 应势而生勇立潮头

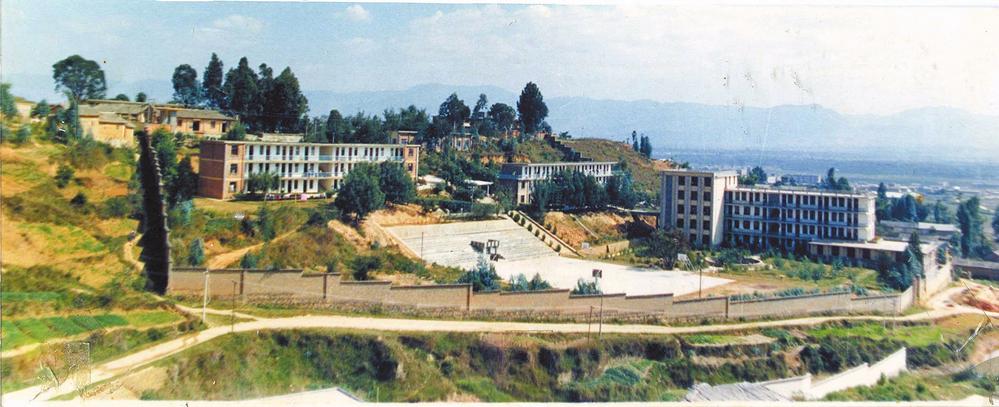

建校一甲子,保山中医专历经校园创建、搬迁、回迁与新建的艰辛坎坷,凝聚了几代保山中医人对中医药事业的赤诚与热爱。

1965年6月,为满足滇西地区对医疗卫生人才的迫切需求,保山半农半读卫生学校(保山中医专前身)在保山城西南郊窑湾村小梨园诞生,隶属保山行署卫生科。建校之初,师生借瓦房数间为教室兼宿舍,教学设备极为匮乏。教职工自带干粮,带领心怀梦想的学生在极其简陋的环境中毅然踏上医学教育的拓荒之路。尽管条件艰苦,全校师生自强不息、砥砺前行。

1966年5月,学校更名为保山专区卫生学校并成立党支部;1970年9月再度更名为保山地区卫生学校,于次年正式纳入国家招生计划,开设两年制西医医士专业,为滇西地区系统培养首批专业医疗人才。

1972年3月,学校迁至保山滇西干部疗养所继续办学;1973年,顺应中医药发展需要,增设中医医士专业,专业结构更趋多元。1978年11月,学校定名为云南省保山卫生学校,步入规范化发展新阶段。

1981年,学校回迁至窑湾村小梨园原址并扩建校园,实行严格考试录取制度,学制延长至3年,新增西医护士与助产士专业。此后,学校管理体系日益完善,教学设施持续更新,专业设置科学优化,实习基地稳步扩展,教材选用严谨规范,师资队伍不断壮大。

1986年,学校在全省率先开设中医护士专业,至1987年已形成涵盖5个专业的办学格局,毕业生定向分配至医疗、防疫等岗位,成为滇西医疗卫生事业的中坚力量,为守护人民健康奠定坚实人才基础。1997年3月,学校经原云南省教委评估认定为合格学校;1999年9月,被云南省政府认定为省部级重点中专学校。

2000年起,学校积极探索多元化开放办学模式,先后与原云南省电大、原云南中医学院、原大理学院、原昆明医学院等多所高校联合办学,开设临床医学、护理学、卫生事业管理、中西医结合等专科、本科乃至研究生课程班,办学形式与层次日益丰富。

2003年,经全国推荐与专家评审,学校护理专业获评全国中等职业教育首批示范专业,中医专业被省教育厅评为全省唯一骨干专业,逐渐在全国职业教育领域崭露头角。2004年4月,学校被教育部认定为国家级重点中专学校,办学实力获得业内外肯定,社会影响力不断扩大。

筚路蓝缕奠基立业 艰苦奋斗玉汝于成

2006年,伴随全国高等教育蓬勃发展的大势,学校抢抓机遇,全面总结办学经验与发展特色,经教育部批准升格为保山中医药高等专科学校,成为云南省唯一一所中医药特色鲜明、中西医协调发展的普通全日制高等专科学校,也是全国7所中医药高专之一,实现了办学层次与内涵建设的历史性跨越。

升格后,学校紧扣国家与地方医疗卫生及中医药事业发展要求,不断凝练办学经验,坚持质量立校、人才强校、特色弘校的办学理念,确立注重实践能力、贴近职业岗位、面向基层、辐射周边,专业教育与中国传统文化相融合的办学特色,科学规划学科专业结构与人才培养体系,推动软硬件建设、办学规模和人才培养实现跨越式发展。

学校持续强化基层党组织战斗堡垒作用与党员先锋模范作用,优化管理体制,建立校系两级管理框架,完善制度体系,形成符合高职教育规律的管理模式。党政议事与规章制度逐步健全,实现规模、结构、质量、效益协同发展,在专业建设、招生就业、办学条件及师资队伍建设等方面取得突破,构建了以专科教育为主体,职业培训、成人教育、中等教育协调发展的多元办学格局。

至2011年,学校的普通专科专业已由3个拓展至11个,开设成人高等学历教育专业2个、联合办学本科专业2个、普通中专专业3个,专业结构持续优化,更好适应医疗卫生行业与社会需求。同年,学校通过高职院校人才培养评估,整体办学水平与社会声誉显著提升,为区域医疗卫生事业和中医药传承创新提供更坚实的支撑。

党的十八大以来,学校坚守为党育人、为国育才的初心使命,凝心聚力、锐意进取,严格落实党委领导下的校长负责制,完善党政协调运行机制,深化党群共建,不断创新工作方式。全面加强思想政治工作,将思想政治教育贯穿育人全过程,系统构建思政教育体系,通过优化组织管理、加强队伍建设、深化课程改革、推进文化建设和心理健康教育,形成“三全育人”良好格局,人才培养质量持续提高。

2014年,学校通过公共体育课程教学评估,成为云南省州市沿边高职院校基础能力首批建设单位和云南省中医药职业教育教学指导委员会主任委员单位。2015年,学校被列为云南省特色骨干高职院校立项建设单位,并获评云南省文明学校。同年,护理专业在省高等学校专业评估中获五星A级并排名第一;中医学、针灸推拿、中药学被教育部认定为骨干专业;针灸推拿、中药学被评为省级特色专业;中医学、针灸推拿、中药学、临床医学、医学检验技术专业被评为云南省高等职业教育高水平骨干专业。

2016年,学校通过云南省高职院校特色评估,2017年通过思想政治理论课教学评估和云南省特色骨干高等职业院校验收,并获评省级平安校园,办学实力获得全面认可。

近年来,学校逐步构建以就业为导向、以人才培养为中心、以专业建设为龙头的人才培养体系,推动教研、产学、医药、医护、中西多维度结合,围绕内涵、特色、合作与品牌发展,实现规模、质量、结构、效益协同提升,教育教学改革持续深化,核心竞争力不断增强。

2017年3月,学校由窑湾小梨园校区整体迁入总占地434.75亩的东城青阳新校区。新校园融合独特规划理念、自然景观与中医药文化氛围,入选教育部《新时代高职院校优秀校园与建筑图集》,为全国唯一入选的中医药高职高专院校。此次搬迁,不仅是空间的扩展,更是办学理念与综合实力的全面提升。

初心如磐矢志不渝 使命在肩行稳致远

党的二十大报告对推进健康中国建设作出战略部署,明确提出“促进中医药传承创新发展”,为学校高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

2022年11月,学校党员大会确立了未来5年的指导思想与发展目标:坚定不移把党的领导贯穿办学治校全过程,坚持立德树人根本任务,紧扣“双高”建设和升格本科目标,奋力建设中医药特色鲜明的高水平院校。

学校党委坚持以党的全面领导为统领,坚定社会主义办学方向,深化高校党建“对标争先”计划,推动党建与教育教学、文化传承深度融合,以高质量党建引领高质量发展。学校党委获评省、市两级基层党组织示范点,10个基层党组织获省市“一流党建”示范荣誉,中医学院党总支“四聚焦四强化”工作法入选云南省高校典型工作法。

近年来,学校深入挖掘中医药文化精髓,着力打造“植根中医药沃土,培育悬壶济世人才”的“党建+思政+中医药”育人品牌,建设高黎贡山中医药文化节、中医药廉洁文化长廊等校园文化品牌,营造浓郁文化育人氛围,构建“五育并举”大思政格局。

2023年,学校与怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县人民政府签订校地帮扶与党建联建协议,组织3批“红色筑梦之旅”大学生党员志愿服务团赴基层开展医疗帮扶。学校获评全省民族团结进步示范单位、铸牢中华民族共同体意识教育示范学校,并建成云南省高校心理健康教育与咨询示范中心。学校党委持续推动党建与事业深度融合,聚焦“两个作用”发挥,将组织优势转化为发展动能。

专业建设实现新突破,招生专业涵盖中医学、针灸推拿、中药学、临床医学、护理、药学、健康管理、公共卫生管理等24个普通专科专业,招收五年制专科护理、康复治疗技术、医学影像技术、中药学、中医康复技术、医学检验技术6个专业,形成服务生命健康全周期、贯通预防诊疗养老链的专业集群。其中,9个专业获批云南省职业教育现代学徒制项目。2022年,学校入选云南省高水平学校培育单位、云南省高水平中医学专业群(A档)立项建设单位,中药学、康复治疗技术专业获批云南省职业教育“3+2”高本贯通培养项目。

英才汇聚呈现新风貌。截至2025年,学校有博士、硕士专任教师133人,“双师型”教师127人。拥有云南省高校教学名师、技能大师、优秀青年中医、有突出贡献优秀专业技术人才、“兴滇英才”名师专项、科技厅“三区”科技人才,以及永昌教学名师、保山市技术创新人才、学科带头人和中青年学术技术带头人等各类人才50余人。学校聘请20余名国内外知名学者和专家担任客座教授,并从医院和企业聘任1700位专家担任兼职教师。

人才培养质量实现新保障。学校形成医教融合、夯实基础、校院(企)合作、铸实技能、全程实践、德能并重的人才培养模式。截至2025年9月,学校有临床实践教学基地200个,包括1所直属附属医院、5所非直属附属医院、30所教学医院、90所实习医院和74个实习基地。

目前,学校获批国家医师资格考试实践技能临床类别、中医类别考试基地,为老年照护、母婴护理、失智老年人照护、幼儿照护、皮肤护理、产后修复、运动营养咨询与指导、芳香疗法8个教育部“1+X”职业技能等级证书制度试点院校、首批全国健康学校建设单位、首批全国急救教育试点学校、云南省社会培训评价组织。

2024年以来,学校先后建立滇西中医药产教融合共同体、保山中医药产教联合体,成立养老保健现代产业学院、医康养现代产业学院,健之佳医药健康服务产业学院,推动教育与产业深度融合。

科学研究实现新跨越。学校建设滇西中草药研究所、治疗痹症中医中药工程研究中心和高黎贡山药物资源研究中心等科研平台。近年来获云南省科学技术进步奖三等奖1项,卫生科技成果奖三等奖3项,省高教学会优秀教科研成果奖二等奖2项、三等奖6项;承担国家自然科学基金、国家重点研发计划课题、教育部扶贫实验项目及省厅级以上教科研项目250余项;授权专利85件,出版著作13部,发表论文1000余篇,其中SCI37篇、CSCD41篇、北大核心53篇、科技核心40余篇。

国际化办学实现新拓展。学校依托地域与学科优势,与德国慕尼黑生物多样性医学中心、泰国宋卡王子大学、清莱皇家大学等知名高校与机构建立稳定合作,开办保山中医专德护项目班,承担中不(丹)传统医学研修班、海外(缅甸)中医药养生保健研修项目等培训任务。学校在老挝国家职业标准共建互认及应用推广项目中独立开发针灸推拿职业标准(IVET4),并承担《针灸推拿》《基础护理》课程标准和数字化资源开发任务,为提升老挝医学教育水平贡献力量。2023年,学校获留学生招生资格,2025年9月迎来首批缅甸、老挝留学生。

六十载砥砺深耕,一甲子春华秋实。从保山卫生学校到保山中医药高等专科学校,从窑湾小梨园老校区到青阳新校园,60年来,学校已为云岭大地培养数万名毕业生。他们中有的扎根乡村,守护健康,成为“最美村医”;有的医术精湛,成为深受患者信赖的临床骨干;有的潜心学术,推动学科发展,成为杏林新秀;还有的在突发公共卫生事件中逆行显忠诚,他们是滇西医疗卫生事业的中流砥柱。

展望未来,使命在肩。在“十五五”蓝图启航之际,站在新的历史起点,学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对学校的全面领导,坚守崇德尚学、敦行致远的立校之本,弘扬团结务实、勤勉传承的优良校风;以更开阔的视野、更昂扬的斗志、更扎实的作风,深耕内涵建设,提升教育质量和科研创新能力,打造高水平师资队伍,落实立德树人根本任务;强化特色优势,在传承精华、守正创新中推动中医药焕发时代光彩;拓展服务面向,对接健康中国战略和区域发展需求,在服务边疆民族地区医疗卫生事业中展现更大作为;深化开放合作,融入“一带一路”倡议,推动中医药文化走向世界。

文图由保山中医药高等专科学校提供