“十四五”以来,我省六大水系水环境质量稳中有升,重点高原湖泊水质保持稳定向好,生态修复和国土绿化稳妥推进,能源、产业、交通运输、城乡建设等重点领域绿色转型步伐加快。9月24日举行的云南省“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会·生态文明建设排头兵专场,省生态环境厅、省发展改革委、省水利厅、省林草局等单位有关负责人,全面介绍“十四五”期间云南生态文明建设排头兵工作成效、亮点和下一步打算。

数说

“十四五”期间

● 全省新增绿色能源装机超6000万千瓦,绿色能源装机规模达1.5亿千瓦、居全国第一

● “西电东送”累计送电量超过2万亿千瓦时、居全国第一位

● 全省新增水土流失治理面积2.28万平方千米

● 全省累计投入中央和省级资金超140亿元,完成造林978万亩,草原生态修复863万亩,退化湿地修复1.6万亩

● 全省共划建333处自然保护地,总面积546.35万公顷,占全省国土面积的14.26%

● 全省村庄绿化覆盖率达47.9%

截至二〇二四年

● 全省咖啡产量占全国的95%,鲜切花产量位居世界第一、出口规模居全国第一位

● 有机产品认证证书数量居全国第一,创建5个农业绿色发展先行区

● 全省公交车新能源车占比52%,出租汽车新能源车占比84.48%

● 建成绿美公路5.2万公里、绿美机场16个、绿美铁路客运站46个

推动绿色转型 引领产业升级

“十四五”以来,云南坚定不移走生态优先、绿色发展之路,持续推动能源、产业、交通运输、城乡建设等重点领域绿色转型,绿色已经成为云南经济社会发展最鲜明的底色。

能源发展更加绿色化。持续巩固和扩大绿电优势,大力推进“风光水火储”多能互补和“源网荷储”一体化发展,建设全国重要清洁能源基地。“十四五”以来,新增绿色能源装机超6000万千瓦,绿色能源装机规模达1.5亿千瓦、居全国第一。绿色能源产业产值从2020年的不足3000亿元增长到4000亿元以上,成为云南产业“顶梁柱”。电力碳排放因子全国最低,绿电装机及发电量占比超过90%、非化石能源占一次能源消费比重达46%,均居全国前列。“西电东送”累计送电量超过2万亿千瓦时、居全国第一位,相当于为东部地区节约标准煤6.65亿吨、减排二氧化碳17.3亿吨,为国家能源安全和碳达峰碳中和作出积极贡献。

产业发展更加绿色化。加快推进农业结构调整,“云茶”“云花”“云果”“云药”享誉国内外,2024年,全省咖啡产量占全国的95%,鲜切花产量位居世界第一、出口规模居全国第一位。有机产品认证证书数量居全国第一,创建5个农业绿色发展先行区。工业发展新动能不断增强,“绿电+先进制造业”新优势持续放大,云南“绿色铝谷”正在崛起,打造产业绿色低碳转型载体,启动建设15个省级零碳园区,累计创建国家级绿色工厂136家、绿色工业园区10个,培育绿色供应链管理企业7家。现代服务业快速发展,2024年生产性服务业营业收入规模达1.4万亿元,积极推动农文旅融合发展,旅游业成为万亿级产业,“有一种叫云南的生活”叫响全国,“旅居云南”成为大IP、大市场、大生态。

交通运输和城乡建设发展更加绿色化。深度优化调整运输结构,大力发展新能源交通,截至2024年底,全省公交车新能源车占比52%、出租汽车新能源车占比84.48%。积极建设美丽交通,建成绿美公路5.2万公里、绿美机场16个、绿美铁路客运站46个。大力探索交能融合,2个项目入选绿色低碳交通强国建设专项试点。入选交通运输与旅游融合发展示范案例3个,国道219精品旅游线路——怒江美丽公路被授予“交旅融合发展示范路”。开展绿色建筑建设行动,建成节能建筑超2.6亿平方米、绿色建筑超2.2亿平方米。推进农村建设和用能低碳转型,入选全国农村能源革命试点县1个、全国低碳乡村培育试点2个。实施城乡绿化美化行动,累计新增绿化面积35.08万亩、完成国土绿化营造林1200.27万亩、完成植树4111.23万株。

生产生活方式更加绿色化。深入实施全面节约战略,推动“能水粮地矿材”一体化节约,能耗强度持续下降,入选国家重点行业能效“领跑者”企业数居全国第五位、西部第一位。建设节水型社会,争取到全国再生水利用试点3个。践行“光盘行动”,推进粮食减损,积极开展反食品浪费宣传。落实耕地保护,加强节约集约用地。稳步推进工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物、危险废物、其他固体废物等六大类固体废物处置行动,加快建设2个国家废旧物资循环利用重点城市、1个国家大宗固废综合利用基地、5个国家“无废城市”。绿色能源发展、COP15碳中和行动、嵩明杨林经开区打造低碳园区3个案例入选全国双碳(低碳)案例。加快推进普洱、澄江、水富、屏边4个省级试点探索生态产品价值实现机制。持续开展全国生态日、全国节能宣传周、全国低碳日等主题宣传活动,绿色发展理念深入人心。

深化环境治理 擦亮生态底色

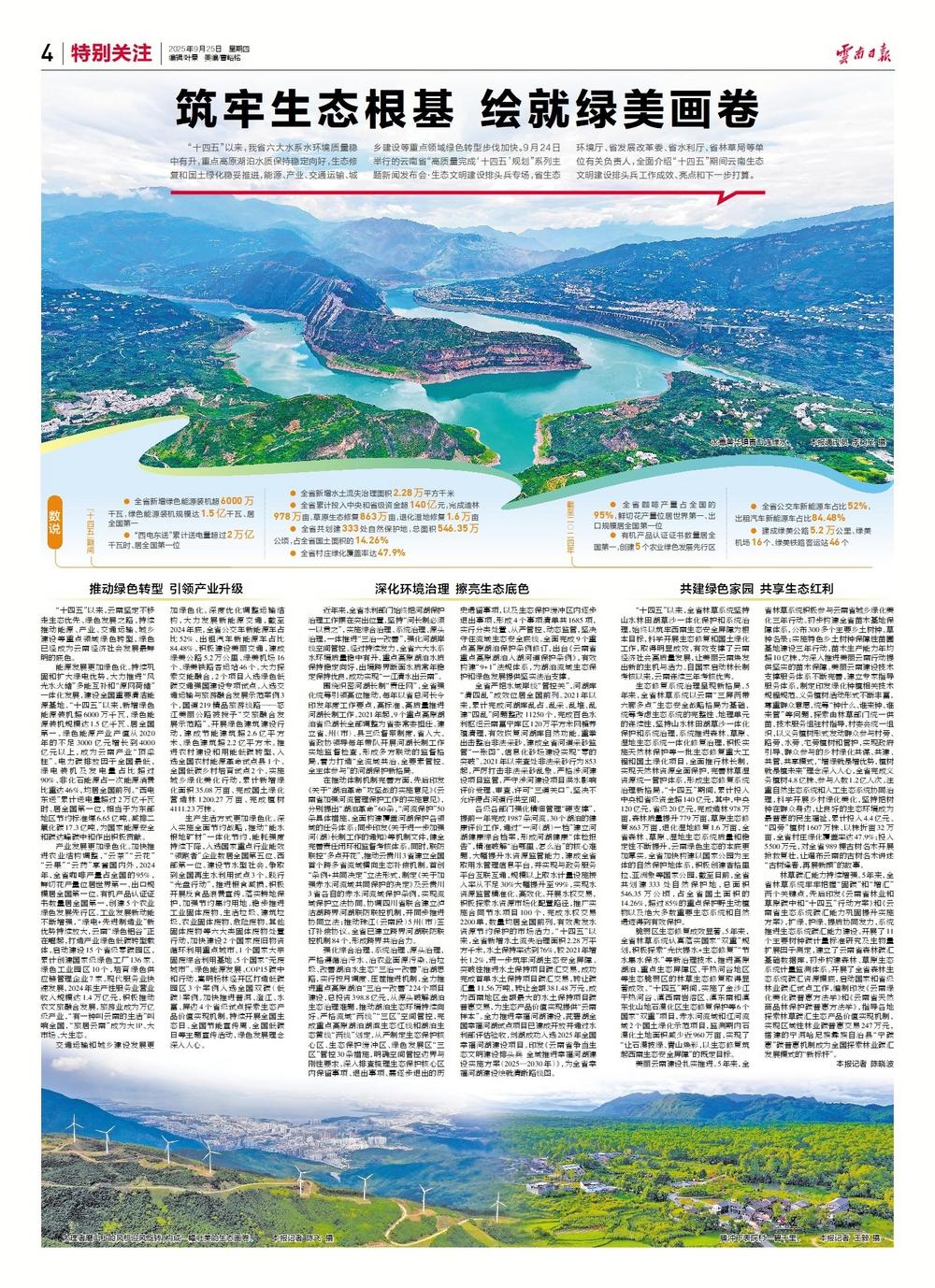

近年来,全省水利部门始终把河湖保护治理工作摆在突出位置,坚持“河长制必须一以贯之”,实施综合治理、系统治理、源头治理,一体推进“三治一改善”,强化河湖岸线空间管控。经过持续发力,全省六大水系水环境质量稳中有升,重点高原湖泊水质保持稳定向好,出境跨界断面水质常年稳定保持优良,成功实现“一江清水出云南”。

围绕织密河湖长制“责任网”,全省强化统筹引领高位推动,每年以省总河长令印发年度工作要点,高标准、高质量推进河湖长制工作。2021年起,9个重点高原湖泊省级湖长全部调整为省委常委担任。建立省、州(市)、县三级督察制度,省人大、省政协领导每年带队开展河湖长制工作实地监督检查,形成多方联动的监督格局,着力打造“全流域共治、全要素管控、全主体参与”的河湖保护新格局。

在推动体制机制完善方面,先后印发《关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》《云南省加强河流管理保护工作的实施意见》,分别提出“湖泊革命”60条,“河流保护”50条具体措施,全面构建覆盖河湖保护各领域的任务体系;同步印发《关于进一步加强河(湖)长制工作的通知》等机制文件,健全完善责任闭环和监督考核体系。同时,联防联控“多点开花”,推动云贵川3省建立全国首个跨多省流域横向生态补偿机制。首创“条例+共同决定”立法形式,制定《关于加强赤水河流域共同保护的决定》及云贵川3省各自的赤水河流域保护条例,实现流域保护立法协同。协调四川省联合建立泸沽湖跨界河湖联防联控机制,并同步推进协同立法;推动珠江(云南段)5州(市)签订补偿协议。全省已建立跨界河湖联防联控机制84个,形成跨界共治合力。

强化综合治理、系统治理、源头治理,严格遵循治污水、治农业面源污染、治垃圾、改善湖泊水生态“三治一改善”治湖思路,实行按月调度、压茬推进机制,全力推进重点高原湖泊“三治一改善”224个项目建设,总投资398.8亿元,从源头破解湖泊生态治理难题,推动湖泊生态环境持续向好。严格流域“两线”“三区”空间管控,完成重点高原湖泊湖滨生态红线和湖泊生态黄线“两线”划定,从严制定生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区“三区”管控30条措施,明确空间管控边界与刚性要求。深入排查梳理生态保护核心区内保留事项、退出事项、需逐步退出的历史遗留事项,以及生态保护缓冲区内逐步退出事项,形成4个事项清单共1685项,实行分类处置、从严管控、动态监管,坚决守住流域生态安全底线。全面完成9个重点高原湖泊保护条例修订,出台《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》,有效构建“9+1”法规体系,为湖泊流域生态保护和绿色发展提供坚实法治支撑。

全省严把水域岸线“管控关”,河湖库“清四乱”成效位居全国前列。2021年以来,累计完成河湖库乱占、乱采、乱堆、乱建“四乱”问题整改11250个,完成百色水利枢纽云南富宁库区120万平方米网箱养殖清理,有效恢复河湖库自然功能。重拳出击整治非法采砂,建成全省河道采砂监管“一张图”,信息化砂场建设实现“零的突破”。2021年以来查处非法采砂行为853起,严厉打击非法采砂乱象。严格涉河建设项目监管,严守涉河建设项目洪水影响评价受理、审查、许可“三道关口”,坚决不允许侵占河道行洪空间。

各级各部门强化精细管理“硬支撑”,提前一年完成1987条河流、30个湖泊的健康评价工作,通过“一河(湖)一档”建立河湖健康综合档案,形成河湖健康“体检报告”,精准破解“治哪里、怎么治”的核心难题。大幅提升水资源监管能力,建成全省取用水管理信息平台,并实现与政务服务平台互联互通,规模以上取水计量设施接入率从不足30%大幅提升至99%,实现水资源监管精准化、高效化。开展水权交易,积极探索水资源市场化配置路径,推广实施合同节水项目100个,完成水权交易2200单,数量均居全国前列,有效激发水资源节约保护的市场活力。“十四五”以来,全省新增水土流失治理面积2.28万平方千米,水土保持率达到76%,较2021年增长1.2%,进一步筑牢河湖生态安全屏障。突破性推进水土保持项目碳汇交易,成功完成首单水土保持项目碳汇交易,转让碳汇量11.56万吨,转让金额381.48万元,成为西南地区金额最大的水土保持项目碳普惠交易,为生态产品价值实现提供“云南样本”。全力推进幸福河湖建设,茈碧湖全国幸福河湖试点项目已建成开放并通过水利部评估验收,剑湖成功入选2025年全国幸福河湖建设项目。印发《云南省争当生态文明建设排头兵 全域推进幸福河湖建设实施方案(2025—2030年)》,为全省幸福河湖建设绘就清晰路线图。

共建绿色家园 共享生态红利

“十四五”以来,全省林草系统坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,始终以筑牢西南生态安全屏障为根本目标,科学开展生态修复和国土绿化工作,取得明显成效,有效支撑了云南经济社会高质量发展,让美丽云南焕发出新的生机与活力。自国家启动林长制考核以来,云南连续三年考核优秀。

生态修复系统治理呈现新格局。5年来,全省林草系统以云南“三屏两带六廊多点”生态安全战略格局为基础,统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,系统推进森林、草原、湿地生态系统一体化修复治理,积极实施天然林保护等一批生态修复重大工程和国土绿化项目,全面推行林长制,实现天然林资源全面保护,完善林草湿资源统一管护体系,形成生态修复系统治理新格局。“十四五”期间,累计投入中央和省级资金超140亿元,其中,中央120亿元,省级20亿元,完成造林978万亩,森林质量提升779万亩,草原生态修复863万亩,退化湿地修复1.6万亩,全省森林、草原、湿地生态系统质量和稳定性不断提升,云南绿色生态的本底更加厚实。全省加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系,积极创建香格里拉、亚洲象等国家公园,截至目前,全省共划建333处自然保护地,总面积546.35万公顷,占全省国土面积的14.26%,超过85%的重点保护野生动植物以及绝大多数重要生态系统和自然遗迹得到有效保护。

脆弱区生态修复成效显著。5年来,全省林草系统认真落实国家“双重”规划,积极探索“光伏提水+生态修复”“节水集水保水”等新治理技术,推进高原湖泊、重点生态屏障区、干热河谷地区等生态脆弱区的林草生态修复取得显著成效。“十四五”期间,实施了金沙江干热河谷、滇西南岩溶区、滇东南和滇东北山地石漠化区生态修复保护等6个国家“双重”项目,赤水河流域和红河流域2个国土绿化示范项目,监测期内石漠化土地面积减少近960万亩,实现了“让石漠披绿、青山焕彩,以生态修复筑起西南生态安全屏障”的既定目标。

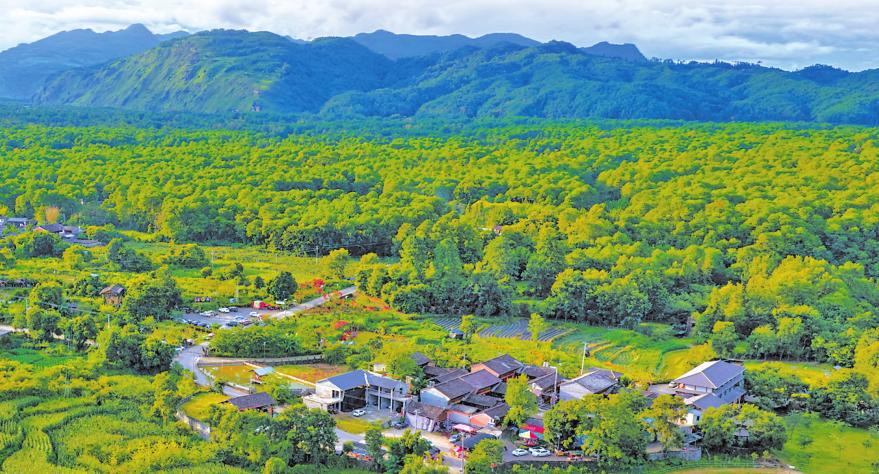

美丽云南建设扎实推进。5年来,全省林草系统积极参与云南省城乡绿化美化三年行动。初步构建全省苗木基地保障体系,公布300多个主要乡土树种、草种名录;实施特色乡土树种保障性苗圃基地建设三年行动,苗木生产能力年均超10亿株,为深入推进美丽云南行动提供坚实的苗木保障。美丽云南建设技术支撑服务体系不断完善,建立专家指导服务体系,制定印发绿化种植相关技术规程规范。义务植树活动形式不断丰富,尊重群众意愿,统筹“种什么、谁来种、谁来管”等问题,探索由林草部门统一供苗、技术服务组驻村指导,村委会统一组织,以义务植树形式发动群众参与村旁、路旁、水旁、宅旁植树和管护,实现政府引导、群众参与的乡村绿化共谋、共建、共管、共享模式,“增绿就是增优势,植树就是植未来”理念深入人心,全省完成义务植树4.8亿株、参与人数1.2亿人次。注重自然生态系统和人工生态系统协同治理,科学开展乡村绿化美化,坚持把树种在群众身边,让良好的生态环境成为最普惠的民生福祉,累计投入4.4亿元、“四旁”植树1607万株、以株折亩32万亩,全省村庄绿化覆盖率达47.9%;投入5500万元,对全省989棵古树名木开展抢救复壮,让遍布云南的古树名木讲述“古树逢春,再展新颜”的故事。

林草碳汇能力持续增强。5年来,全省林草系统牢牢把握“固碳”和“增汇”两个关键点,先后印发《云南省林业和草原碳中和“十四五”行动方案》和《云南省生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》,扩绿、护绿、提质协同发力,系统推进生态系统碳汇能力建设。开展了11个主要树种碳计量标准研究及生物量扩展因子测定,建立了云南省森林碳汇基础数据库,初步构建森林、草原生态系统计量监测体系。开展了全省森林生态系统碳汇资源摸底,启动国家和省级林业碳汇试点工作,编制印发《云南绿化美化碳普惠方法学》和《云南省天然商品林保护碳普惠方法学》,指导各地探索林草碳汇生态产品价值实现机制,实现区域性林业碳普惠交易247万元,搭建的宁洱哈尼族彝族自治县“宁碳惠”碳普惠机制成为全国探索林业碳汇发展模式的“新标杆”。

本报记者 陈晓波