本报通讯员 陶祥 赵杰平 记者 陈云芬

农作物种质资源是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础,普查收集种质资源是打好种业翻身仗的首要任务。为此,按农业农村部统一部署,云南省农业农村厅和云南省农业科学院共同组建领导机构,于2020年4月启动云南省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动。2023年7月11日,云南省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动顺利通过农业农村部专家组验收。这次普查行动的开展,摸清了我省农作物种质资源家底,丰富和保护了我国农作物种质资源的数量和多样性,为提升现代种业创新能力、发展地方特色产业、助力乡村振兴奠定了坚实种质基础。

云南省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动

历时3年多 4798人参与 总行程达77万多公里

收集各类种质资源8416份并入国家库圃保存

初步发掘出特异资源193份 珍稀资源108份

维西糯山药 维西攀天阁老黑谷分别入选2021年度、2022年度全国“十大优异农作物种质资源”

收集8416份资源 普查与保护成效凸显

夯实粮食根基、发展特色产业都离不开种业,好品种离不开好的种质资源。维西傈僳族自治县保和镇拉日村充分利用村民多年种植糯山药的经验和距县城仅7公里的区位优势,抓住2021年11月维西糯山药被农业农村部列为“农作物十大优异种质资源”之一的时机,采取“公司+合作社+基地+农户”的方式,整合土地资源,投入407万元建立糯山药基地,带动保和镇拉日村拍底村民小组54户农户种植糯山药,当年户均增收5000元。

种植历史100年以上,有10%至50%的核果硬壳粘连呈葫芦形的野生资源双胞核桃;油茶籽含油量明显比白花油茶籽高、油酸比白花油茶低的腾冲红花油茶;云龙县边江村发现的4株优异野生小番茄,给番茄育种带来了新的基因资源……越来越多外观奇特、营养功能特殊、遗传性状优良、具备产业化潜力的农作物种质资源走入人们的视野,很大程度上得益于全国农作物种质资源普查与收集。

云南是亚洲栽培稻、荞麦、茶、甘蔗等主要粮经作物的起源地或多样性中心,但随着工业化城镇化进程加快,气候环境变化以及农业种养方式改变等因素,地方品种资源正在加速消失,野生近缘植物资源急剧减少,收集保存我省特有和珍稀种质资源已刻不容缓。2020年4月启动实施的云南省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动,成为我省保护和利用种质资源,打好种业翻身仗的关键举措。而普查行动也不负众望,经过全省上下合力攻坚克难,取得了一系列突出成果,超额完成各项目标任务。

摸清了种质资源家底。本次普查范围东西跨度约837.3公里,南北跨度约891.4公里,最低海拔红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县南溪镇南溪村96米(收集资源:芥菜、白菜、茴香),最高海拔迪庆藏族自治州香格里拉市小中甸镇团结村3283米(收集资源:青稞),覆盖森林、灌丛、草甸、湿地、荒漠等生态系统类型,涉及23个少数民族,采集数据9.4万余条,基本摸清了全省种质资源种植历史、主要作物品种更替、地理分布、栽培制度、生长特性等现状。与上两次普查结果相比,本次普查涉及的农作物种质资源种类更多,采集的数据更多也更加精确。

本次普查行动共收集到粮食、经作、蔬菜、果树、饲草绿肥等各类种质资源8416份,是任务指标6200份的1.4倍,占云南省已经入国家种质库资源总数的56.3%。其中,163份饲草绿肥资源是本次普查新收集的种类,为发展我国饲草产业和提升耕地质量储备了重要种质资源。

挖掘优异种质资源301份。目前,经过鉴定已经初步发掘出特异资源193份、珍稀资源108份,这些优异种质资源为地方特色产业高质量发展提供了重要支撑。它们中,有支撑云南六大名米产业的地方品种墨江紫米和德宏遮放米,支撑绥江芒果产业的象牙芒果,支撑蒙自石榴产业的明星品种红玛瑙石榴;有承载着历史故事、深受当地人民喜爱的地方稻种维西攀天阁老黑谷及南涧红麻线;维生素含量丰富、在乡村农旅融合中具有潜在利用价值的漕涧乌心梨;有颇受现代人欢迎的健康产品西盟米荞;有在茶树起源演化研究中具有重要潜在价值的二嘎子茶、土锅山大叶茶等资源。

抢救保护濒危资源 特色种质造福一方

“本次普查行动的重大亮点是根据对收集资源的统计分析。初步分类鉴定显示,收集到的8416份资源涉及67科198属410种。与以往相比,本次普查收集到新的44科185属340种资源,尤其是首次收集到牧草绿肥资源163份,涉及18科67属126种,彰显了突出的新颖性和丰富的遗传多样性。”省农科院戴陆园研究员介绍,本次普查中,调查人员发现了6份濒危的作物地方资源,包括紫色果肉的威信毕坝乌桃、南涧彝族自治县无量山镇德安村的小紫洋芋、元谋红皮余甘子、屏边紫果茶、昌宁土锅山大叶茶、云龙县野生小番茄,这些资源已采用入库圃保护、抢救性保护、挂牌保护等多种方式进行了保存保护。这些濒临消亡特色物种的抢救性收集,是今后研究遗传背景、作物起源进化非常重要的遗传资源材料,也为当地特色产业培育发展储备了关键种质资源,收集8416份资源普查与保护成效凸显。

本次普查还发现了野生资源693份,其中在滇南滇东南地区收集曼赛滇蔗茅、永兴割手密、勐龙斑茅等野生甘蔗资源108份,勐统野茶、更戛滇缅茶等野生茶资源76份,获得了一批余甘子、泸西野姜、哀牢山大棠梨等野生资源,极大地丰富了野生近缘种的品种数量。此外,从收集到的8416份种质资源中遴选26份优异种质资源并向国家普查办推荐,其中,维西糯山药、维西攀天阁老黑谷分别入选2021年度和2022年度全国“十大优异农作物种质资源”。

普查行动的开展,进一步夯实了云南作物种质资源大省基础,提升了云南农作物种质资源保护研究水平,强化了种质资源在乡村产业振兴中的作用。普查行动启动以来,省农业农村厅认定36个省级农作物资源库(圃),并与保种单位及属地人民政府签订了三方保种协议。同时,云南省种质资源保护也得到了国家和省的大力支持,2023年云南省获批库容30万份的国家高原农作物种质资源中期库(昆明)项目建设,2023年云南种子种业联合实验室获批建设。4798名参与普查行动的人员成长为我省资源调查收集和鉴定评价的主力军,公众保护利用种质资源意识大幅提高。而全省各地纷纷开展的优异地方资源开发利用,则有力促进了农业增效、农民增收。例如,屏边荔枝、宾川柑橘、富民大树杨梅、遮放贡米、孟连花生、普洱黄心山药、富源黄梨、镇沅古树茶、疙瘩金红薯等资源的开发利用,对推动乡村振兴成效显著。利用宁洱困鹿山古茶、澜沧景迈古茶等多样化的种质资源培育并推广天然抗病虫害、具有改善土壤等功效的农产品品种,减少了化肥农药的使用,改善了当地土壤、水质等生态环境,让绿水青山真正成为了金山银山。

行程77万多公里 上下同心合力推进

根据国家普查工作安排部署,云南省农作物种质资源普查任务主要包括116个县(市、区)普查征集、34个县(市、区)系统调查与抢救性收集,新增采集保存农作物种质资源6200份;开展种质资源鉴定评价、编目保存、数据库建设、发布普查报告等方面。在时间紧、任务重、专业性和技术性强的情况下,云南普查行动超额完成任务,这是全省上下同心推进和强力保障的结果。

省委、省政府高度重视,将全面推进种质资源普查收集作为《云南省种业振兴行动实施方案》的首要任务,将完成第三次全国农作物种质资源普查与收集工作任务列入对州市粮食安全党政同责考核内容。云南省农业农村厅和云南省农业科学院共同组建了领导机构,成立省领导工作小组专班和省普查行动办公室,制定了切实可行的实施方案;省普查办公室、省种子管理站、16个州市农业农村局和116个普查县、省农科院34支系统调查队,围绕高质量完成本次任务,上下同心形成合力,克服重重困难,保证了项目顺利实施。由4798人组成的专业普查和调查队伍完成了116个县(市、区)、1235个乡镇、7560个行政村的农作物种质资源普查,走访10.12万人次,培训4.49万人次,印发宣传资料9.56万份,总行程77.14万多公里,圆满完成了普查与收集行动的各项任务。

云南省山区面积占94%,很多村寨交通不便、山路崎岖,本次普查几乎覆盖了云南省所有区域,普查人员把普查与收集工作当作日常生活,不分昼夜,不辞辛劳,通过到集市、到农户家走访座谈,深入偏远山区、民族地区、田间地头和房前屋后调查摸底,确保了珍贵、稀有、濒危、特有种质资源应收尽收。

此外,本次普查和调查的农作物种质资源种类多,具有收集季节不同、保存方式多样等特点,通过抢救性收集、及时入库圃、原地保护、政府挂牌保护等途径,收集到的8416份资源得到了有效保存和保护。同时,省农科院及时组织开展种质资源的繁殖和鉴定评价工作,现已完成5605份资源繁殖鉴定基本生物学特征特性鉴定评价工作,鉴定出一批优异种质资源,这必将推进云南种业跃上新的台阶。

优异资源

维西糯山药

作物及类型:山药,地方品种

来源地:迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县维登乡新化村

种植历史:100年以上

农民认知:维西糯山药肉茎肥大,具有特殊的软糯性,炖煮入口即化、煎炒脆爽、甘甜爽口,食味甚佳,老少皆宜。优质,抗病,抗虫,抗旱,耐贫瘠。

入选依据:维西糯山药根茎长达1.3米,可食用长度达0.9米,亩产量是怀山药和铁棍山药的4倍,是一味平补脾胃的药食两用保健佳品。尿囊素、多巴胺、腺苷、山药素、维生素含量明显高于怀山药、铁棍山药和广西野生山药,入选2021年度全国“十大优异农作物种质资源”。

维西攀天阁老黑谷

作物及类型:水稻,地方品种。

来源地:迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县

种植历史:180多年

农民认知:口感好,氨基酸含量高,用于煮饭、熬粥、做饵块。

入选依据:老黑谷米壳呈黑色,米粒润红饱满,味道醇香,香糯可口,营养丰富,富含多种氨基酸、多酚,黄酮含量极高。主要种植在海拔2680米的坝区。每年3至4月下种,10月收割,生长期长达227天,入选2022年度全国“十大优异农作物种质资源”。

南涧红麻线

作物及类型:水稻,地方老品种。

来源地:大理白族自治州南涧彝族自治县

种植历史:600多年

农民认知:耐贫瘠、抗病,成熟期整个稻田散发出浓浓谷香。米成饭膨胀倍数高,嚼劲强。

特点:南涧红麻线种植历史悠久,有《割肉救母,血染稻种》的传奇故事。鲜血染红的稻种舂成的米带有红红的血丝,宛如红麻线,所以太平红米又叫太平红麻线、割救母红麻线。2022年以来,该品种成为当地乡村振兴产业重点打造的生态红米品牌。

漕涧乌心梨

作物及类型:梨,地方品种。

来源地:云龙县漕涧镇漕涧村

种植历史:100年以上

农民认知:漕涧乌心梨果实成熟后,摘下用稻草捂藏半月后,梨肉全部变成乌黑色,甜味倍增。

特点:云龙县漕涧地区出产的一种别具一格的甜梨。果圆皮薄,呈深黄色,肉厚多汁,果肉细腻。其独特之处在于,梨成熟后,摘下用稻草保温捂藏半月多,梨便自行糖化,甜味倍增。取出后剖开,梨肉全部变成乌黑色,故名乌心梨。闻之,略有酒香;食之,蜜香甜腻。

夕阳红皮向日葵

作物及类型:向日葵,地方品种。

来源地:昆明市晋宁区夕阳彝族乡

种植历史:70年以上

农民认知:壳薄,生食味甘甜,炒食味香甜、不上火、不伤喉咙。

特点:夕阳红皮瓜子是晋宁知名的地方特产,为“夕阳三宝”之一,已获国家地理标志认证。该品种株高200厘米至230厘米,头状花盘直径15厘米至35厘米,不易分枝,籽粒长扁锥形,大小中等,壳色紫红色,味道独特,一般亩产120公斤至170公斤。

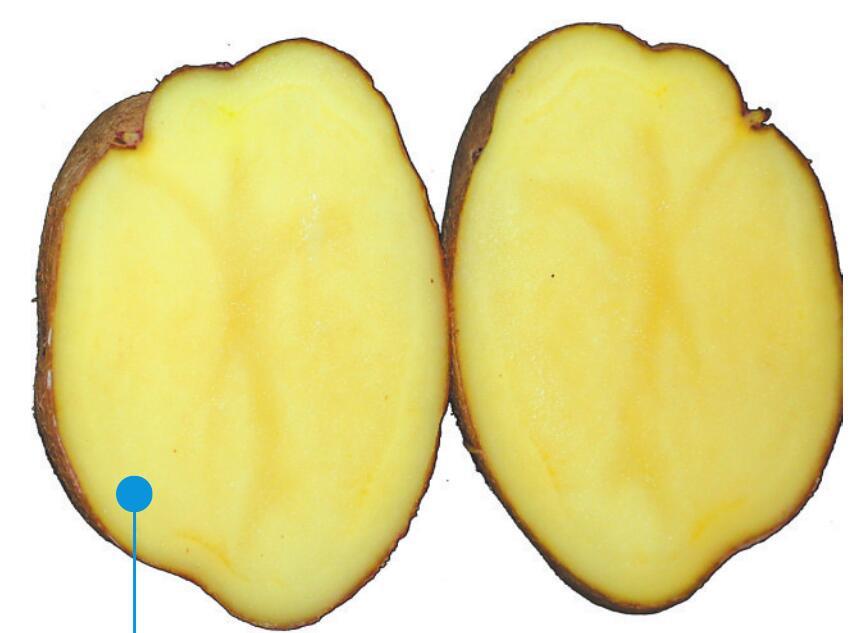

开花薯1号

作物及类型:马铃薯,地方品种。

来源地:昆明市东川区李子沟村

种植历史:40年以上

农民认知:蒸煮口感好,香味浓,质地酥松,表面开花。

特点:“开花薯1号”别名开花洋芋、老家洋芋。由于在李子沟村种植的老家洋芋经过蒸煮后自然裂开,形似花瓣,因此得名开花洋芋。“开花薯1号”作为地方特色品种推广种植的经济效益显著,其市场价从10年前的每公斤0.8元提高到目前的6元,精品洋芋则卖到15元,高于常规品种3倍以上,已成为李子沟村的支柱产业。

人物故事

本次普查行动中,涌现出农作物种质资源保护利用方面的众多先进人物和感人事迹。他们中,有发现优异资源攀天阁老黑谷的维西资源系统调查队,有坚守德宏抗疫一线收集资源的梁河资源系统调查队,还有陆鑫、木万福、梁艳萍、周国雁、李全衡、夏艳波、此主拉姆、李春维、王昌琴、李灿玫、李绍梅、张云沧、张正武、董青等一批专业能手,以奉献情怀和专业精神,为普查行动圆满完成贡献了智慧和力量。

李全衡:

默默奉献的总调度员

云南省种子管理站研究员李全衡长期从事稻品种试验和品种推广。在本次普查行动中,他以近40年的工作阅历,指导各地收集野生稻、农家栽培品种和选育品种等稻种质资源399份。

同时,作为116个普查县的总调度员,他主动担当,对2817名普查收集人员在收集资源时出现的各种问题进行细致解答和指导,逐条审核各县区提交的普查表和资源征集表,为我省按时按质按量提交全国普查办116套普查表、4773份征集表和4773份种质资源贡献了力量。为解决种质资源技术人员贡献难评定的问题,他提出将从事种质资源工作内容纳入《云南省农业技术人员职称评价标准条件》并得到实施,充分调动了相关技术人员积极性。

周国雁:

勇于担当的资源普查人

周国雁是云南省农科院生物技术与种质资源研究所的一名科技人员。本次普查行动中,她负责接收、整理、核对资源,3年来共向国家普查办提交75批次8416份各类资源。当每一粒种子经过她的手精心呵护及时提交至国家库圃时,她内心无比欢喜。面对那些沉甸甸的种子,她希望它们有好的归处,为我国的种业振兴发挥力量。

资源提交中,周国雁还得面对让人眼花缭乱的113个数据项、98.49万个资源数据,但她毫不退缩,认真核对修改,直至符合相关要求。期间,她组织统筹协调鉴定评价资源5605份,筛选出301份优异珍稀资源,还组织整理上报了2021年度、2022年度“全国十大优异资源”评选材料,其中两份资源入选。

此主拉姆:

痴心不改的种质寻宝人

“糯山药被列入中国十大优异种质资源后,价格从每公斤5元涨到每公斤10元。我们一定按照此主拉姆老师的教导守护好、利用好维西糯山药品牌,走上持续发展的道路。”维西傈僳族自治县保和镇拉日村糯山药种植大户蜂定祥的话,道出了当地群众的心声。

优异种质资源的背后,饱含着农业科技工作者的心血与汗水。从2020年10月开始,此主拉姆全身心寻找糯山药种质资源,但一直没有找到最佳样本,10月27日,一个由基层提供的线索让她眼前一亮。次日早晨,她和同事踏上了寻“宝”征程,先坐了4小时的车,然后徒步4公里,终于在傈家山寨新化村村民余荣光家山药地采集到了糯山药种子——零余子。2021年11月,该资源入选全国“十大优异农作物种质资源”。