“在山间、在田野,在每一个可以接近乡土的地方,关注世间、关注社会,汲取成长的养分。”当师生们在昆明市滇池度假区大渔街道海晏村调研并完成《海晏村的调研与实践——老人与海》后,云南大学民族与社会学院副教授、硕士研究生导师李伟华发了这样一条朋友圈。

实践,是埋藏着答案的土壤,而调查研究,正是能够挖掘出事实与真理的斧头,更是知行合一的交汇处。在李伟华看来,虽然海晏村实践秉承着一种生成式的教育理念,但本质上是一种读书方法的转变与升华。

这个过程中,李伟华鼓励学生通过实践探索、自主思考的方式去读懂书本中的知识,读的是有字之书;将所思所想与社会现实相结合,读的是无字之书。在这样的语境下,学生不仅要读懂书本上的知识与方法,更要在实践中理解概念、运用方法,这与多年前在这片土地上孕育而生的“从实求知、学术报国”的魁阁精神不谋而合。

“现在的海晏村,从最美日落升级到了老人与海”

“在游客眼中,海晏村最美的是滇池日落,村子近年来也因此走红。”李伟华说,走红后,村里的新面孔越来越多,有年轻人在这里开咖啡馆、书店,又吸引了更多的年轻人,他们在码头上相聚,在夕阳下拍照。尚未搬走的海晏村居民,大都上了年纪,自出生以来,滇池在眼前展开,霞光映照着沙滩。

一年前,几名老师带着大一的学生上实践课,选了海晏村作为实践基地。有一组学生提出了“老人与海”的调研计划,旨在了解海晏村老人的生命史与滇池的共生共荣关系。《老人与海》本来只是海明威笔下的个体英雄叙事,但是用到海晏村,变成学生们对一个正在经历激烈社会变迁的古老村庄的深刻洞察,他们着眼于细处和当下,关注此地此时人的处境,理解现实,并动态地勾勒出村庄的古往今来。

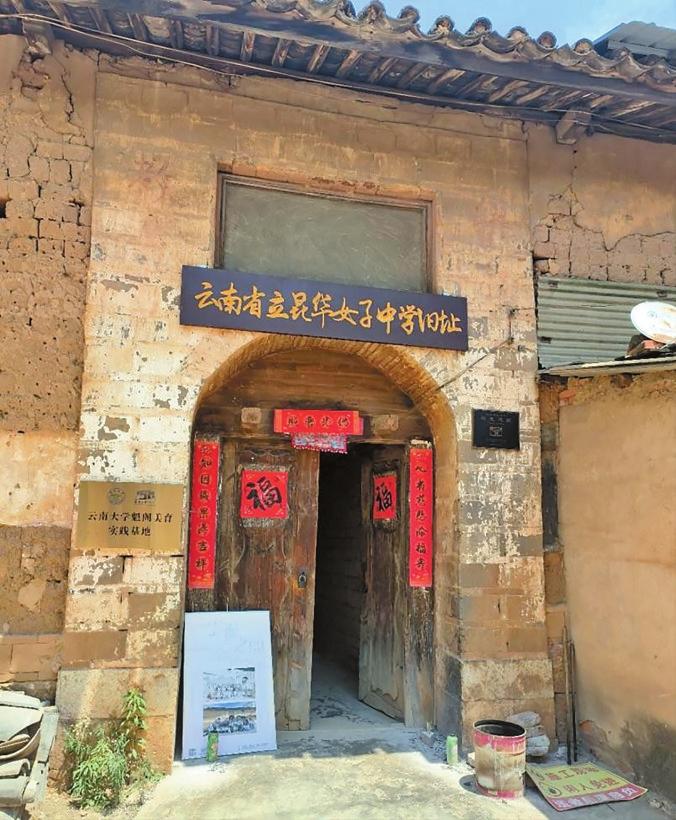

“这是学生们眼中出现的新东西,不是自然摆放在那里的,只有阅读、实践有了在场感,并与具体行动结合之后,才会出现。”李伟华认为,他们不仅可以看到最美日落,还关注到了最美日落背后的故事,所以形成了《海晏村的调研与实践——老人与海》、根据昆华女中艺术报国历史改编成的原创话剧《上前线前》、“云海之间——互为镜像的魁阁与海晏”特展3个成果。

“这些成果关注的是人与自然之间的关系,在村子走红的前提下,当地人面临的是什么,是否会侵蚀当地人的生存基础等?”李伟华说,正如我们的调研还为当地部分居民、商家提供了宣传渠道一样,依托滇池落日等主题举办的相关活动、来了又去的商家可以说是阶段性的,是海晏村及其村民正在经历的巨大变化中的一则插曲,调研成果也只能通过定格一些瞬间、表演话剧等方式,记录一个大时代中的小渔村。而世居村里的老人、美丽的滇池日落则是永恒的,他们与海晏村的关系是什么?这是公众阅读学术调研成果的入口,现在大家再去看海晏村,它就从最美日落,升级到了“老人与海”,把眼界拓宽到云海之间,视野宽了,思考就能深入下去。

“从实求知、学术报国”的魁阁精神

“另一组同学捕捉到了昆华女中在二十世纪三四十年代疏散到海晏村办学的历史,他们能够捕捉到这一历史,跟平时的广泛阅读训练密不可分。”李伟华说,这与民族与社会学院一直提倡的“从实求知、学术报国”的魁阁精神密不可分。

费孝通和这一时代的学风对时下如何形成良好的学风有着很好的启发。1938年秋,他满怀报国之志,从英国学成归来,从越南西贡登陆,沿滇越铁路进入昆明,任教于其师吴文藻创办的云南大学社会学系。不久后,费孝通在云大组建与燕京大学协作的社会学研究室,致力于云南农村经济、乡镇行政及工区、工厂、劳工等的调查研究。

1940年,研究室迁往呈贡县城魁星阁。先后参加魁阁研究的有费孝通、陶云逵、许烺光、瞿同祖、林耀华、李有义、张之毅、史国衡、田汝康、胡庆均、谷苞等人。

研究室创立之初,费孝通充分发扬学术民主,让研究员依兴趣与特长自行选题并给予力所能及的支持与指导。此外,他还将流行于欧美大学、以调动学生主动性和创造性为主旨的教学模式“讨论会”(seminar)引入研究,不定期组织讨论会。讨论会上,研究者陈述各自的研究,围坐一起的同事进行学术批评并给予建议,气氛温馨热烈,碰撞中时有灵感产生。

良好的学术氛围、深入的学术讨论、和谐的研究空气使研究室硕果累累。《云南三村》《昆厂劳工》《内地女工》《芒市边民的摆》《祖荫下:中国的文化和人格》《汉夷杂区经济》《化城乡地方行政》《中国法律与中国社会》等一批社会学人类学经典著作均在这一时期由“魁阁”成员写成。这些研究成果反映了中国农村社区的文化形貌,将人类学研究视域从原始部落扩大到普通社区,也让世界了解了一个更为全面的中国。

历史已远,精神永存。魁阁时代已过去了80余年,但云南大学民族与社会学院师生在求索中并没有忘记魁阁,他们呼唤重归魁阁,并起而行之,对当年云南的人类学田野调查地点进行再研究,让魁阁精神具有了永恒价值。

“正因为学生阅读了大量相关书籍,他们才能在海晏村找到这个切入口,运用人类学的知识与方法深入观察思考,而后形成调研成果。”李伟华表示,从整个阅读与实践过程来看,如今莘莘学子的苦学力行似乎也回应着、传承着费孝通等一批学者的传统治学精神。

“魁阁之路正指向未来”

大门紧锁的马卡龙色小餐厅,从窗户看进去,报纸落了厚厚一层灰。头裹蓝色头巾的老太太,佝偻着身躯行走,拐杖一声声敲打在石板路上。鱼骨街巷,在虚掩的门缝前自拍的市民、游客……这与大多数人眼中的海晏村不同,在他们眼中,旧码头附近不可能获得一张单人照,滇池夕阳的照片前景永远是黑压压的人群。

“调研过程中,学生们与商家、村民、游客交谈,做出基本评价,然后手绘地图,发到社交媒体上,并制作文创产品,很受欢迎。”李伟华说,这些都是非常优秀的成果,学院也因此形成了阅读—调研—产出—服务的完整体系。

河清海晏,时和岁丰。自明清以来,在这儿设宴观海的文人官员络绎不绝。如今,老酱煮鱼、海菜鲊、豌豆粉等菜品为游客带来了实实在在的小确幸。彼时设宴的文武官员不会想到,几百年后的现代人会与他们共处同一空间,甚至品尝同一道菜品。

“我们怀念费孝通等一批学者,也因为这样,魁阁精神指向了未来。”李伟华说,师生们的小红书动态与大部分博主的动态一样,呈现了最美日落、滇池湖岸线、每年如约而至的红嘴鸥等。但又不一样,还呈现了海晏村也在不可避免地走向孤独的故事。同时,也在为海晏村服务,提升村里的居民、商家、故事等影响力;为部分游客提供精准服务,唤起当年他们与村子的相关回忆。

“当下,我们拥有自由研究的风气、尊重个人的表现、公开的辩论、伙伴精神,为此,师生们在海晏村的教室距离滇池岸边不到10米,大家在这里交流读书体验,开展调研分享,同时服务于村庄。”李伟华表示,社会人类学本身便是一门综合的学科,所处理的题材涉及文化的各方面,鼓励每一个人去创造或者发掘。目前,如果仅依靠单一学科,那么竞争力无法得到体现,所以在调研前,学院会列出主题进行征集调研团队。团队进入海晏村,新闻学院的学生可以用镜头、笔触去记录;艺术设计学院的学生会为当地设计Logo、产品包装。这些成果的整合才可能是当下时代所需要的。同时,这个过程并非一帆风顺,可能会涉及到方方面面的困难,学生如果能在进入社会前掌握这样一个知识框架、认知体系,将对未来的发展大有裨益,这正是魁阁精神在当下的意义。

本报记者 普孟秋 徐嵩钦/文 吴沛钊/图