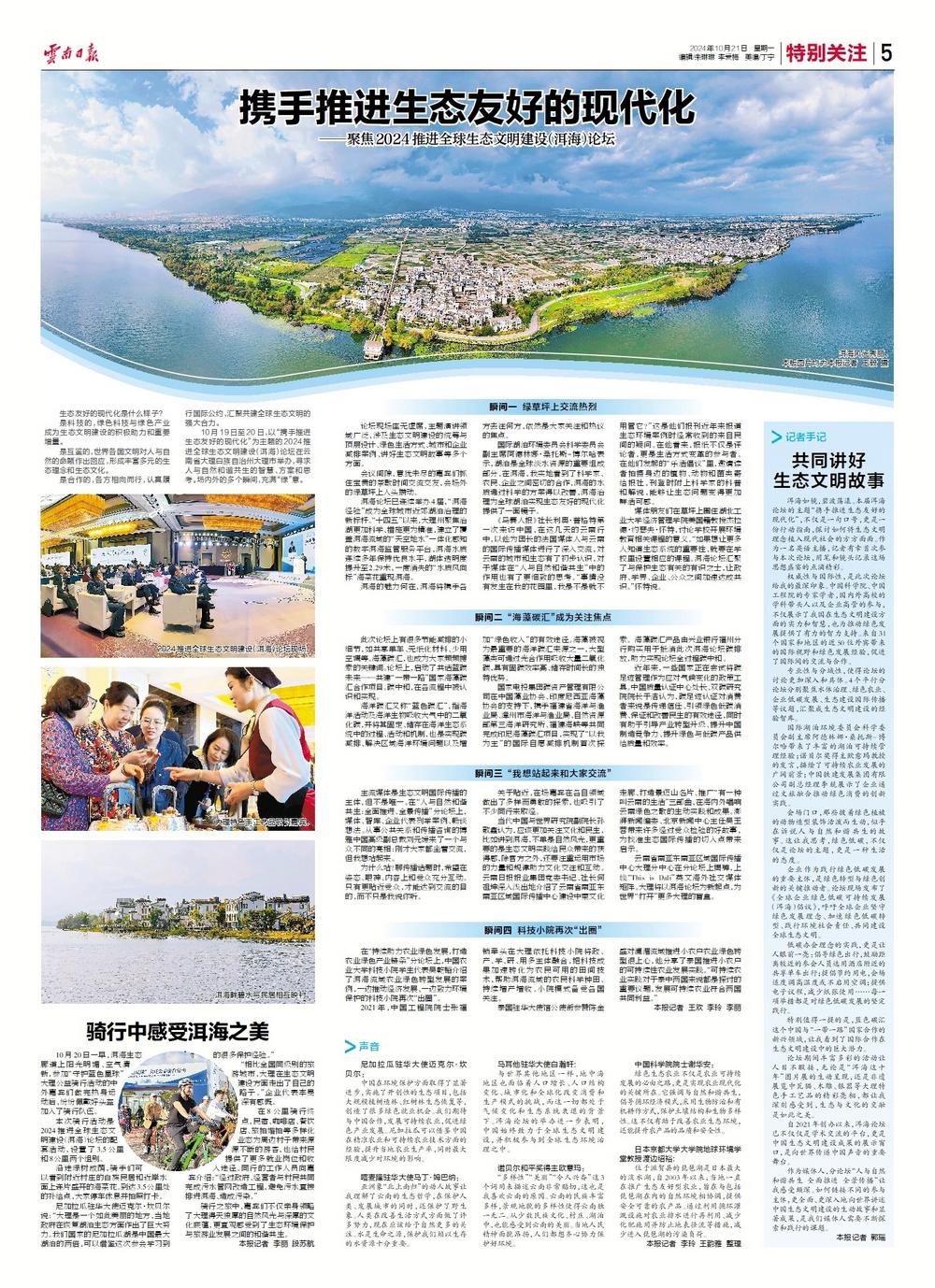

洱海如镜,碧波荡漾。本届洱海论坛的主题“携手推进生态友好的现代化”,不仅是一句口号,更是一份行动指南,探讨如何将生态文明理念植入现代社会的方方面面。作为一名英语主播,记者有幸首次参与本次论坛,用笔和镜头记录这场思想盛宴的点滴精彩。

权威性与国际性,是此次论坛给我的最深印象。中国科学院、中国工程院的专家学者,国内外高校的学科带头人以及企业高管的参与,不仅展示了我国在生态文明建设方面的实力和智慧,也为推动绿色发展提供了有力的智力支持。来自31个国家和地区的近50位外宾带来的国际视野和绿色发展经验,促进了国际间的交流与合作。

专业性与分域性,使得论坛的讨论更加深入和具体。4个平行分论坛分别聚焦水体治理、绿色农业、企业低碳发展、生态建设国际传播等议题,汇聚成生态文明建设的经验智库。

国际湖泊环境委员会科学委员会副主席阿德林娜·桑托斯-博尔哈带来了丰富的湖泊可持续管理经验;诺贝尔奖得主欧意玛教授的发言,描绘了可持续农业发展的广阔前景;中国铁建发展集团有限公司副总经理李兢展示了企业通过文旅融合推动绿色消费的创新实践。

会场门口,那些披着绿色植被的动物造型装饰活泼而生动,似乎在诉说人与自然和谐共生的故事。这让我思考,绿色低碳,不仅仅是论坛的主题,更是一种生活的态度。

企业作为践行绿色低碳发展的重要主体,是绿色转型与绿色创新的关键推动者。论坛现场发布了《全球企业绿色低碳可持续发展(洱海)倡议》,呼吁全球企业坚守绿色发展理念、加速绿色低碳转型、践行环境社会责任、共同建设全球生态文明。

低碳办会理念的实践,更是让人眼前一亮:倡导绿色出行,鼓励距离较近的参会人员选用酒店附近的共享单车出行;提倡节约用电,会场适度调高温度或不启用空调;提供电子议程,减少纸张使用……每一项举措都是对绿色低碳发展的坚定践行。

特别值得一提的是,蓝色碳汇这个中国与“一带一路”国家合作的新兴领域,让我看到了国际合作在生态文明建设中的巨大潜力。

论坛期间丰富多彩的活动让人目不暇接,无论是“洱海这十年”图片展的生动呈现,还是非遗展览中瓦猫、木雕、银器等大理特色手工艺品的精彩亮相,都让我深刻感受到,生态与文化的交融是如此之美。

自2021年创办以来,洱海论坛已不仅仅是学术交流的平台,更是中国生态文明建设成果的展示窗口,是向世界传递中国声音的重要舞台。

作为媒体人,分论坛“人与自然和谐共生 全面推进 全景传播”让我感受颇深。如何链接不同的参与主体,更全面、更深入地向世界讲述中国生态文明建设的生动故事和显著成果,是我们媒体人需要不断探索和践行的课题。

本报记者 郭瑶