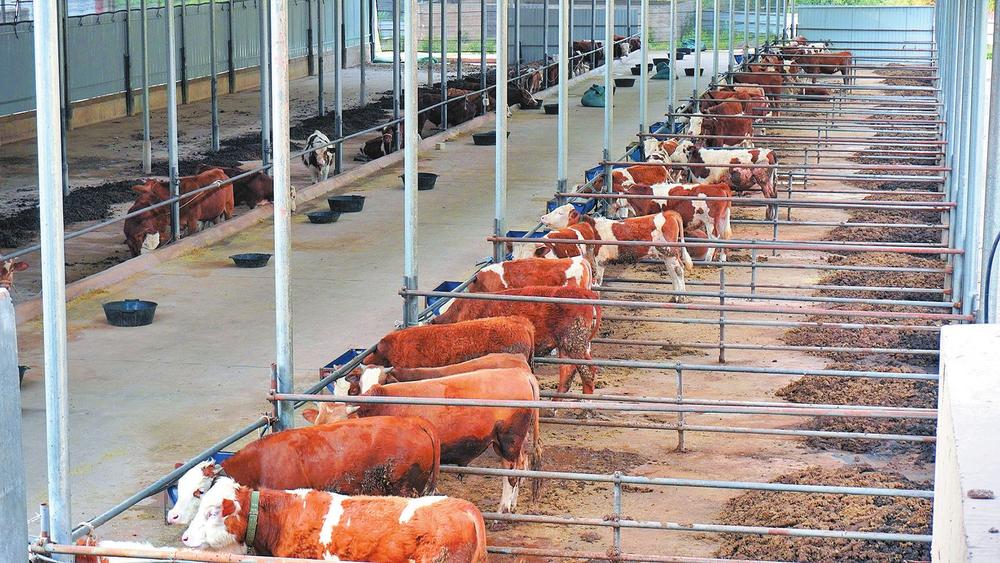

在昌宁县耈街彝族苗族乡俞家田肉牛养殖场,耈街村党总支书记、村委会主任张治鹏正与技术人员查看牛群长势。“我们采取‘村集体建厂+群众土地入股+合作社运营’的创新模式,预计每年可为村集体增收4.5万元,带动周边农户增收超30万元。”张治鹏介绍,该项目盘活了村里的闲置资产,壮大了村集体经济。

为加快产业发展转型促进村级集体经济收入和带动群众增收,耈街村依托150万元少数民族专项补助资金,建成魔芋加工厂,采用“村集体租赁+合作社+群众”运营模式,预计村集体经济年增收6万元,带动群众增收超100万元、务工就业增收12万元。

1957年成立的昌宁县耈酒酿造有限责任公司,从6人小作坊发展为资产6500万元、职工120余人的民营企业。“我们将民族文化融入企业发展全过程,大力营造以企业为‘家’的和谐氛围,促进各民族企业职工的团结幸福。”昌宁县耈酒酿造有限责任公司总经理禹春海介绍,通过开展丰富多彩的文化生活,企业紧紧把各民族职工团结在一起,不断增强干部职工的向心力、凝聚力。

近年来,耈街乡立足民族乡情,聚焦“融合、经济、和谐、自治、传承”五个着力点,坚持把党的建设和民族团结示范建设相融合,有效密切党群关系、拓展增收渠道、促进民族团结进步。

“我们始终注重少数民族干部和人才选拔培养,择优配备少数民族村‘两委’干部23人,占全乡干部的30.66%,而土皮太、栗木、阿水3个民族村比例达到了60%,同时培养各级苗族刺绣传承人300余人,非物质文化遗产代表性项目传承人138人。”耈街彝族苗族乡党委副书记杨颜昌介绍,耈街乡坚持传承与保护协调统一,着力打造耈街五彩盛装苗族刺绣品牌,整合现有传承人生产资源,坚持传统与现代相结合,通过提升组织力和品牌力,不断擦亮苗族刺绣非物质文化遗产“金字牌”。

产业发展有“高度”,民族团结有“温度”,文化传承有“厚度”。“我们通过产业融合促进经济互嵌,通过文化传承增进情感共鸣,让各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。”杨颜昌表示。

本报记者 杨艳鹏 李建国 文/图