农忙时节,洱源秀源农业开发有限责任公司负责人陈代章的身影穿梭在泥泞的田埂间——他正紧急处理暴雨给耕作带来的影响。

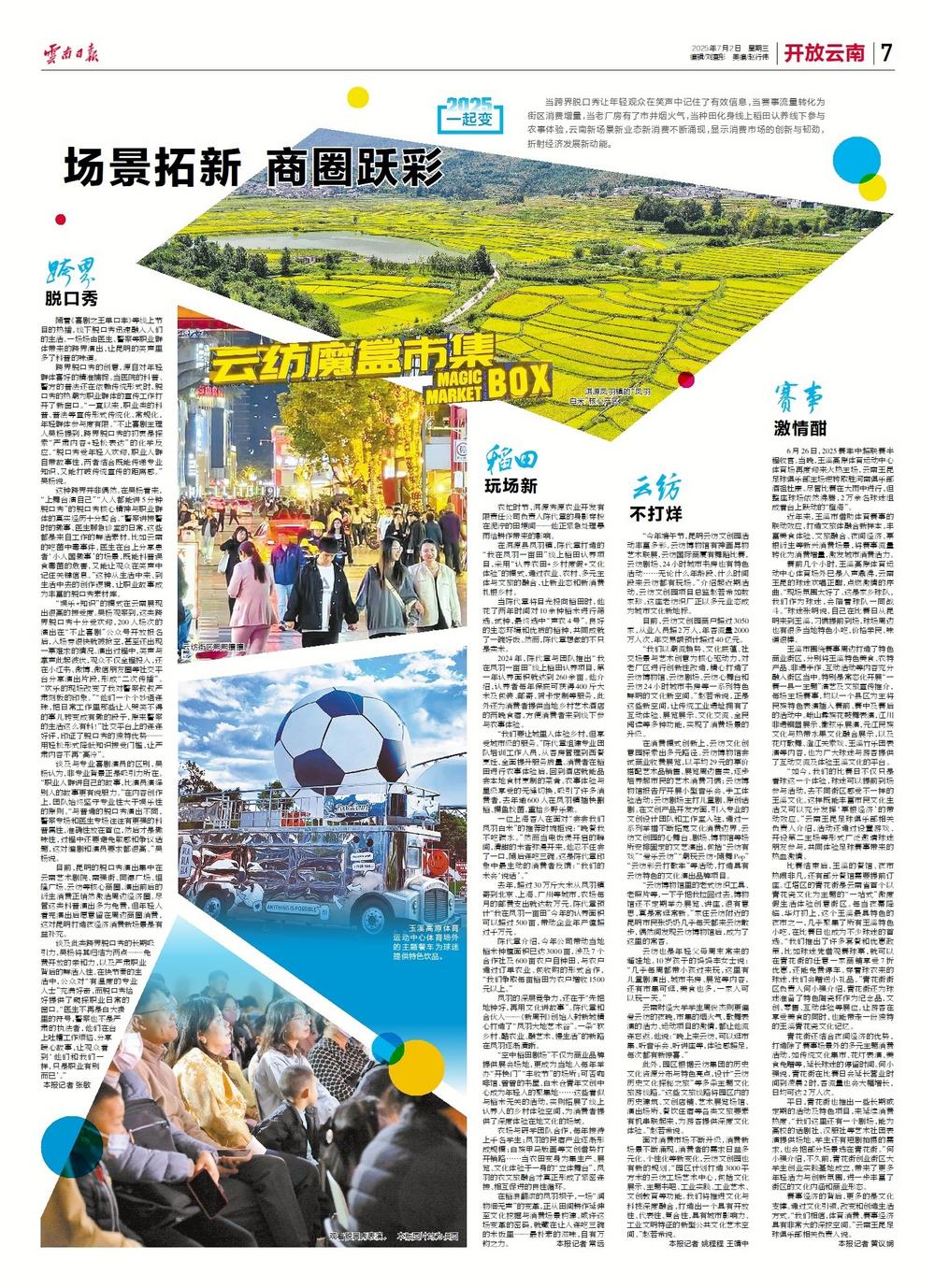

在洱源县凤羽镇,陈代章打造的“我在凤羽一亩田”线上稻田认养项目,采用“认养农田+乡村度假+文化体验”的模式,通过农业、农村、多元主体与文旅的融合,让新业态和新消费扎根乡村。

当陈代章将目光投向稻田时,他花了两年时间对10余种稻米进行筛选、试种,最终选中“声农4号”。良好的生态环境和优质的稻种,共同成就了一碗好饭。然而,陈代章想做的不只是卖米。

2024年,陈代章与团队推出“我在凤羽一亩田”线上稻田认养项目,第一年认养面积就达到260余亩。他介绍,认养者每年保底可获得400斤大米及包装、邮寄、贺卡定制等服务,此外还为消费者提供当地乡村艺术酒店的两晚食宿,方便消费者来到线下参与农事体验。

“我们要让城里人体验乡村,但享受城市级的服务。”陈代章组建专业团队培训工作人员,从客房管理到西餐烹饪,全面提升服务质量。消费者在稻田进行农事体验后,回到酒店就能品尝本地食材烹制的菜肴。农事体验与星级享受的无缝切换,吸引了许多消费者,去年逾600人在凤羽镇插秧割稻、摸鱼找菌,重拾乡野乐趣。

一位上海客人在面对“尝尝我们凤羽白米”的推荐时婉拒说:“晚餐我不吃碳水。”然而当电饭煲开启的瞬间,清甜的米香弥漫开来,他忍不住尝了一口,随后连吃三碗。这是陈代章印象中最生动的消费者反馈:“我们的米会‘说话’。”

去年,超过30万斤大米从凤羽镇寄到北京、上海、广州等城市,农场每月的邮费支出就达数万元。陈代章预计“我在凤羽一亩田”今年的认养面积可以超过500亩,带动企业年产值超过千万元。

陈代章介绍,今年公司带动当地稻米种植面积已达3000亩,涉及7个合作社及600亩农户自种田,与农户通过订单农业、包收购的形式合作,“我们争取每亩稻田为农户增收1500元以上。”

凤羽的深层竞争力,还在于“先把地种好,再用文化讲故事”。陈代章和合伙人——《新周刊》创始人封新城精心打造了“凤羽大地艺术谷”。一条“软乡村、酷农业、融艺术、慢生活”的新路在凤羽逐渐清晰。

“空中稻田剧场”不仅为商业品牌提供展会场地,更成为当地人每年举办“开秧门”“丰收节”的场所;可否咖啡馆、曾曾的书屋、白米仓青年文创中心成为年轻人的聚集地……这些看似与稻米无关的活动,实则拓展了线上认养人的乡村体验空间,为消费者提供了深度体验在地文化的场域。

农场与研学团队合作,每年接待上千名学生;凤羽的民宿产业逐渐形成规模;白族甲马版画等文创借势打开销路……当农田变身为集生产、展览、文化体验于一身的“立体舞台”,凤羽的农文旅融合才真正形成了紧密连接、相互促进的良性循环。

在稻浪翻滚的凤羽坝子,一场“润物细无声”的变革,正从田间耕作延伸至文化挖掘与消费场景构建。或许这场变革的密码,就藏在让人连吃三碗的米饭里——最朴素的滋味,自有万钧之力。本报记者 常远