连日来,参加2025南亚东南亚媒体联盟年会的各国嘉宾参加昆明“城市体验”打卡活动,走进昆明市的街道社区、博物馆、文化艺术中心等地探访,实地感受昆明的创新活力、城市的舒适便利与独特魅力。

点赞老中铁路合作成果

9月5日下午,老挝人民革命党中央书记处书记、中宣部部长坎潘·培亚翁一行走进云南铁路博物馆参观交流。

在讲解员引导下,代表团一行参观了馆内陈列的“云南铁路发展史”“米轨铁路文化”“中老铁路专题展”等展区。坎潘·培亚翁对滇越铁路的历史铁轨、古老机车以及中老铁路建成通车的介绍等表现出浓厚的兴趣,多次驻足询问细节,对云南铁路建设的历史积淀和技术实力表示高度赞赏。他表示,老中铁路不仅是老中两国共建“一带一路”的标志性工程,更是联通两国经济、文化和人民友谊的重要纽带。铁路开通以来,为老挝经济社会发展注入了强劲动力,成为国际铁路合作共赢的典范。

代表团成员纷纷表示,云南铁路博物馆收藏和展示了从滇越铁路到中老铁路的丰富文物与史料,是了解云南乃至中国西南铁路事业的重要窗口。通过此次参观,他们对铁路在区域互联互通和现代化进程中的作用有了更加系统的认识,未来愿与中国一道,讲好老中铁路故事,弘扬友好合作精神。

“可感可及”有了真切体验

柬中记者协会联合主席、柬埔寨酸角树新闻集团首席执行官帅速比曾多次到访中国。从老挝万象搭乘中老铁路列车抵达云南昆明的旅程,让他真切体会到了共建“一带一路”倡议的“可感可及”。

“我乐见两国人民常来常往,共同感受彼此国家的发展。”帅速比说,“以前在柬埔寨,很多人并未真正理解共建‘一带一路’意味着什么。如今,随着柬中合作项目不断推进、人文交流日益频繁、民心相通实践持续深化,共建‘一带一路’的成果正实实在在地惠及两国人民。”

首次到访昆明的柬埔寨新闻部国际合作局副局长莫努·高索杰斯达对这座城市充满好感。“来之前我查阅了不少资料,但亲眼所见的当地发展水平还是超出了我的预期。”他说,“柬埔寨常年高温,而昆明气候宜人,让我感到格外舒适,甚至萌生了在这里定居的念头。我的家乡很少有山,而这次云南之行让我看到了连绵起伏的青翠山脉。此外,云南的饮食文化也丰富多样,食材种类繁多。在我看来,这是一座生态保护非常出色的城市。”

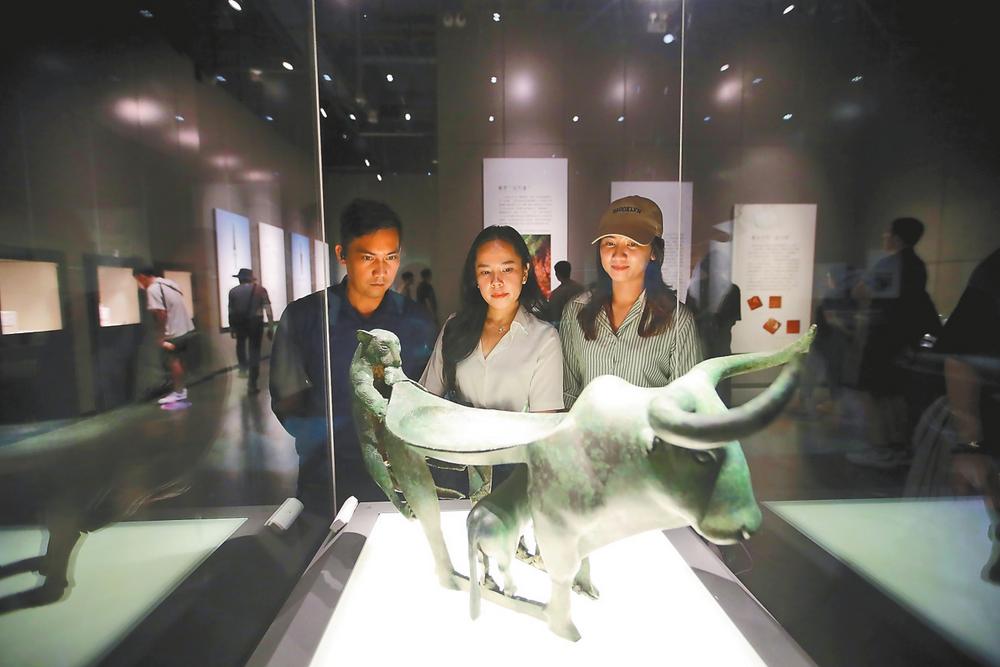

对中国文化的热爱又多了一分

9月5日,南亚各国及印度尼西亚记者来到昆明五华文化艺术中心参观。在该中心,重点面向青少年的“太空—中国航天科普展”立即吸引了他们的目光,大家纷纷在嫦娥六号月球探测器、祝融号火星车模型前拍照留念。

“长征系列火箭、神舟系列飞船,都是我常在新闻里见到的中国航天装备。这是我第一次见到中国空间站天和核心舱的1:1模型,零距离接触中国航天技术的最新成果。”长期关注中国科技发展的巴基斯坦《每日邮报》总编辑马克东·巴伯激动地说。

“这些展览能让孩子们拓宽视野、积累知识,对他们的成长很有帮助。”孟加拉国独立电视台编辑沙明·阿卜杜拉·扎赫迪一边说,一边高兴地戴上宇航员头盔。

随后,记者一行参观了由云南民族画院主办的书画展,一幅幅名家创作的山水、民族风情画以及书法作品,将他们带入中国艺术的诗情画意中。最让记者们感兴趣的,当属现场开展的传统民间艺术体验活动。

“这是什么?”印度《喜马拉雅新闻纪事报》主编丽塔·拉尼·纳亚克指着糖画好奇地问。初次体验糖画的她,很快掌握了制作窍门。她用糖画笔勾勒出喜洋洋的卡通形象,自豪地对着镜头进行展示。

尼泊尔女性记者与传播者协会前主席比马拉·图姆克瓦对扇面绘画兴趣浓厚。有绘画基础的她熟练地拿起毛笔,不一会儿,一朵鲜艳绽放的菊花跃然扇上。她说:“它代表着我对云南的印象,也代表着尼泊尔与中国深厚的友谊。”

印度尼西亚安塔拉通讯社记者戴思佳已在中国生活和工作两年多时间,但从未体验过毛笔画。当天,在现场艺术家的指导下,她在扇面上画出一幅中国风十足的墨竹。她说,自己对中国文化的热爱又多了一分。

云南经验为周边国家带来启示

“如果离家很远,一定会想念社区的味道。”参观昆明市五华区丰宁街道虹山中路社区后,越南记者协会副主席陈仲勇感慨地说。

在虹山中路社区,彩虹梯扮靓转角,“寸心义柜”传递互助温情,妇女之家、创业就业服务点功能齐全。陈仲勇认真对比越中社区治理模式,对社区爱心食堂、爱心理发等便民服务及街巷微缩博物馆表现出浓厚兴趣,还体验了免费理发服务。

看到社区心愿墙上“我想要一个书包”的诉求旁贴着“我们来买”的回应时,陈仲勇说,这种线下心愿墙很有意义,能为不熟悉线上操作的老人、孩子提供表达渠道,更凝聚起多元力量共同参与社区事务。他在心愿墙上写下:“希望中国人民幸福。”一笔一画间,满是对这个充满烟火气与人情味社区的美好祝愿。

泰国国家电视台台长素帕鹏·朝兰深有感触地说,此次走访虹山中路社区,他深切感受到了云南在建设舒适便利的宜居城市方面的扎实努力与显著成效。虹山中路社区并未大拆大建,而是以“微改造”和“艺术创新”的形式推动有机更新,既保留了社区原有的历史脉络与文化根基,又注入了新活力。便利的设施、充满人情味的设计、精细利用的公共空间,处处体现出以居民为中心的发展理念。更让他印象深刻的是居民高度参与社区治理的模式,居民不仅是服务的接受者,更是共同生活的营造者。这种自下而上的凝聚力,让社区在系统化管理中依然充满人情味。

素帕鹏·朝兰表示,作为媒体人,他认为这样的案例极具国际参考价值。泰中两国可在城市治理、社区营造方面开展更多交流,媒体也应积极传播这些以人为本的发展经验。“云南在社区治理方面作出的努力和取得的经验,能够为周边国家带来启发与合作的可能。”

本报记者 覃雪丹 李吒 王靖中 陈晨 胡丽仙