张弛

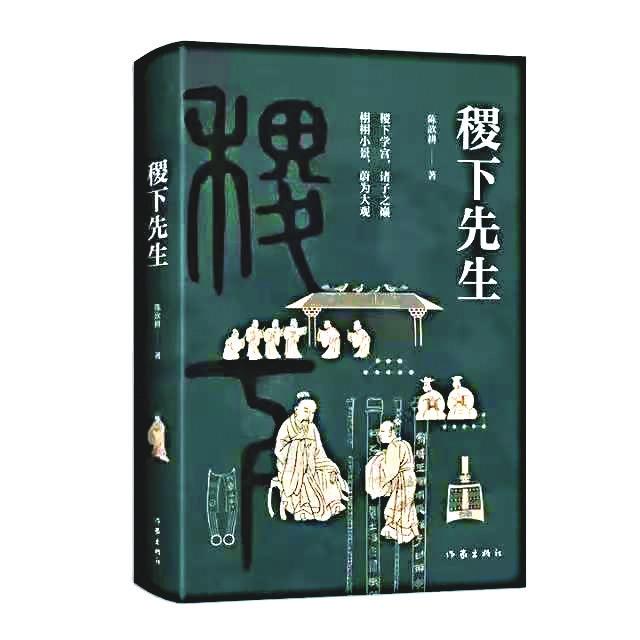

我最近做白内障手术之前用放大镜看的一本书,是老友陈歆耕的新著《稷下先生》。近年来他连续送我新书《龚自珍传》《蔡京沉浮》,我因为视力不好,都未细读。事不过三,这次不敢再马虎。

作家出版社总编辑张亚丽亲自出面,为他召开了一次作品研讨会。中国作协副主席吴义勤,多位文化学者及《文艺报》《光明日报》等媒体记者编辑到场,热议这部新著的文化意义。我也借机请陈歆耕回一趟解放军报社,向老同志们聊一聊他转业后的境况和近年来创作的史传“三部曲”。为此,我还推迟了做白内障手术的时间。

一

“百家争鸣”这四个字,可以说众所周知。但要说先秦诸子百家争鸣的历史景象,他们“争”的是什么,特别是在山东淄博还有一座“稷下学宫”,孟子的影响力在那里达到巅峰(《史记》载:“从者数百人”),荀子在稷下“三为祭酒”(学宫最高长官),恐怕就鲜为人知了。当然,在梁启超、郭沫若、钱穆等历史学家的眼中,对此是清楚的,他们在学术著作中,为百家争鸣勾勒过清晰的面貌,但却没有搭建沟通普通读者的桥梁。所以,我很佩服陈歆耕的选题眼光。他是在写完《蔡京沉浮》之后,翻看钱穆先生的《先秦诸子系年》,一下子就捕捉住“稷下学宫”不放,然后只用三年时间便完成这部新作。由此可见他的冲劲,亦可见他的古文功底。这部新作,让已被世人遗忘的稷下学宫霎时复活,更添血肉,更赋呼吸,将古时那场文化盛宴的炽热气息吹送今日。

二

陈歆耕在本书自序中,第一句话就说:“我们要把握黄河、长江的脉络、走向,必须溯其源;而要把握中华文明的脉络、走向,也必须寻其根。”

我不知道陈歆耕是有意为之,还是机缘巧合,在这部《稷下先生》之前,他已经写出了《龚自珍传》,而后写出《蔡京沉浮》。从晚清到北宋,最终溯源而上,写出这部《稷下先生》,直抵中华文明的源头,形成他的“史传三部曲”。

就在他这本新书发行会的前两天,在湖南岳阳刚刚召开了一个“寻根文学四十年研讨会”,地点在汨罗市的屈子书院。四十年前“寻根文学”的代表人物韩少功、李杭育等应邀到会,花城出版社还准备出一套寻根文学丛书。我是在李杭育的微信公众号上看到这个消息,发给陈歆耕,还开了一句玩笑:“他们只寻到屈原,你已经寻根寻到头了”。

当然,我们都明白,所谓“寻根文学”只是20世纪80年代针对“意识流”“存在主义”“荒诞派”等西方现代派文学思潮而提出的一种创作理念,一批有乡土情结的作家主张传承中华传统写作,它与创作题材并不是一回事。

陈歆耕此书的创作,公开申明是一部非虚构作品,这可能与他多年的记者背景和报告文学创作有关。他秉持了中国文学的现实主义传统,在研读几十部历史典籍的基础上,灵活调用各种史料,缀和、勾画了稷下学者的言谈、举止,用生动的故事复原出历史的景象。我的古文功底很差,但是看这部书很轻松,只要有高中以上文化,都可以看得懂。许多篇目甚至可以直接拿来做中学课文。

三

在我看来,《稷下先生》的一大特色,是通俗化的故事表达。陈歆耕只用一个章节评说“稷下学宫”,包括钱穆的“昌隆论”,郭沫若的“高峰说”,司马光的《稷下赋》,以及稷下学宫守则和与古希腊柏拉图学院的“双峰对峙”;然后,在《面刺寡人》《巅峰对决》《浩然之气》三卷中,用几十个故事,将先秦诸子思想争鸣的场景,一一呈现出来。他不是简单的古文翻译,而是像《史记》一样,交代对话的焦点、背景,用细节、语言刻画人物,在矛盾冲突中表现人物,非但重现了那场思想盛宴的盛大场景,更将当时士人们争什么、如何争的激烈景象,铺展给读者。那些我们耳熟能详的成语:“王顾左右而言他”“独乐不如众乐”……原来背后都有生动的故事。他特别专辟两章,分别写孟子和荀子。孟子的“性本善”,荀子的“性本恶”,截然对立的两种学说,尽管时隔百年,居然可以共同列入稷下学宫的精神谱系。还有散见于史书的思想家淳于髡,也被他挖掘出来。淳于髡与孟子是同时代人,本书记录了他们之间的多次“巅峰对决”。稷下学宫设有“啧室”,专门用于争论。《说文》曰:“啧,大呼也。”《荀子·正名》曰:“啧,争言也”。这些先哲人物不再被冻结于高堂之上,而是鲜活地辩论于稷下学宫。此书的妙处在于,以今人可解之语,令孟、荀的治国良策之幽微奥义,如清泉般汩汩流出。古典文字,经其转译,竟成为穿破时空隧道射来的光柱,引发当代人的情绪共鸣。

陈歆耕的写作用意不仅仅是展现百家争鸣的景象,而是引领读者重温经典。孟夫子的学说:“夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之”;荀子与齐国的相国孟尝君长谈,劝齐王停止举国征伐,四面树敌:“爱民而安,好士而荣,二者无一焉而亡。”千载之下,先哲们的忧思灼见仍具有现实意义。此书最后一章名为《断简残章》,主要写作者的读史感悟,虽然是自谦之词,却不乏高明之论。

四

陈歆耕的史传三部曲,溯源而上,绝非闲情逸致的考古游戏。其中一脉相承的一个主题是:人才之生灭,思想之自由,终系于一国命运之兴衰。龚自珍的千钧呐喊:“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”,呼唤的岂不是稷下学宫那海纳百川的气魄?什么叫“不拘一格”?即使像北宋蔡京这样已被否定的人物,在陈歆耕笔下,也不是扁平化的脸谱,而是公正评价,人物依然有可取之处。他的史传三部曲,正是为寻觅那失落已久的“不拘一格”的恢宏气度与深广土壤。

书中描摹的诸子辩难,虽针锋相对,却如百川争流,最终汇成了滋养千年的思想江河。当“争”字本身成为一种受庇护的价值,当言路开敞如四通八达的平原,真正的智慧与治世良策方得以破土萌生。在这一点上,稷下学宫所昭示的,不正是“不拘一格”的灵魂所系么?梁启超曾以稷下学宫为例,阐述思想自由对于文明进步的巨大价值,思想自由催生了中国历史上“学界之光明,人物之伟大”的巅峰时代,“文明之所以进,其原因不一端,而思想自由,其总因也”。

掩卷沉思,稷下先生们的身影消隐于竹简深处,稷下学宫那永不沉寂的争辩,注定要在每一代渴求光明与真理的头脑中,不息地回响、延续下去。