越南文化体育与旅游部国际合作局局长阮芳:

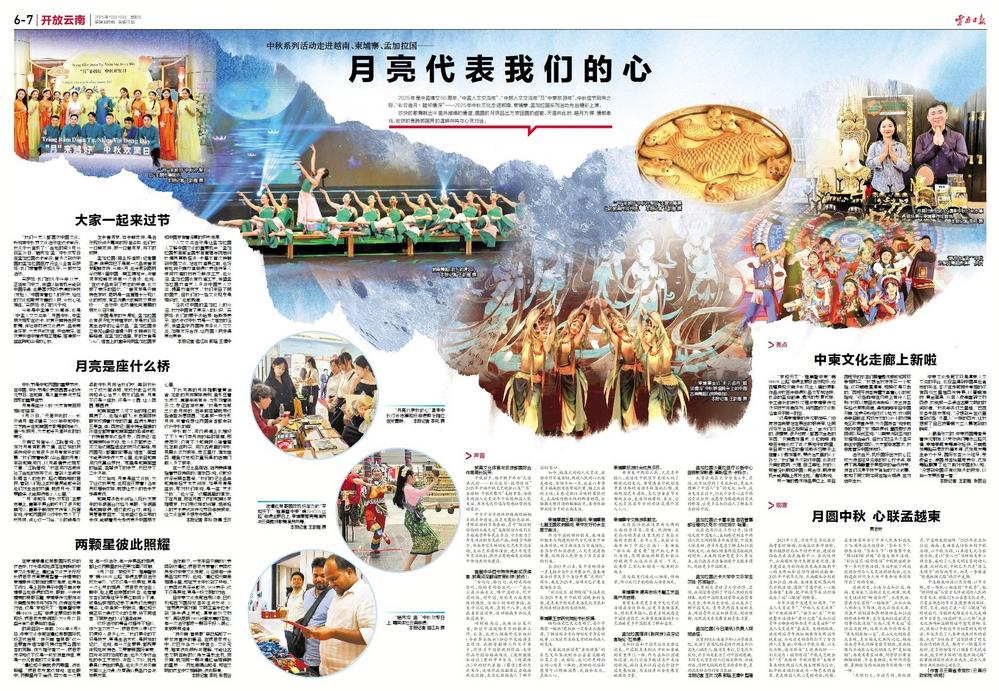

中秋前夕,越中联手举办“天涯共此时——彩云追月·睦邻情深”2025年中越中秋文艺晚会以及“‘月’来越好 中秋欢聚日”主题市集,活动是两国人文交流年中体现两国人民友谊、共享文化价值与情感纽带的生动象征。

中方十分重视保护越南领袖相关的革命遗迹,这是发展红色旅游、寻根旅游的重要基础,其中“探访胡伯伯的云南足迹”主题探访正吸引众多越南青年和民众参与。中方致力于开发双边新型文旅产品,加强宣传推介,举办丰富多样的文化艺术交流活动,互派艺术团体演出,建立年度青年交流机制,推进具有战略意义的越中命运共同体建设。

首届中华图书特殊贡献奖获得者、越南资深翻译家吴彩琼(越侨):

“金勾勾,银勾勾,我的东西给你吃,你的东西给我吃……”我从小在云南长大,喝中国的水,吃中国的饭,对中国,特别是云南有特殊的感情,这些小时候的童谣,我至今记忆犹新。直到十八岁,我怀揣着家国使命,返回越南参加抗美救国战争。

回到越南后,我被派往莱州省,担任中国援越专家的翻译工作。后来,我进入越南外文出版社(今世界出版社)担任中文编译直至退休。我投身翻译工作大半辈子,将很多中国影视剧作品、文学作品介绍给越南观众。《康熙微服私访记》里的市井百态、《情满珠江》中的时代浪潮、《孽债》里的悲欢离合,这些作品经翻译后在越南掀起热潮,成为无数越南人了解中国的窗口。

如今,越滇之间的人文交流、旅游合作日益密切,两地人民的心也越走越近。百闻不如一见,我真心希望更多越南朋友能背起行囊,踏上云南的土地:去感受丽江古城的柔软时光,去品味过桥米线的鲜香醇厚,去触摸大理洱海的粼粼波光,亲身体验那风情万千的云南生活。

柬埔寨国王高级顾问、柬埔寨第七届王国政府顾问、柬中友好协会主席艾森沃:

作为中国的铁杆朋友,柬埔寨积极参与构建新时代全天候柬中命运共同体,双方政治互信日益深化,务实合作加快推进,人文交流蓬勃开展,给两国人民带来了实实在在的利益。

自2013年以来,柬中友好协会一直支持并与中方开展合作,在柬埔寨金边市及多个省份开展“光明行”项目,截至2025年,该项目已扩展至柬埔寨全国。

“彩云追月 睦邻情深”不仅是此次2025年柬中中秋跨国晚会的主题,更是柬中特别是柬滇文化交流和民间友好往来的生动体现。

柬埔寨王家研究院秘书长杨博:

纳西族东巴文太有趣了,每个字都像一幅画!有机会一定要去云南看看,了解这些古老而神秘文字背后的故事,以及使用这些文字的纳西族人的生活。

我要把这张写有“身体健康”的东巴文书签放到办公桌最显眼的位置上去。我相信,我们对美好向往的心情是一样的,美好的祝福和愿望可以跨越国界、民族和文化,直抵人心。

柬埔寨旅游协会成员多苏:

希望柬中两国人民,尤其是年轻人,能通过中秋佳节更深入地了解彼此的文化。希望滇柬中秋创意市集这样的活动不断落地扎根,鼓励两国艺术团体、文化学者在节日期间互访,表演传统舞蹈、音乐,让文化交流在节日的欢快氛围中深入人心。

柬埔寨中文导游李顺龙:

我很高兴能在这里再次喝到云南的普洱茶,很香、很润喉。我更高兴的是在这里见到了来自云南的老朋友。去年6月,我前往云南参加了中国(云南)—柬埔寨“游云南 看吴哥”遗产地之声系列活动,昆明满城的鲜花和丽江的皑皑雪山还历历在目。下次,我要带上家人和朋友一起再到云南去。

因为朋友们彼此心相连,情相牵,所以我们才能跨越山海常相见。

柬埔寨朱德奔市场木雕工艺品商户洪坡琳:

希望未来有更多柬中文化交流活动在金边举办,让更多柬埔寨民众,特别是年轻人,能更直观地感受中国非遗技艺。也希望柬埔寨的手工艺品被更多中国朋友了解和喜爱。

孟加拉国媒体《新民族》资深记者哈伦·拉希德:

孟加拉国和中国交往历史源远流长,中国朋友来到达卡就如亲戚到家里串门一样。作为孟加拉国媒体记者,我们应该多报道孟中友谊的新闻,面向孟加拉国受众介绍中国发展经验,为孟经济社会发展贡献媒体力量。

孟加拉国沙普拉医疗诊断中心医师默罕默德·莫斯塔法·卡玛尔:

我曾在南昌大学学医6年,其间,我不仅学到了专业知识,更真正理解了中国人“家”的文化。如今,我虽生活在达卡,但我十分关心孟中两国交流合作。我愿努力搭建两国交流的桥梁,让更多孟加拉国人了解真实全面的中国。

孟加拉国达卡喜来登酒店管事部经理坎达克尔·纳兹姆尔·哈基:

我在酒店行业工作12年,接待过无数中国客人,真切感受到孟中两国人民之间的联系日益紧密。中国客人很友好,尊重并愿意了解孟加拉国传统文化。我相信随着两国直航航线的增加,未来两国会有更多人员往来,我们酒店正准备组建中文服务团队,迎接更多中国朋友。

孟加拉国达卡大学中文系学生莎姆·苏娜哈尔:

我曾到北京语言大学进修,其间,我深深感受到了中国人民的热情好客。我的中国朋友经常带我品尝各地美食,参观历史古迹,让我真正了解中国文化。青年是两国友谊的未来,两国青年应该加强交流,增进理解,为两国关系发展贡献青春力量。

孟加拉国《今日简讯》负责人阿妮迪塔:

我曾到过云南省阜外心血管病医院,采访了在医院接受治疗的孟加拉国先心病患儿。报道发布后,引发热烈反响,许多网友表达了对中国的感谢。不同文化背景的人们相互帮助、坦诚对话,这种无隔阂的交流非常珍贵,是两国友好合作的坚实基础。

本报记者 王欢 沈燕 郭瑶 王靖中 整理