本报记者 饶勇 通讯员 管宴梅 李建东

近年来,绿春县锚定党建强基、生态赋能、产业增效发展路径,以边疆党建长廊示范带建设为契机,将党组织建设与产业发展深度融合,通过建强战斗堡垒、创新利益联结、聚合全链动能,让群众共享发展红利,绘就“幸福家园”新景。

旱地稻铺就振兴路

秋收时节,大兴镇阿迪村的山间田畴里,沉甸甸的旱稻穗压弯了稻秆,金黄稻浪在风中起伏,空气中弥漫着阵阵谷香。

近年来,绿春县将旱地优质稻产业纳入“7+N”特色产业重点推进,注重组织引领、科技赋能、机制创新,由组织部门牵头抓总、农科部门具体实施。该县依托“党员先锋队+网格包片”机制,设立327块党员先锋示范田,327名党员结对帮扶4245户农户。针对当地土壤、海拔特点,引入“滇禾优615”“滇禾优618”等耐旱品种,党员干部深入田间地头,手把手教技术、心贴心解难题,从稻种选择到田间管理全程跟进。

绿春县与科研院校深度合作,构建“政府组织+专家指导+科技服务团”帮扶体系。朱有勇院士团队多次深入田间,开展“田间培训班”现场授课,42场农技培训覆盖农民5200余人次,培育200余名“土秀才”。同时,以低空经济赋能现代农业,推广机械化、智能化种植模式,48名持证人员操控无人机飞防作业,药剂喷洒效率、农药利用率明显提升,用水量大幅减少,实现从“经验种植”向“数据种植”的转型。

该县还创新运用“党支部+合作社+公司+农户”模式,由县农科局统一提供农资,企业与农户签订订单协议。今年,全县旱地优质稻种植超1.7万亩。农户既能获得土地租金和务工收入,又能参与年底分红,形成稳定增收链。党员干部则全程监督协议履行,确保收购价不低于市场价,让农民共享产业发展红利。

八角林变身“绿色银行”

构建“县委统筹+乡镇党委主导+村党支部落实”三级联动体系,绿春县整合农科、林草等多个部门资源,制定八角产业生态化发展方案。基层党组织牵头成立八角种植合作社,党员带头流转土地、改良品种,实现生态保护与产业发展同步推进。以戈奎乡加梅村委会普朵村民小组为例,组织109户农户建成333亩示范基地,党员分片管护,既守护了山林绿意,又收获经济效益:亩产提升至3360公斤,亩产值突破1万元。

绿春县着力推动农户、企业、集体深度绑定。县乡村三级党组织联动召开院坝协商会,创新“721”收益分配模式——农户以土地、八角树入股占70%收益,企业管护占20%收益,村集体协调服务占10%收益,带动1.5万户农户成为“生态股东”。

各乡镇结合实际积极探索联农带农机制。大兴镇建立“8515”联农带农机制,林地农户获益85%、村集体获益15%,村党支部与企业共建劳务合作社,优先吸纳“三类人员”参与八角管护、采摘,年均提供用工岗位2.34万个、发放劳务报酬300万元。

绿春县积极探索“八角+中药材”套种模式,党员带头试种白芨、黄精等200亩,带动5个村寨复制推广。当地针对品种改良、病虫害防治等关键环节开展“一对一”技术指导,持续开展科技下乡活动,培训农户数千人次,推广整形修枝、配方施肥等技术,建成标准化示范基地1100亩。

山泉水成为富民产业

立足森林覆盖率76.02%的生态优势,绿春县创新推行党组织领办合作社发展模式,将生态资源转化为经济优势,通过组织化、联动化发展特色产业,打造出“绿春山泉”优质产业链,推动“土特产”成为富民产业,带动群众持续增收。

戈奎乡通过组织联建、村企联动、利益联结、发展联袂的四联模式,将以往不起眼的山泉水变身“致富泉”。绿春担水者山泉水厂项目整合250万元集体资金,引入现代化生产线,建成瓶盖注塑厂;村集体则通过资源入股、保底分红、劳务用工等多渠道获益,仅县域市场年收益就达129.6万元。

“我们在家门口打工,一个月收入有3000多块,还能照看家里。”水厂员工龙丽英说。该项目吸纳35名脱贫劳动力稳定就业,年务工收入超百万元,并通过政府、集体、企业三方监管机制,确保资金使用规范、收益持续增长。水厂所在地虾巴村以资源入股方式,每户农户每年可分红2000多元。

此外,依托上海长宁区、重庆大学、中国海洋大学、滇池学院、云南国土资源学院等帮扶单位资源,绿春山泉建立“产销直通车”,与滇池学院签订每年采购不低于54万件的协议,与云锡集团建立长期供应关系,产品覆盖昆明、成都等地商超。这种“生态资源+组织引领+市场运作”模式,让山泉水成为撬动地方经济发展的特色产业。

132个产业党支部带动4.2万户增收

绿春县着力构建“县处级领导+部门+乡镇+村+组”五级联动体系,将支部建在产业链上,132个产业党支部带动4.2万户群众增收。平河镇大头拉祜寨通过“党员包户”发展人参果、生态茶产业,人均收入从2019年的3745元跃升至18728元,获评“全国民族团结进步模范集体”。

平河镇1.2万亩重楼、黄精基地带动3200户农民年均增收1.8万元;三猛乡依托2万亩有机茶园,年销“云雾哈尼红”5000万元、惠及1.2万茶农;2024年,全县茶叶总产值6.5亿元,生态优势切实转化为产业优势。

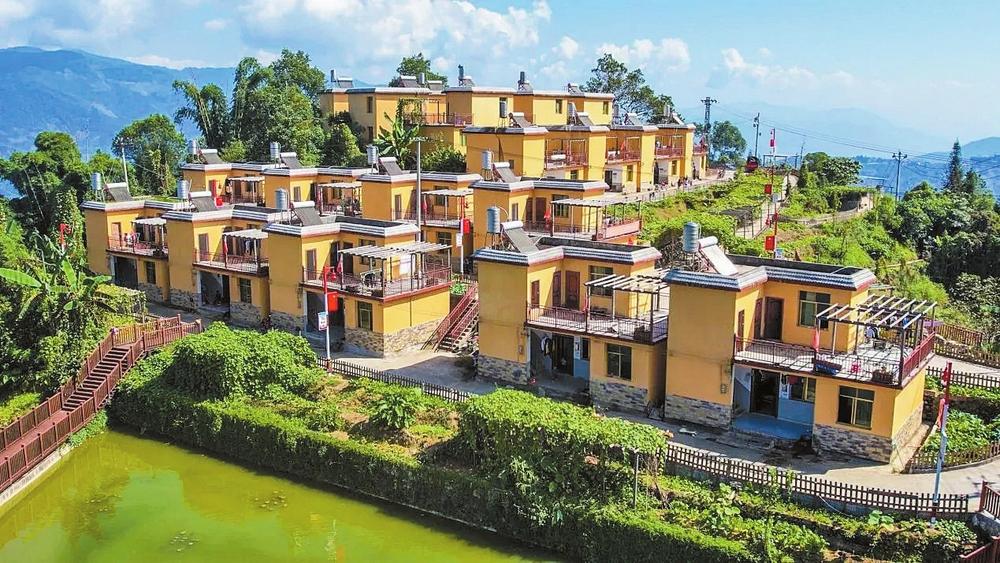

聚焦群众福祉,绿春县将70%以上财政资金投向民生领域,投入1.9亿元建设高级中学、5.38亿元新建医院,通过“组团式”帮扶、东西部协作带动8.4万人次就业。边民每年享受2500元补助,去年共发放3089.85万元、惠及1.2万余人。全县投入2.23亿元建成48个边境幸福村,依托特色产业建设抵边村寨“家门口的务工车间”,实现边境民族群众守边固边与就业增收两不误。

如今的绿春,正通过党建链、产业链、治理链相融合,不断探索高质量发展之路,让“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”的嘱托落地生根。