何南

父丧母苦,是聂耳的责任感之源

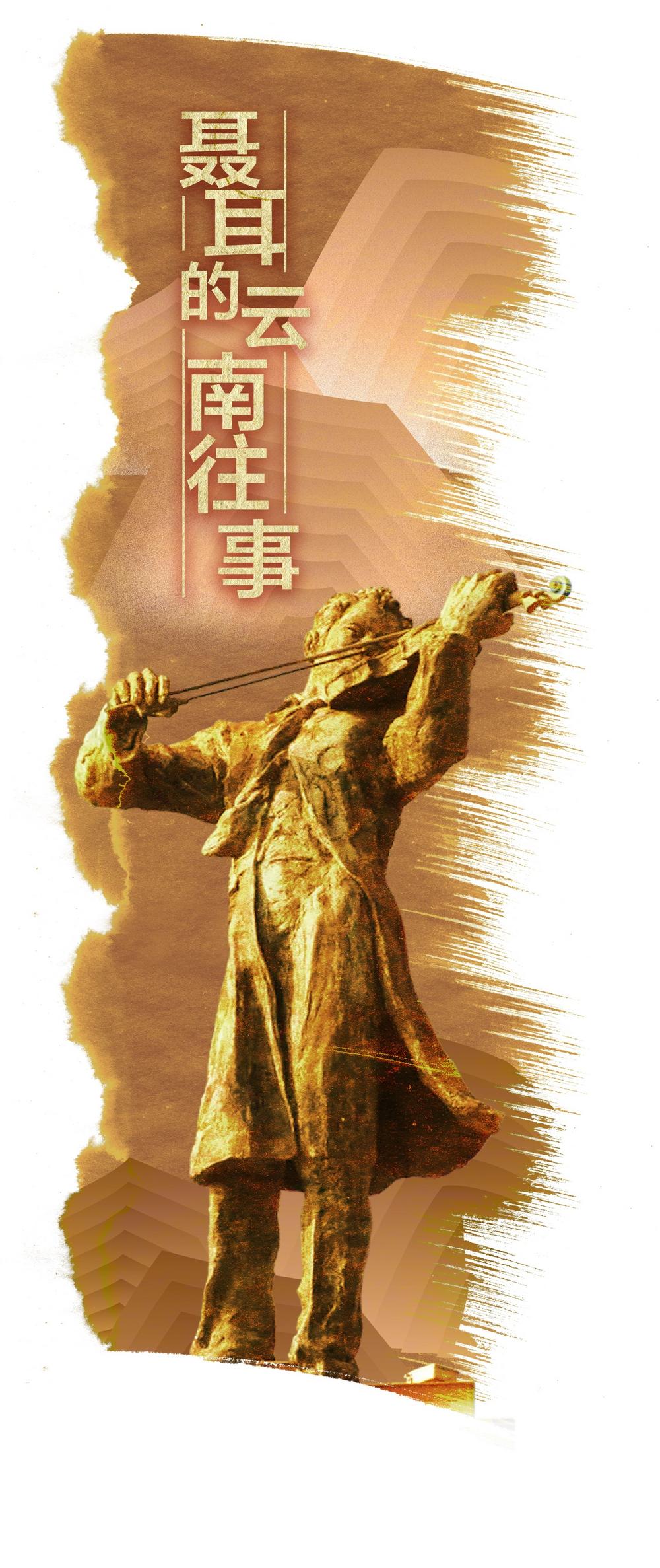

聂耳生于1912年2月14日(一说2月15日),那时节,昆明的风中尚有微寒,似乎在预示他的一生会伴随相对多的雨雪风霜。行医济世的父亲聂鸿仪积劳成疾撒手人寰时,聂耳四岁。瞬间,聂家成为一只千疮百孔的独木舟,在时代和生活的巨浪里飘摇,随时可能倾覆。

女子本弱,为母则刚。聂耳母亲彭寂宽迅速收拾起丧夫之痛,挺身而出。面对中桅摧折的沉痛打击,她接过命运粗暴递来的桨,承担起让小船冲出惊涛、续航前行的重任。她自幼聪慧,且善于自觉学习,遂利用在娘家和出嫁后在丈夫那儿积得的微薄“墨水”,硬是蚂蚁啃骨头般,拿下了行医资格,代替丈夫撑起成春堂的天空。然而,秉性如此加之受丈夫影响,她也是一位乐善好施的良医,孩子多、负担重,日子如羸牛旧车,一个小小的坑洼就有抛锚的可能。

母氏劬劳,越来越弯的脊背、越来越少的笑靥,让聂耳不忍直视。他是一个孝顺且有主见的孩子,一向是哥哥们的主心骨,便跟哥哥们商议,设法为母亲分担劳苦。此时,聂耳年仅七岁,在亲戚的资助下,刚入昆明师范附属小学求学第二年;两个哥哥一个十三岁,一个十岁。

兄弟三人碰了足够多的壁。他们想到某个店铺里打些零工,赚取些许工钱补贴家用,但这些店铺不是门前冷落鞍马稀,就是考虑到三个孩子实在太过弱小,出于同情也好,担心也罢,均婉言谢绝。但聂耳显然未死心,他是那个屡战屡败、屡败屡战的人。让母亲的脸上重新晕染出笑容,是他最大的动力。

虽然家境拮据,但中国百姓对春节的热诚仍然高涨。聂耳知道,这热诚便是机会。若在年关为街坊邻居撰写春联,既可为他们的春节增添鲜艳的喜庆,又能为自家增加收入,同时,撰写春联的过程,也是提升写对联能力与书写水平的过程,一举数得,何乐不为?

家里的笔墨砚台是现成的,为母亲分忧纾愁、为邻里增喜添福的诚意也是现成的,只需买来红纸即可开张。被热望鼓噪着,兄弟三人开始了举步维艰的准备,他们先不辞劳苦地到处收集别人家门框门楣的春联,认真誊写在小本子上。

事实证明,兄弟三个为邻里们写春联是有核心竞争力的。他们擅长因人制宜、随心定制,输出的是高质量服务。每有客人光顾,他们便将其热诚邀至摊前凳子上坐下,细心叩问客人需求,同时将春联集锦簿奉上,供人挑选。若客人有特殊需求,他们会现场编写春联,使新鲜出炉的春联既与客人的情形高度吻合,且极具辨识度、唯一性,客人们的满足感得到最大化,往往喜悦而归。

苦心人,天不负,他们如愿以偿地生意兴隆。于是,收入和称赞相携来了,拮据和忧愁一块儿远了,母亲的表情里融化了坚冰;于是,鞭炮赶在新年之前来了,新添置的雅布长衫赶在好梦之前来了,挣脱一天的疲惫入睡。在成就感主控下,所有的疲累都知趣地退居到天涯海角。

尝到甜头的兄弟三人,在以后几年里,每年春节都会从事这一营生。通过实实在在的“实业救家”行动,聂耳激发出对家庭的强烈责任感。在丧父的悲恸中,他是那棵坚韧的小树,任凭风狂雨虐也不曾倒下。

山川草芥间,矗立着反抗精神

云南柔软的风给了聂耳坚挺的脊梁,让他自少年时起,就有一种可贵的反抗精神。从小小课堂到广阔山川,从琐屑寻常的生活习惯到摧枯拉朽的斗争洪流,这种反抗精神从不缺席。

聂耳在初小读书之时,与一位周先生有过一段人生旅程的交集。

周先生是一个一丝不苟的人,着装讲究、言谈严厉、表情木然,聂耳若此时阅读过契诃夫的《套中人》,调皮的他或许会为教手工与绘画的周先生起一个诨名——别里科夫。

周先生主业是经营一个画铺,为聂耳及其小伙伴上课只是副业,有此原因,他有时候会备课时敷衍,课堂上偷工减料。

这节手工课,周先生将自己新做的一个茶壶实物放在讲桌上,要求学生仿作,务必当堂完成。但他并未将手作茶壶的要领条分缕析地讲给学生,慑于先生的威严,同学们也不敢贸然相问。周先生在教室巡视时,因为大家的作品均不合格,甚至有人做成了实心,包括聂耳在内,都受到了批评。

聂耳虚心接受了周先生的斥责,并表示立即另做一个,但他偶然发现,周先生做的茶壶壶嘴竟然是实心的,若以之盛茶装水,根本无法倒出。于是,他当面给周先生指了出来。原来,周先生因忙于自己门店的生意,便“克扣”了做茶壶的时间与精力。面对聂耳的质疑与冒犯,周先生并未让暴风雨无情降临,相反,他当堂团泥制作,边做边细致讲解,虔诚的神情,让同学们觉得既陌生又天使般可亲。瞬间,聂耳的心沐浴在春天里,溪水潺潺,花香氤氲;同学们仿佛看到,知识在粲然微笑,既为周先生知错能改,更为聂耳的勇敢与诚恳。

在求实小学读书时期,聂耳就被选为学生自治会会长。因学校“寄”在孔庙里,当孔庙管理方以修缮为由令其搬出、同学们面临无学可上的窘境时,聂耳挺身而出,和师生一起捍卫学校、捍卫读书的权利,最终取得了胜利。升入中学后,聂耳不惧危险,阅读大量进步书刊,心向革命,积极投身学生运动,在学生运动陷入低潮时虽有短时犹豫,却不曾退缩。1927年,“四一二”反革命政变之后,聂耳义无反顾加入“济难会”,并以学生代表身份,代表组织去监狱探望被捕师生,直面死神;1928年,面对日渐残酷的斗争形势,聂耳逆流而上,正式成为共青团的新鲜血液。

“男儿何不带吴钩,收取关山五十州。”李贺的感慨与胆魄从唐代绵延赓续至千年后的聂耳身上。1928年11月,聂耳开启了一段投笔从戎的人生——加入军长范石生率领的国民革命军十六军“学生军”,誓死为缔造和平而战,但他很快便看到旧军队的种种弊端与不堪,遂“悬崖勒马”,于1929年5月重返云南省立第一师范就读。破灭的短暂从军梦,无疑是他人生的一大笔财富。

每个音符都是天赋与汗水的碰撞

有段时间,笛声调皮地拉长了聂耳从求实小学放学回家的路程,这是因为他和邻居邱师傅之间发生的故事。

木匠邱师傅不仅木工活超出侪辈,还有一个绝活——吹笛子,木作单调且累,但一支小小的竹笛,邀来了阳光。邱师傅的笛子是神奇的存在,只要笛声一响,潺潺水声、幽幽花香便从中蜂拥飞出,鸟儿、蝴蝶也会从四面八方飞入笛子,在笛管中酿成动人的故事。笛声像钩子,钩住了聂耳小小的心;笛声似一只手,亲切地向聂耳招着。悄悄听久了,聂耳就能把乐谱记下来;偷偷记多了,心里就难免痒痒的,特别想将这笛声捧在手上。于是聂耳跟同学借来竹笛,从如何将笛子横放唇边开始,从吹不响开始,从第一个音符飞出开始,从干瘪、不成调的“曲子”开始,渐渐地,笛声连贯了、圆润了,渐渐地,聂耳觉得,终于有资格向邱师傅请教了!他怀着惴惴不安的心情向邱师傅开口,没承想,邱师傅竟然爽快答应了!原来,邱师傅早已关注到了这个小小少年,看到了他身上的天分与勤奋,看到了少年的辉煌未来。

邱师傅是四川人,年过而立,尚未成家;工余的大把时间被聂耳和笛声填满,他从内心里是高兴的;邱师傅是一个和气而热心的人……对邱师傅越了解,聂耳越觉得后悔,后悔自己没早点儿成为邱师傅的学生。

邱师傅的眼睛和笑靥,告诉聂耳一个秘密:他是有音乐天赋的。

聂耳的音乐天赋,首先得自母亲的遗传。傣族是一个能歌善舞的民族,聂耳母亲就是一位傣族女子。聂耳尚在襁褓之中时,他的催眠曲就是母亲所唱的傣族小曲,待他渐渐牙牙学语、蹒跚学步,他的滋养是母亲所讲的戏曲中与戏曲背后的故事。彭寂宽,这位年轻聪颖的母亲,把对家乡的思念、对儿女的疼爱,化作音乐的翅膀,在儿子的童年里飞翔。那傣族风味浓郁的音符,把聂耳的一个个夜晚擦得温暖而又明亮。

音乐是聂耳一家人的救命天使,他对音乐怀着深深的感恩。那次化险为夷让他认识到,音符虽小,却蕴含着巨大的力量。1921年,九岁的聂耳随同母亲回玉溪峨山外公外婆家探望,他们刚刚惊慌失措地渡过五百里滇池的波涛,又在一片小树林中遭遇到一伙劫匪。正当母亲和两个哥哥魂飞魄散之时,聂耳却用一片树叶吹起了“玉娥郎”曲子。他吹得那样忘情,曲声那样动听,连劫匪们都听得入了迷,任凭聂耳他们从身边走过。聂耳边吹边向劫匪们笑着,蹦蹦跳跳着,毫无惧怕之状,携他的乐声离开险境,逃离生天。

天赋只是聂耳的翅膀,他更信奉汗水的力量。他和哥哥们组建家庭乐队并在翠湖边演奏,他小小年纪就加入求实小学乐队并任指挥,他与亦师亦友的张庾侯互相切磋、共同进步、合作创作《省师附小校歌》,他从军梦断后投考广东戏剧研究所……每一步迈出时,都有音符亲切的呼唤;在一步步前往音乐殿堂的路上,革命的豪情和音符的倩影始终与他形影不离。

云南是一片滋养壮大革命精神的热血土地,项从周、刀安仁、杨自元、周云祥、蔡锷,英雄辈出,碧血丹心照汗青。聂耳从云南出发,这里丰厚的音乐土壤、土壤中茁壮而生的骨骼和意志,都是他音乐才华的基础与前奏。他细大不捐地汲取营养,为写出抵达心灵、激发斗志的革命音乐,在贮备能量。有了云南赐予他的翅膀,和在家乡磨炼成的意志,在上海、在北平、在东京,聂耳才有了搏击风雨的硬核实力。

1930年7月,聂耳上了反动势力的“黑名单”,他作别云南,远赴上海,再也未能重返这片亲切的土地,自此,西山、翠湖、成春堂,连同笑与泪织就的少年时光,皆成为他辽远的、难以兑现的乡梦。1935年7月17日,在日本藤泽市的鹄沼海岸,白浪翻卷,群鸥颉颃,聂耳的生命流星般划过人们的悲伤,此前,他将定稿的《义勇军进行曲》曲谱寄回国内,涌动着磅礴力量的乐声正洪波涌起。