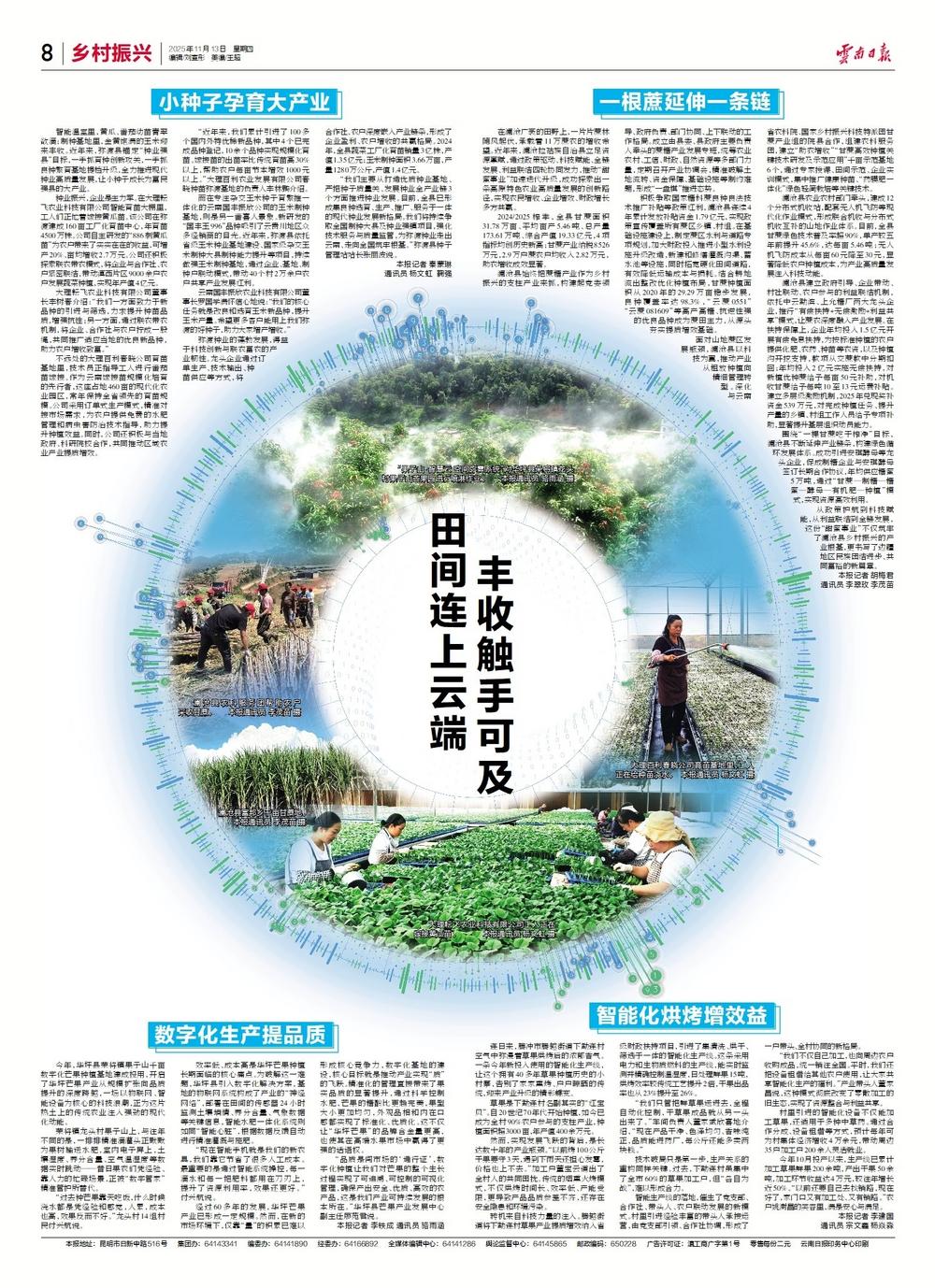

在澜沧广袤的田野上,一片片蔗林随风起伏,承载着11万蔗农的增收希望。近年来,澜沧拉祜族自治县立足资源禀赋,通过政策驱动、科技赋能、全链发展、利益联结四轮协同发力,推动“甜蜜事业”加速迭代升级,成功探索出一条高原特色农业高质量发展的创新路径,实现农民增收、企业增效、财政增长多方共赢。

2024/2025榨季,全县甘蔗面积31.78万亩、平均亩产5.46吨、总产量173.61万吨、综合产值19.33亿元,4项指标均创历史新高;甘蔗产业纳税8526万元,2.9万户蔗农户均收入2.82万元,助农增收成效显著。

澜沧县始终把蔗糖产业作为乡村振兴的支柱产业来抓,构建起党委领导、政府负责、部门协同、上下联动的工作格局。成立由县委、县政府主要负责人牵头的蔗糖产业发展专班,统筹农业农村、工信、财政、自然资源等多部门力量,定期召开产业协调会,精准破解土地流转、资金保障、基础设施等制约难题,形成“一盘棋”推进态势。

积极争取国家糖料蔗良种良法技术推广补贴等政策红利,澜沧县连续4年累计发放补贴资金1.79亿元,实现政策宣传覆盖所有蔗区乡镇、村组。在基础设施建设上,制定蔗区水利与道路专项规划,加大财政投入推进小型水利设施升级改造,新建和修缮灌溉沟渠、蓄水池等设施,同时拓宽硬化田间道路,有效降低运输成本与损耗。结合耕地流出整改优化种植布局,甘蔗种植面积从2020年的29.29万亩稳步发展,良种覆盖率达98.3%,“云蔗0551”“云蔗081609”等高产高糖、抗逆性强的优良品种成为蔗田主力,从源头夯实提质增效基础。

面对山地蔗区发展瓶颈,澜沧县以科技为翼,推动产业从粗放种植向精细管理转型。深化与云南省农科院、国家乡村振兴科技特派团甘蔗产业组的院县合作,组建农科服务团,建立“助农增收”“甘蔗高效种植关键技术研发及示范应用”千亩示范基地6个,通过专家授课、田间示范、企业实训模式,集中推广健康种苗、“药膜肥一体化”绿色轻简栽培等关键技术。

澜沧县农业农村部门牵头,建成12个分布式机收站,配套无人机飞防等现代化作业模式,形成联合机收与分布式机收互补的山地作业体系。目前,全县甘蔗绿色技术普及率超90%,单产较五年前提升45.6%,达每亩5.46吨;无人机飞防成本从每亩60元降至30元,显著降低农户种植成本,为产业高质量发展注入科技动能。

澜沧县建立政府引导、企业带动、村社联动、农户参与的利益联结机制,依托中云勐滨、上允糖厂两大龙头企业,推行“有偿扶持+无偿激励+利益共享”模式,让蔗农深度融入产业发展。在扶持保障上,企业年均投入1.5亿元开展有偿免息扶持,为按标准种植的农户提供化肥、农药、种苗等农资,以及种植沟开挖支持,款项从交蔗款中分期扣回;年均投入2亿元实施无偿扶持,对新植优种蔗给予每亩50元补助,对机收甘蔗给予每吨10至13元运费补贴。建立多层级激励机制,2025年兑现奖补资金539万元,对完成种植任务、提升产量的乡镇、村组工作人员给予专项补助,显著提升基层组织动员能力。

围绕“一棵甘蔗吃干榨净”目标,澜沧县不断延伸产业链条,构建绿色循环发展体系。成功引进安琪酵母等龙头企业,促成制糖企业与安琪酵母签订长期合作协议,年均供应糖蜜5万吨,通过“甘蔗—制糖—糖蜜—酵母—有机肥—种植”模式,实现资源高效利用。

从政策护航到科技赋能,从利益联结到全链发展,这份“甜蜜事业”不仅筑牢了澜沧县乡村振兴的产业根基,更书写了边疆地区民族团结进步、共同富裕的新篇章。

本报记者 胡梅君

通讯员 李翠玫 李茂苗