2024年以来,曲靖市以建设“家门口的务工车间”为抓手,创新推行“三级联动”抓统筹、“四种模式”招小商、“四项机制”强保障的“344”工作模式,盘活闲置厂房、车间、土地等资产,让群众实现“挣钱顾家两不误”。

三级联动

织密就业保障网

在沾益区龙华街道,云南瑞恒达电子科技有限公司作为“家门口务工车间”的标杆项目,生动展现了曲靖市三级联动的就业服务成效。公司成立仅数月就吸纳80多名当地群众就业,推出“宝妈班”“弹性岗”等人性化管理模式,让群众幸福感不断增强。

曲靖市以市级统筹抓,县级直接抓,部门联动抓三级联动,全链条织密责任体系。市级层面,将“家门口的务工车间”作为书记领办项目,组建工作专班,推动政策、力量、资金统筹。县级层面,为企业开展“一站式”“上门式”服务,通过在县城“办车间”、在乡村“办小厂”、在家庭“办作坊”等方式,满足就业需求。部门层面,统筹人社、农业、财政等部门力量支持车间建设。

通过三级联动机制,曲靖市让就业服务精准对接群众需求。全市352个“家门口的务工车间”照亮了5.4万群众的“就业路”。这些散布在社区乡村的就业站点让群众“离土不离乡、就业又顾家”的美好愿景照进现实。

四种模式

盘活闲置资源

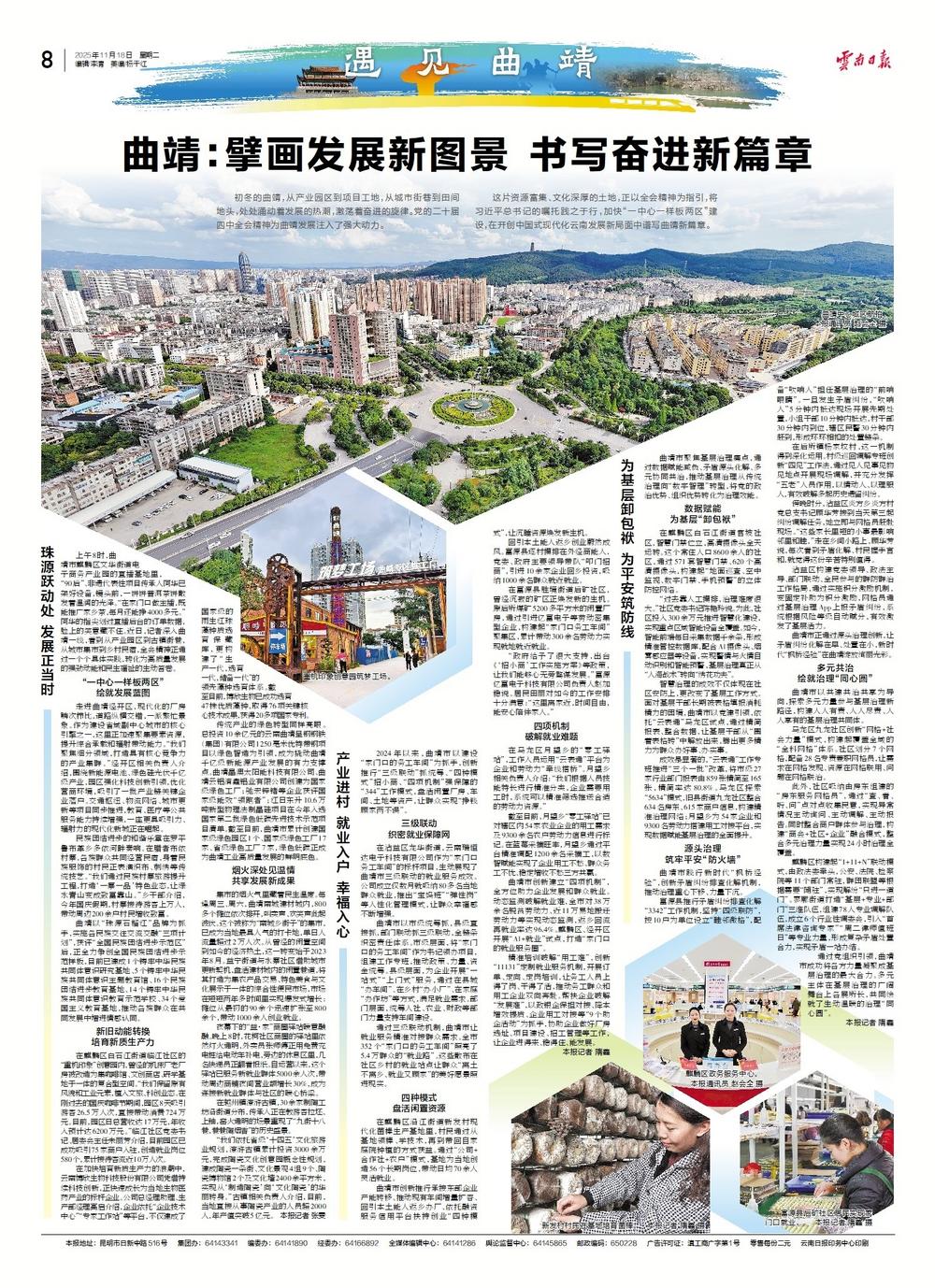

在麒麟区沿江街道新发村现代化菌棒生产基地里,村民通过从基地领棒、学技术,再到带回自家庭院种植的方式获益。通过“公司+合作社+农户”模式,基地为当地创造56个长期岗位,带动日均70余人灵活就业。

曲靖市创新推行承接东部企业产能转移、推动现有车间增量扩容、回引本土能人返乡办厂、依托融资服务信用平台扶持创业“四种模式”,让沉睡资源焕发新生机。

回引本土能人返乡创业蔚然成风。富源县逐村摸排在外经商能人,党委、政府主要领导带队“叩门招商”,引进10余家企业回乡投资,吸纳1000余名群众就近就业。

在富源县胜境街道后矿社区,曾经沉寂的矿区正焕发新的生机。原后所煤矿5200多平方米的闲置厂房,通过引进亿富电子等劳动密集型企业,构建起“家门口务工车间”聚集区,累计带动300余名劳动力实现就地就近就业。

“政府给予了很大支持,出台《‘招小商’工作实施方案》等政策,让我们能够心无旁骛谋发展。”富源亿富电子科技有限公司负责人赵加稳说。居民田丽对如今的工作安排十分满意:“这里离家近,时间自由,能安心陪伴家人。”

四项机制

破解就业难题

在马龙区月望乡的“零工驿站”,工作人员运用“云表通”平台为企业和劳动力“牵线搭桥”。月望乡相关负责人介绍:“我们根据人员技能特长进行精准分类,企业需要用工时,系统可以精准筛选推送合适的劳动力资源。”

截至目前,月望乡“零工驿站”已对辖区内54家农业企业的用工需求及9300余名农户劳动力信息进行标记。在蓝莓采摘旺季,月望乡通过平台精准调配1200余名采摘工,以数智赋能实现了企业用工不愁、群众务工不忧、稳定增收不愁三方共赢。

曲靖市创新建立“四项机制”,全方位助力企业发展和群众就业。动态监测破解就业难,全市对38万余名脱贫劳动力、近11万易地搬迁劳动力等实现动态监测,返乡回流再就业率达96.4%。麒麟区、经开区开展“AI+就业”试点,打造“家门口的就业服务圈”。

精准培训破解“用工难”,创新“11131”定制就业服务机制,开展订单、定向、定岗培训,让务工人员上得了岗、干得了活,推动务工群众和用工企业双向奔赴。帮扶企业破解“发展难”,以政银企保担对接、降本增效提质、企业用工对接等“9个助企活动”为抓手,协助企业做好厂房选址、项目建设、招工管理等工作,让企业进得来、稳得住、能发展。

本报记者 隋鑫