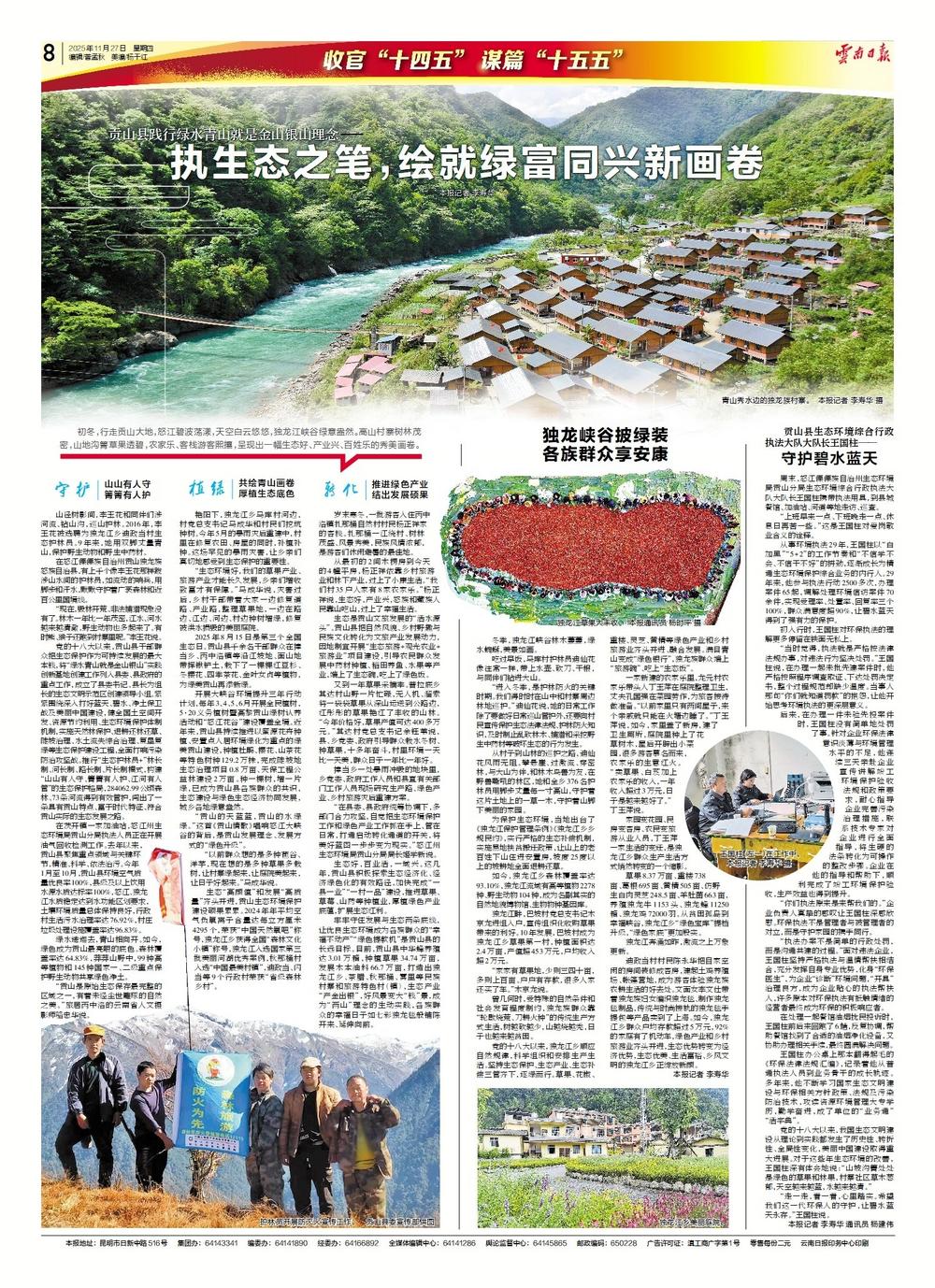

周末,贡山县生态环境综合行政执法大队大队长王国柱携带执法用具,到县城餐馆、加油站、河道等地走访、巡查。

“上班早来一点、下班晚走一点、休息日再苦一些。”这是王国柱对爱岗敬业含义的诠释。

从事环境执法29年,王国柱以“白加黑”“5+2”的工作节奏和“不信学不会、不信干不好”的拼劲,逐渐成长为精通生态环境保护综合业务的内行人。29年来,他参与执法行动2500多次,办理案件65起,调解处理环境信访案件70余件,实现受理率、处置率、回复率三个100%,群众满意度超90%,让碧水蓝天得到了强有力的保护。

初入行时,王国柱对环保执法的理解更多停留在铁面无私上。

“当时觉得,执法就是严格按法律法规办事,对违法行为坚决处罚。”王国柱说,在办理一起未批先建案件时,他严格按照程序调查取证、下达处罚决定书,整个过程规范却缺少温度。当事人那句“你们就知道罚款”的抱怨,让他开始思考环境执法的更深层意义。

后来,在办理一件未验先投案件时,王国柱没有简单地处罚了事。针对企业环保法律意识淡薄与环境管理水平的不足,他连续三天亲赴企业宣传讲解竣工环境保护验收法规和政策要求,耐心指导企业完善污染治理措施,联系技术专家对企业进行全面指导,将生硬的法条转化为可操作的整改步骤。企业在他的指导和帮助下,顺利完成了竣工环境保护验收,生产效益也得到提升。

“你们执法原来是来帮我们的。”企业负责人真挚的感叹让王国柱深感欣慰。环保执法不是管理者与被管理者的对立,而是守护家园的携手同行。

“执法办案不是简单的行政处罚,而是沟通共建的过程。”面对违法企业,王国柱坚持严格执法与温情帮扶相结合,充分发挥自身专业优势,化身“环保医生”,为企业“诊断”环境问题,“开具”治理良方,成为企业贴心的执法帮扶人,许多原本对环保执法有抵触情绪的经营者最终成为环保的积极响应者。

在处理一起餐馆油烟扰民投诉时,王国柱前后来回跑了6趟,反复协调,帮助餐馆找到了合适的油烟净化设备,又协助办理相关手续,最终圆满解决问题。

王国柱办公桌上那本翻得起毛的《环保法律法规汇编》,记录着他从普通执法人员到业务骨干的成长轨迹。多年来,他不断学习国家生态文明建设与环保相关方针政策、法规及污染防治技术,攻读资源环境管理大专学历,勤学奋进,成了单位的“业务通”“活字典”。

党的十八大以来,我国生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化,美丽中国建设取得重大进展。对于这些年生态环境的改善,王国柱深有体会地说:“山坡沟箐处处是绿色的草果和林果,村寨社区草木葱郁,天空越来越蓝,水越来越清。”

“走一走,看一看,心里踏实。希望我们这一代环保人的守护,让碧水蓝天永存。”王国柱说。

本报记者 李寿华 通讯员 杨建伟