颁奖词

《满江红·忆先生》

半夏当归,先生未,再剪秋霜。踏川谷,寒水裹腹,枯草为床。一身龙胆何所惧,踏遍重楼凌霄上。乌头白、无悔高远志,大飞扬。痴一事,本草纲。忠一世,愈沉香。孤胆星,忘忧立生死状。木笔京墨书神曲,耄耋决明向山苍。老少年、淡泊功劳木,真岐黄。

2021年6月,在香格里拉大雪山垭口海拔4600余米处,人们发现了一具遗骸,遗骸周围散落着小锄头、电筒等标本采集工具和一个破旧的小包,包里的身份证显示,这位逝者竟是失踪19年、遍寻无果的云南药检事业奠基人杨竞生。这位德高望重的老科学家在2002年10月,以81岁高龄坚持到雪山上收集藏药标本和资料,在途中不幸遇难。而这片雪域,正是他首次发现药用植物新种“竞生乌头”之地。

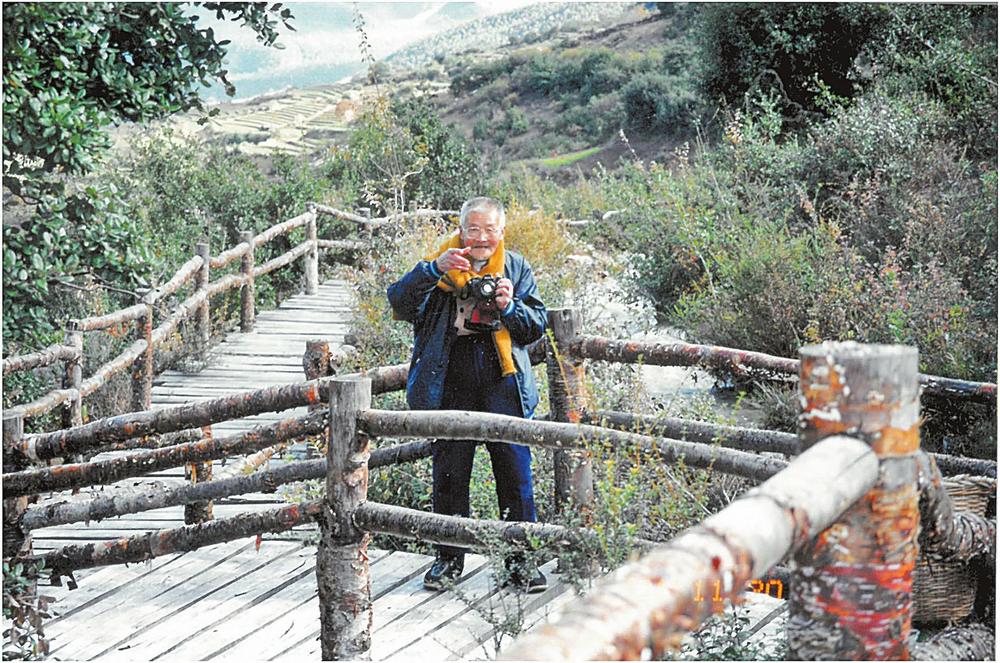

从二十世纪五六十年代开始,杨竞生几乎每年3月至9月都到野外进行考察,并把这一痴爱持续到了生命的终点。1979年,他在德钦县野外考察时不慎从流石滩上滚落,幸好背上的植物标本夹卡在一棵小树上幸免于难,却因此成了驼背;1998年,为了对民族药正本清源,已77岁的杨竞生装着心脏起搏器,准备再上青藏高原。面对家人的劝阻,他写下一份生死状:“我到了西藏后,不管出了什么事,与任何人无关,我自己承担所有责任,万一死在西藏,死后把我的尸体送给西藏医院做解剖就是了。”

“痴一事,本草纲。忠一世,愈沉香”。杨竞生,是享受国务院政府特殊津贴的著名药用植物学家、民族药学专家,也是云南药检事业的奠基人。他一生执着,坚守于民族药物的采集研究,把毕生的热情、心血、知识乃至生命都贡献给了祖国民族医药的发掘、整理和检验研究事业,被称为“藏医药资源的朝圣者”“当代‘李时珍’”……

作为一名药学家,杨竞生有着执着探索科学的精神。曾经,云南省药品检验所90%的标本都是他亲手采集的,西藏药品检验所里有一半以上的标本也是他所采集的……在杨竞生采集、鉴定的大量药用植物标本中,还发现了多个新种。为采到新标本,杨竞生经常风餐露宿,哪里人迹罕至,哪里偏僻险恶,就去哪里采集,在他看来,越是危险的地方,才越有可能采集到新的物种标本。

作为一名科学家,杨竞生为后人留下了丰硕的著作成果。他的遗作《中国藏药植物资源考订(上、下卷)》荣获中国民族医药协会颁发的民族医药著作特等奖,是迄今为止国内外最全面、最权威的藏药植物资源考订专著,为深入研究我国藏药及民族药物的开发利用打下了坚实基础。此外,他还主编、参修了《中国民族药志》《新华本草》《迪庆藏药》《六省区藏药标准》《中国藏药》等数十种在药学界具有重要影响力的著作文献。

翻开《中国藏药植物资源考订》,在前言中有这样一首诗:他走了,悄悄地走了,没有背影,没有痕迹。雪山为枕,星月为伴,还有他的最爱雪莲花、绿绒蒿、乌头……他留下的是思念,不,还有一盏启明灯,还有他常说的一句“不用送”。