符欣在北京生活了10年,读研期间取得了国家二级心理咨询师证书,并在校外担任特教老师和心理咨询师助理。在此期间,她带过一个低功能孤独症的小男孩,这个令其他老师头疼的孩子,和符欣建立了深厚的情谊。

2016年符欣回到昆明创业,成为精酿品牌EGO的主理人,2018年符欣及其团队推出了“EGO ASD”(中文名为“孤独症”)苦啤。以此为契机,符欣的生活开始与孤独症群体发生联结。2020年4月2日,世界孤独症日活动结束后,符欣联系了昆明蒙多贝,捐赠当日所得,并与蒙多贝创始人范贵云结识。同年,符欣接手北京路241号初星咖啡屋的运营,白天做咖啡,晚上在EGO打理店铺。

“我有能力,可以教他们技能。能不能招募一些大龄孤独症的孩子来体验做咖啡,教给他们一门能自食其力的技术?”2020年底,符欣向范贵云表达了这样的想法,范老师非常赞成,随即在微信朋友圈发布了招募令。

开始时,只有一个孩子报名,符欣和另外两名咖啡师三对一地教他,这个孩子叫多多。符欣知道,多多不只是在做一杯咖啡,同时还进行着认知执行功能训练。符欣从开机器电源教起,到研磨、萃取、拉花、出杯和清洁,一步一个脚印。

多多学得很快,出品一杯咖啡对他而言并不难,难的是如何应对“变化”。在多多程序化的意识里,这样的顺序不容打乱,也不允许误差。多多妈妈每当谈及多多称糖就哭笑不得:“说是17克,就必须是17克,有时候差一点,多多硬要一粒一粒地往上加,直到不多不少正好17克。”

“有人说,做咖啡是很流程化的工作,适合有刻板行为的孤独症孩子,但我希望教会他像正常人那样懂得变通。”符欣说。如果顾客需要两杯咖啡,孤独症患者很难同时去做,因为在他们的“程序”里,咖啡是一杯一杯完成的。如何灵活处理这些“意外”,符欣有心理准备,那将是一个漫长的过程。

“曾经一有客人来喝咖啡,多多就会不开心。”多多妈妈说,“因为他对声音很敏感。但现在,他可以听顾客聊天,5分钟、10分钟,戴上耳塞也能适应公交地铁上的噪声了,他在慢慢接受和改变。”

来学做咖啡的孩子越来越多,咖啡屋渐渐有了人气,吧台里站满了孩子,吧台边坐满了母亲。有的孩子做几杯就掌握了技巧,但有的孩子一两年下来还在学基本操作。对动作没有概念的孩子,符欣需要手把手教他们压、拧、转、称,让他们感受动作是如何发出和进行的。“不同程度的孩子,要用不同的方法教,而且需要足够的耐心和爱心支撑。”符欣说。

符欣每教孩子们做一杯咖啡,自己就付一杯的钱,其中八成会作为孩子们的薪水,激励孩子们坚持做下去。

现在,初星咖啡屋有40多个特殊孩子,孩子们喜欢来咖啡屋,风雨无阻,他们在这里感受到尊重、安全、温暖。在放松愉悦的环境下,他们的情绪变得平稳,能专心制作咖啡,也能感受到自我的价值。咖啡屋总是笑声阵阵,孩子们用特别的方式交往。“在这里,家长们也能抱团取暖,互相支持和安慰,他们的状态好太多了,这样积极的情绪也会传递给孩子。”符欣说。咖啡屋固定值班的有5位孩子,固定上班的孩子每月能领到300元至500元的生活费。

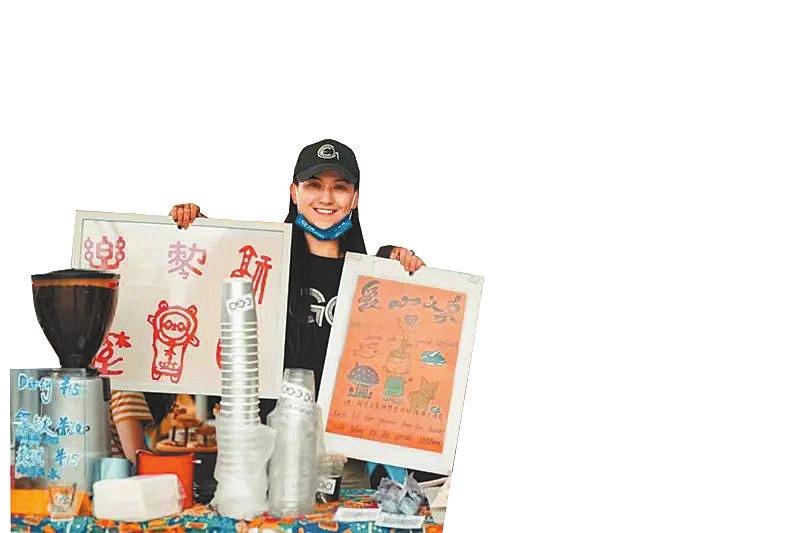

符欣认为,教会孩子们做咖啡不是公益的终点,而是要借此让孩子们融入社会,为他们未来的生活做准备。“今年4月,太和街道邀请初星咖啡屋参加微光集市,出发前,我担心孩子们无法适应嘈杂的环境。”符欣说。第一次参加活动,现场手忙脚乱,但顾客们并没有催促和责怪,而是站在一旁耐心等候,两个小时卖出了近30杯咖啡。“客人们喝了就知道,我们的咖啡不输别人,原来特殊孩子也可以这么厉害。”

符欣还把孩子的画装裱起来,发到微信朋友圈里售卖。“买的人很多。每售出一件,我就把钱转给孩子们,并让他们用微信练习与人交流,给顾客发一句话,或者一个感谢的表情,让他们增强参与感和信心。”符欣说。

“第一年,符老师帮多多卖了9000多元,但最重要的是,多多建立了自信心,其实很多孤独症的孩子内心非常渴望得到认可。”多多妈妈说,每次卖出作品,孩子都会特别开心,这也激励着他们持续创作下去。

近年来,符欣努力争取机会,让孩子们走出去参加义卖活动、交流分享、公益集市等,孩子们逐渐从角落走到台前。