时雨

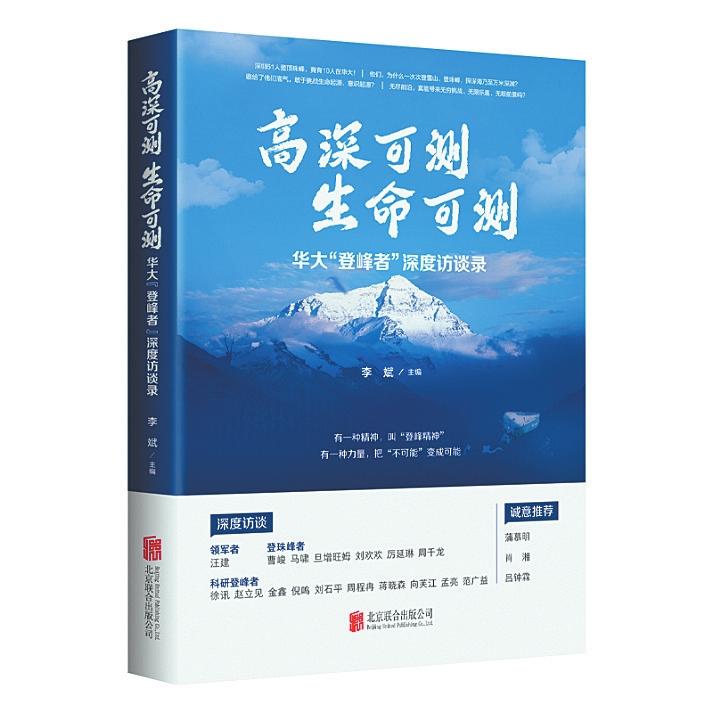

2025年4月,《高深可测 生命可测——华大“登峰者”深度访谈录》一书由北京联合出版公司推出。本书以深度访谈的形式,首次详细记录了华大集团科学家群体不断向珠穆朗玛峰、马里亚纳海沟在内的诸多极端环境进军,攀登生命科学高峰,展现了中国科学家身上凝聚的“不畏挑战,开拓创新、团队合作、追求卓越”的登峰精神,揭示了“高深莫测”成“高深可测”、“生命无常”变“生命可测”的探索历程。

内容翔实

多维展现科研攀登之路

《高深可测 生命可测——华大“登峰者”深度访谈录》全书约36万字,分为3部分。第一部分“领军者说”是华大集团董事长、联合创始人汪建在2024年第二次成功登顶珠峰和深潜南海海底冷泉进行科考之际,两次接受深度访谈的实录。汪建反复强调的是“科研数据”,彰显一颗不变的初心:“这次登珠峰最主要的目的是想取得更多的科研数据。50年了,登山一直是一个热点,但从来没有人很系统地做过一个关于身体对高原、低氧、低压、高辐射的反应的研究,我觉得这是一个很好的科研课题,很值得去做”“如果我们今天不冒这个险,下次人类得到这个数据不知道还要多少年。”

“为什么非要拿自己当试验品,而且非要在珠峰峰顶做那么多测试?”面对提问,汪建脱口而出:“科研是很有意思的。在极端环境下,我们的身体适应情况、认知变化、视觉变化、听觉变化、脑电和脑磁变化等到底是怎样的?这在过去从来没有详细系统的记录和分析。所以,对于我们来说,这次科研既是前所未有的机会,也是前所未有的挑战。你如果不亲力亲为、亲身去感受,是很难有热爱的。登山这件事,精神需求是其次的,采样和亲身体验才是主要的。登山是假,也是真。没有登山,科考和科研也实现不了,三者是三环联动。”

第二部分“登珠峰者说”收录了曹峻、马啸、旦增旺姆、刘欢欢、厉延琳、周千龙等登顶珠峰者的访谈录。他们既是登山者,又是科研数据采集者。他们在两年内为适应性训练做准备,攀登了6座雪山,最后登上珠峰之巅。在高原适应性训练和攀登过程中,科研团队持续监测和采集了从0米到8848.86米不同海拔高度下核心队员的生理指标、脑认知、眼动、眼底、运动机能、心肺超声等多维表型数据,获得了基因组、蛋白组、代谢组、影像组及细胞组等多组数据,带回全球首份来自世界之巅的超声图与脑电数据。

第三部分是“科研登峰者说”。徐讯、金鑫、刘石平、范广益、周程冉等科学家分享了许多隐藏在极端环境中的奥秘——厚脂肪的北极熊心血管系统的奥秘、企鹅超强潜泳能力的秘密、地球“四极”科研工作发现的重要科学现象——为人类提供了宝贵的新知识和新故事。徐讯说,我们做高原适应性的研究,其实都是在寻找和发现科学上的新知识,就像登山一样,一次一次地挑战极限,挑战人类认知的边界,拓展我们的视野。所以也是另一个层面的攀登珠峰。孟亮讲述了华大深海科研队伍搭乘载人潜水器“深海勇士”号,在南海海底冷泉和甘泉海台等区域完成多次载人深潜作业,获得了大量珍贵的科学观测影像资料,并采集和保存贻贝、白瓜贝、管状蠕虫等多种深海底栖生物和深海环境样本的故事。

欣喜的是,科学家们登峰探极的研究和发现已经陆续在国际顶级刊物上发表:2025年1月1日,“珠峰行动计划”首篇论文在国际知名学术期刊发表;2025年3月6日,顶级学术期刊《细胞》(《Cell》)以封面专辑的形式,重磅发布了上海交通大学、中国科学院深海科学与工程研究所和华大集团等共同主导的深渊生命科研成果:1篇文章勾勒项目全貌,3篇研究论文分别聚焦深渊中的原核微生物、无脊椎动物(钩虾)和脊椎动物(鱼类)。

三位同行

倾情推荐

《高深可测 生命可测——华大“登峰者”深度访谈录》推荐序一《无限风光在险峰》由神经生物学家和生物物理学家、美国国家科学院院士、中国科学院院士蒲慕明倾情撰写。他指出,一个科学家的成就与他敢冒险的程度成正比。科学成就主要来自创新的发现,而要获得重要的创新发现,常需要到安全舒适地带外的未知领域去探索。不怕风险,走别人没有走过的路。披荆斩棘,发现新天地。坚持在未知领域探索的胆识和风格,决定了一个科学家最终的成就,而科学家们在未知领域发现的新天地,就是未来科学的前沿。

“抓住这些从实践中来,到实践中去的‘真问题’,反映了‘老汪’极其‘务实、虚心、果断’的一面。”推荐序二《“老汪”印象》由上海交大深部生命国际研究中心主任、生命科学技术学院特聘教授肖湘撰写,生动刻画了科研团队亲临深海、珠峰一线科考的务实作风。“我觉得学到了很多,也希望自己像他们一样积极、务实、虚心、果断。”

推荐序三《高深莫测变“高深可测”》由登顶6大洲最高峰、两次登顶珠峰、滑雪到达过南北极点的吕钟霖先生撰写。书中记述他多年的户外登山历程,这过程也是他关注科考、科研乃至科学家们心路历程的过程。大自然的顶峰有尽头,生命科学的山峰是一峰望一峰,科研工作者一直在攀登,让“高深莫测”变成“高深可测”,用自己的信念、青春和热情,为人类踩出一条通往未来的“山路”。

值得一提的是本书主编、华大集团副总编李斌为资深媒体人,曾经跟踪、调研基因组学长达25年,主编出版《你还是你吗?人类基因组报告》《生物经济:一个革命性时代的到来》《未来产业:塑造未来世界的决定性力量》等书籍。李斌在前言《高深可测,生命亦可测》中指出:很多事情,不到现场,是没有感受的;很多认知,不到第一线,是不可能获得的。正因为到达一个个常人难以抵达的现场,看到了常人没有看见的世界,视野和格局才会更加打开,想象力、创造力才会更加蓬勃,也才会获取更多的数据、获得更多的发现。

科学突破与人文温度并存

一粒激励探索的精神火种

书中首次披露珠峰峰顶超声图、全球最高海拔测序仪是如何实现运行的,展现了中国科学家在极端环境下的技术攻坚。

谈起印象特别深刻的队员,首先想到的就是登上珠峰峰顶在无氧状态下一个多小时完成掌上超声测试的旦增旺姆——“她很多东西都是现学的,比如那些纯医学的东西,她就是网上查以及跟医生现学,然后自己做实验。”

在海拔极高、温度极低的条件下,电池是靠不住的。为解决设备在极端环境下开不了机的问题,年轻的旦增旺姆攀登时和向导“把包括掌上超声、充电宝、凝胶这些东西都绑在腰上带上去,从外看整个人就像怀孕了一样,全是胀的,连脚都抬不起来,就是因为东西太多了。”而旦增旺姆自己觉得:“每个人心里都有一座珠穆朗玛峰。对我来说,这不仅仅是物理高峰,也是我心理上的高峰,我能真正去面对它、尽全力去攀登,并且也做到了这个事情,站在了世界最高峰,完成了心愿。”

通过与17位“登峰者”的朴素对话,这本书为我们呈现了科研工作背后的情感与信念、付出与坚守。如马啸为采集数据剃光头、汪建70岁二次登顶珠峰、刘欢欢两只脚的指甲盖都没了,这些细节令人动容。在汪建的回忆里,主要负责样本采集工作的刘欢欢“是‘牦牛’,苦活、杂活,从头干到尾。下来的那天,她两只脚的指甲盖都没了。回到大本营的那天晚上,我是12点钟睡觉的,她干到了凌晨三四点”。

《高深可测 生命可测——华大“登峰者”深度访谈录》不仅是一部科研实录,更是一座记载“登峰精神”的里程碑。两次登顶珠峰的马啸认为,登峰精神就是一种攀登的精神,不仅仅是攀登本身的事情,攀登之外,做任何事情都要有坚韧不拔的品质,都要有勇于挑战、勇于创新的精神。生命科学研究院项目负责人周程冉参与了万种鸟基因组计划等国内外大型组学合作项目。她认为,勇于冒险、敢于创新、迎难而上、不断超越的“登峰精神”能给国家的发展带来力量。这种精神不仅推动了经济、科技、文化和社会的全面进步,也提升了国家在国际舞台上的竞争力和影响力。通过弘扬和践行这种精神,国家可以不断实现新的突破和发展目标,为人民创造更加美好的生活。

《高深可测 生命可测——华大“登峰者”深度访谈录》一书用真实故事证明:科学探索无关年龄与领域,唯需勇气与坚持。正如书中所言:“无尽前沿,带来无穷挑战。”科学家们以平凡之躯挑战自然与认知的极限,为生命科学开辟新天地,也为每一位读者注入突破自我的力量。此书的面世,既是向科研攀登者致敬,亦是为未来科学精神的传承点燃火种。