丽江市将非物质文化遗产作为促进各民族交往交流交融的重要载体,通过搭建交流平台、深化文旅融合、强化创新赋能,推动形成“非遗搭台、民族唱戏、发展共赢”的生动局面。

截至目前,丽江市列入各级非物质文化遗产名录的项目有898项,非物质文化遗产代表性传承人有1060名,设立民族民间文化生态保护区42个,非遗工坊89个。长期以来,丽江把非遗保护工作纳入国民经济、社会发展规划和城乡规划,先后出台《丽江市社会力量参与非物质文化遗产保护实施方案》等文件,为非遗保护传承提供制度保障。

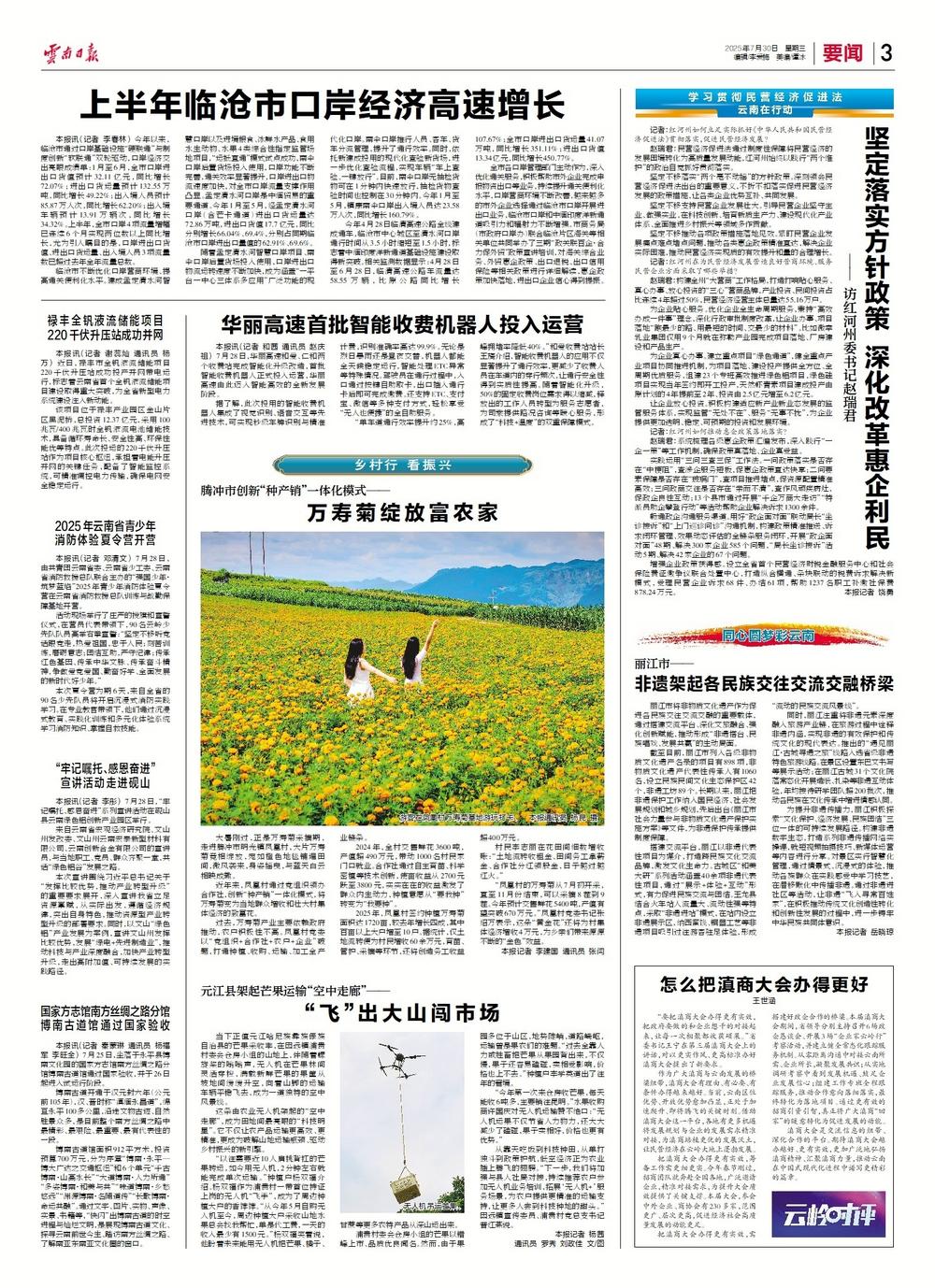

搭建交流平台,丽江以非遗代表性项目为媒介,打造跨民族文化交流品牌,激发文化生命力。古城区“和美大研”系列活动涵盖40余项非遗代表性项目,通过“展示+体验+互动”形式,有力促进民族交流与团结。玉龙县结合火车站人流量大、流动性强等特点,采取“非遗进站”模式,在站内设立非遗展示区,纳西蜜饯、铜器工艺等非遗项目吸引过往游客驻足体验,形成“流动的民族交流风景线”。

同时,丽江注重将非遗元素深度融入旅游产业链,在旅游过程中诠释非遗内涵,实现非遗的有效保护和传统文化的现代表达。推出的“遇见丽江·古城寻遗之旅”线路入选省级非遗特色旅游线路。在景区设置东巴文书写等展示活动;在丽江古城31个文化院落常态化开展造纸、扎染等非遗互动体验,年均接待研学团队超200批次,推动各民族在文化传承中增进情感认同。

为提升非遗传播力,丽江积极探索“文化保护、经济发展、民族团结”三位一体的可持续发展路径。构建非遗数字生态,打造系列非遗传播网络实操课,就短视频拍摄技巧、新媒体运营等内容进行分享。对景区实行智慧化管理,通过情景式、沉浸式的体验,推动各族群众在实践感受中学习技艺,在潜移默化中传播非遗。通过非遗进社区等活动,让非遗“飞入寻常百姓家”,在积极推动传统文化创造性转化和创新性发展的过程中,进一步铸牢中华民族共同体意识。

本报记者 岳晓琼