建水,是国务院1994年公布的第三批国家级历史文化名城,并拥有“中国紫陶之都”“中国重点风景名胜区”等称号。古城以保存完好的明清古建筑群、深厚的儒学文化底蕴和独特的紫陶工艺闻名,是滇南汉文化的核心承载地,也是中原文化与云南多元文化融合最具代表性的地区之一。明清时期建水科举中榜者占云南半数,史称“临半榜”,彰显了“文献名邦”的文教盛况。

建水古城位于云南省南部、红河哈尼族彝族自治州建水县境中部,红河中游北岸,距昆明市约200公里,为建水县临安镇所辖,是滇南重要的交通与商贸枢纽。《元史·地理志》载:“建水州,下。在本路之南。近接交趾,为云南之极。治故建水城,唐元和间蒙氏所筑,古称步头,亦云巴甸。每秋夏溪水涨溢如海,夷谓海为惠,历为大,故名惠历,汉语曰建水。些么徒蛮所居。至元十三年改建水州,隶临安路(治在通海)。”康熙《建水州志》详细记载了建水的历史沿革,“唐虞时为南交昧谷之交。……汉时置益州郡,又设㽛町县,隶牂牁郡。蜀汉置兴古郡,㽛町属之。……唐时或为羁縻牁州,或为乌麽蛮地,属黔州都督府,天宝末南诏窃据置通海郡都督府,立建水县。……建水城……(唐)元和间蒙氏始成之。每夏秋涨溢如海,彝谓海为惠,汉语曰建水,历郑赵杨段皆仍旧名。宋时为些麽蛮苴历所据,未附中国,统于段氏。元初滇内附,置建水千户,属阿僰万户,至元中改建水州属临安路。明初,州志附郭,辖曲江驿,箐口关巡检司编入东西南北,与府辖州县接连纵横……,直抵五邦与交人共江流之险矣。洪武十五年傅友德、沐英定云南,总兵金朝兴平临安”。这两段史料所记,可知建水之名源于唐朝元和年间(806—820),南诏政权在此择高处筑惠历城,每逢夏秋,溪水涨溢如海,因于水边筑城,故称。此处的“溪水”主要是古城西面汇聚于十七孔桥的泸江和塌冲河;南面的西湖,又名草海子,历史上是一片沼泽地。惠历一名后演变为建水,正是取兴修水利之意,反衬了古城周边河系水道众多的地理环境,因此,这也是一个因水而得名的古城。而《元史·地理志》中所言“步头”一词,按岑仲勉《隋唐史》载:为“南方俗语,现在犹呼水陆上下处为水步头或步头”,则步头意即码头,也可从另一侧面说明古城所在的建水区域水系之发达。

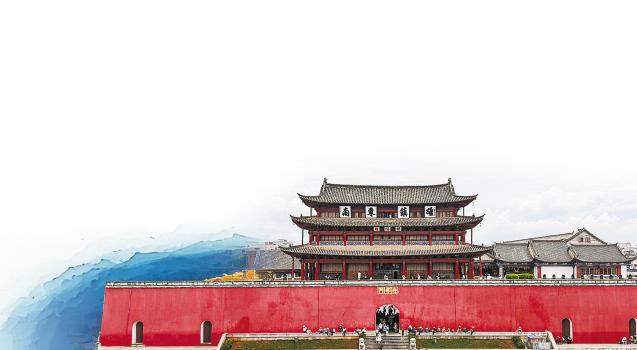

古城历史可追溯至西汉元封二年(公元前109),设益州郡置24县,古城属贲古县所辖地。唐末时属通海都督。元至元时设建水州,属临安路(路治在通海)。明洪武十五年(1382),临安路改临安府,由路治改为府治,治所由通海迁至建水州,故建水城又称临安城。洪武二十年(1387)创建城池官署,拓地改建砖城,城周六里三,城墙高二丈五尺,设有四门(东为迎晖门,南为阜安门,西为清远门,北为永贞门),四门有城楼,楼为三层,各高四丈,非常壮观。清顺治四年(1647),南北西三个城楼毁于战火,康熙四年(1665)复修,后再度毁损再次复建。唯有东门朝阳楼,建成于明洪武二十二年(1389),虽历经多次战乱和地震,至今近六百年,仍旧巍然屹立,为古城标志性建筑,被誉为“滇府第一楼”。清乾隆三十五年(1770)年间改建水州为建水县,沿袭至今(民国元年改建水县为临安县,次年复称)。

建水古城以明清砖城为基础,融合汉族礼制建筑与彝族、哈尼族文化元素,至今仍保留“四门三街”传统格局,城内街巷纵横,古建筑密集,涵盖文庙、朱家花园、双龙桥等50余处古建筑,形成“一城七寺八庙九井”的独特风貌,紫陶街、团山民居等区域完整保留了明清商贸与居住形态,被誉为“古建筑博物馆”和“民居博物馆”。建水文庙、双龙桥、团山民居、指林寺大殿等为全国重点文物保护单位。

宋元明清时期,建水一度统辖滇南军政事务,商旅兴旺、经济繁荣,获得了“金临安”美称。经济的发展促生了古城“尊孔崇儒”之风,以元代建立的建水文庙为标志,各族民众开始接触儒学。至明代,临安府学与建水州学分列文庙东西,形成“一庙三学”的独特格局,以建水文庙为轴心推行“文治”,以州学和府学为两翼施行“教化”,成为建水的一大特色。儒家治世理念渗透社会肌理,深刻影响了社会发展。至明中叶,建水已跃升为滇南行政中枢与文化高地,有着“滇南邹鲁”的美誉。

已有700多年历史的建水文庙始建于元至元二十二年(1285)保存完好,经历代40多次扩建增修,其现存规模、建筑水平和保存完好程度,都仅次于曲阜孔庙和北京孔庙,是我国南方规模最大的文庙。2001年6月25日,建水文庙被公布为第五批全国重点文物保护单位。

与文庙的建设和儒学发展对应匹配的是建水学政考棚的创建。考棚建于明洪武二十二年(1389),至清康熙三十二年(1693),因原址狭小,知州张鼎昌详准督学道,与州衙(后为县衙)互易,建水学政考棚移至城东南隅。清光绪二十九年(1903),土匪为乱,县署被毁,知县梁正麟将建水学政考棚迁建于现址(建中路377号)。学政考棚坐北朝南,面宽40米,纵深150米,占地面积6000平方米,房舍整齐对称,共百余间。整个建筑以甬道为中轴线,形成六进院落。其中,一进院为仪门,二进院为龙门,三进院设有大堂和东西文场,四进院为二堂,五进院为内宅门,六进院为学政公署;厢房为平房,用木板隔成单人考试房,设考场20余个,为国内保存较完整的古代大型考场之一,是研究中国西南古代科举制度的较好实物遗存。在四百多年的历史岁月里,临安府属各州县和元江、开化、普洱的童生和生员,汇集建水,比试锋芒。2019年10月7日,建水学政考棚被公布为第八批全国重点文物保护单位。

古城同时拥有紫陶制作技艺(国家级非遗项目)、彝族花灯、建水小调、烟盒舞(省级非遗项目)等多项传统技艺与民俗文化。“宋有青瓷,元有青花,明有粗陶,清有紫陶”,建水紫陶是中国四大名陶之一,别名滇南琼玉,以“阴刻阳填”工艺闻名,“刻坯填泥”“无釉磨制”的工艺特色形成于清道光年间。陶泥取自境内五彩山,因含铁量高,烧制成的器具硬度高,表面富有金属质感,叩击有金石之声,经过无釉磨光,质地细腻、光亮如镜。明末文人造物之风兴起,至清代建水文风鼎盛,为工匠和文人之间的广泛合作提供了条件。除却文房用品外,以建水紫陶为核心的文化标识延伸到百姓居家生活中,创制了紫陶烹制名肴气锅鸡、草芽米线(鲜嫩草芽佐味小吃)等美食,共同构成“舌尖上的建水”地域品牌,成为古城文化传承与生活美学的生动体现。2008年建水紫陶的烧制技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。2019年“建水·西庄紫陶小镇”被命名为云南省特色小镇。

从朝阳楼的巍峨到紫陶的温润,从科举鼎盛到文旅新生,建水以地名承载文明,以创新续写传奇。

(云南省地名档案馆供稿)