和丽琼

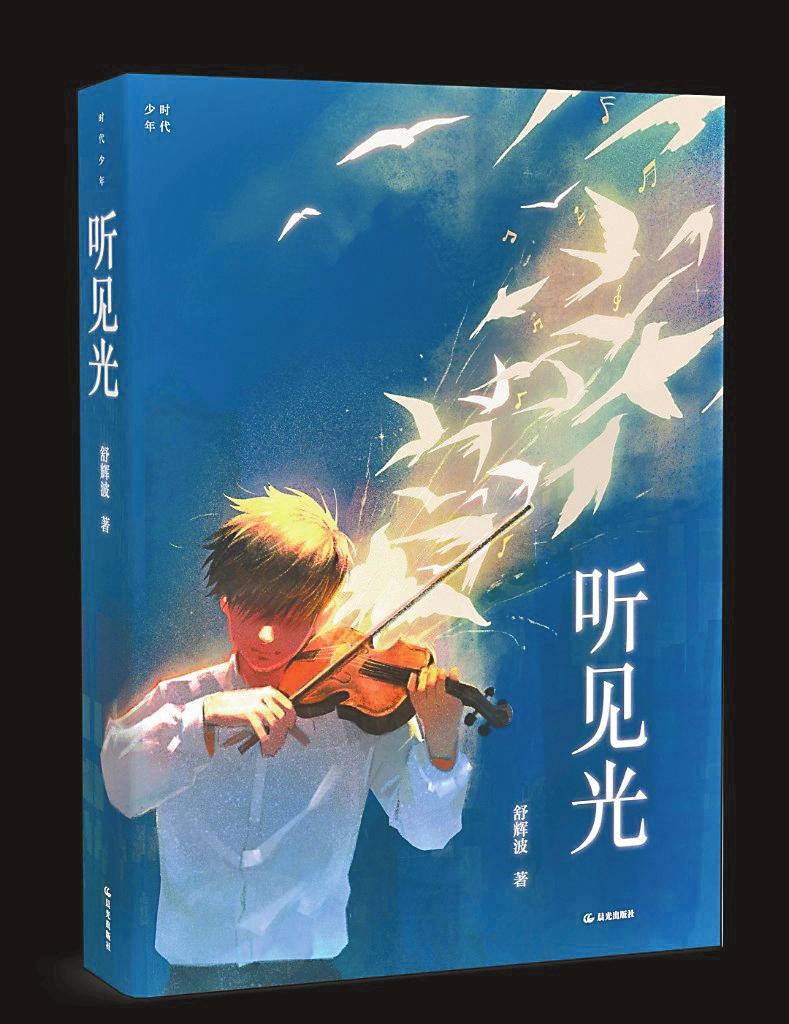

2024年3月,晨光出版社出版发行非虚构儿童纪实文学作品《听见光》。该书由儿童文学作家舒辉波创作,取材于云南盲人小提琴家张哲源克服困难追寻“小提琴梦”、终获成功展现奇迹的个人励志故事,书写了普通盲人和盲人艺术家群体的人生境遇,也侧面呈现了中国残疾人事业的发展与时代的进步。

自面世以来,该书先后荣获2024年“中国好书”入围奖,入选中央电视台全民阅读书单、2025年“中国好书”青少年专榜、“探照灯童书榜”五月“十大好书”、2025年小学生分级阅读书目、“少儿之光”2024年度少儿文学月华榜、2024年度“爱阅100童书”等重要榜单,社会影响广泛。晨光出版社还与中国盲文出版社合作,推出《听见光》盲文版、大字版、有声版、数字版,使这部优秀的视障题材作品惠及更多读者。

《听见光》受到广泛赞誉,其魅力不仅仅来自张哲源励志人生的感人故事,还来自作家舒辉波独具匠心的刻画描写。再好听的音乐也需要好的演奏者,再动人的故事也需要好的讲述方式。本文将从《听见光》的叙述策略加以分析,呈现励志故事与作者才思的交融与升华。

互文的结构与精选的细节

作为一名成熟的写作者,舒辉波自然深谙创作励志类文学作品的优势和缺点。励志类作品大都具备相似的优势:曲折的故事情节、鲜明的人物形象和动人的人性光辉。但此类文学作品的创作也有着同样明显的缺点:故事叙述容易陷入固定模式,人物刻画因相似而“脸谱化”,雷同的情感呈现和主题表达。张哲源的励志故事,本身就带着《老人与海》和《假如给我三天光明》的惯性叙述,会让非虚构纪实文学的创作落于窠臼。如何摆脱惯性表达,以何种新颖的方式呈现,这或许是舒辉波在积累120万字的深度采访过程中首先思考的问题。

当《听见光》最终呈现在读者面前时,我们看到了舒辉波采用了“互文+剧透”的形式,来拓宽励志故事的叙述模式。虽然故事的讲述仍旧是以张哲源的真实人生经历为叙述主线,但在全书11个章节中,舒辉波增加了叙述的层次,将“采访内容”作为每个篇章的引文。访谈引文的存在起到了提纲挈领的作用——舒辉波与张哲源就某些关键问题进行现场问答,而问答的“关键问题”作为叙述核心,在正文中得到场景强化和细节呈现。访谈提前“剧透”了正文的写作内容。从写作的角度来看,故事经过作家的思考而呈现,必然会加入一些文学性的创造。由此,访谈和正文在形式和内容上达到了“互文互释”的效果,呈现方式新颖,也让访谈中的关键问题和真实情感在正文中得到了具象化、场景化的呈现。

例如第1章节《看不见》的访谈中提及一个核心概念:“墙”——“我是被看不见的‘高墙’囚闭起来的人”。正文中,作家通过策略性的叙述,描写张哲源与不同人物的相处场景,将一个盲童在生活现实和情感世界时时“碰壁”、被限制、被孤立的处境呈现而出。又如第6章节《一步之遥》的访谈中,舒辉波问道:“哲源,你和你的同事——中国残疾人艺术团的盲人演奏家比较,有什么一样?什么不一样?”得到的答案是都有对音乐强烈的热爱,不同之处是他比大多数同事更向往远方。这一回答“剧透”了后文情节:为追求更高的音乐理想,张哲源毅然辞去了在中国残疾人艺术团的稳定工作。

细节的选择也呈现舒辉波的深入思考。伴随着张哲源的音乐人生,一些呈现时代变化的物件一一登场:磁带、CD、MP3、电脑、手机。这些细节的点缀让人物和故事更贴近读者的生活,读者与书中的人物因相同的经历和体验,拉近了距离。又因为此书的设定为儿童纪实文学作品,在某些细节处理上,作家需要考虑儿童的理解能力和接受能力。

面对张哲源的故事,舒辉波的挑战在于要将两个十分难以描述的世界呈现给小读者。一个世界是盲人的世界,另一个世界是音乐(小提琴)的世界。这是张哲源的真实故事带来的创作难点——作家如何去理解盲人的苦难和音乐的世界,并用通俗简单并充满童趣的方式呈现而出?

对于人类而言,视觉是第一知觉。我们理解和讲述世界都是以“看见”的方式呈现。“看不见”对于盲人和正常人来说,都是高墙。在《听见光》中,舒辉波将刻画重点放在听觉上,巧妙地利用“听”这一知觉,再结合其他嗅觉、味觉、感觉等知觉,将张哲源对世界的探索和理解呈现而出。如姑妈的声音是甜的,因为张哲源第一次吃棉花糖是姑妈买给他的。爷爷的喘息像是在喉咙里拉风箱。闻白玉兰花的香味。以自娱自乐的游戏方式通过声音来猜测别人在干什么。通过气温的变化判断春天来了。更有趣的细节是张哲源能够听出燕子的声音“好心疼”,而确定小燕子出生了。这些细节贴近儿童的生命体验,有童趣,也有温暖情怀的传递。

小提琴或许是平常人很少接触的乐器,而小提琴所代表的音乐世界,可能也会让人望而生畏。为了平衡小提琴和高深音乐在内容上的比重,舒辉波在书中加入了《格林童话》《安徒生童话》《小星星》等儿童熟悉的内容,从而引出如《G弦之歌》《A大调第五十提琴协奏曲》等陌生内容,二者衔接自然,过渡顺畅,增进了阅读的乐趣。而在一些专业知识上,以老师与学生对话的方式,将难懂的小提琴技巧通俗地呈现而出。例如琴童学琴时必做的入门练习“拉空弦”,通过张哲源去找陈曦老师学琴,听见陈老师专注地“拉空弦”而引发的对话和盘托出。又如张哲源参加国内专业水准最高、由中央电视台主办的第三届钢琴小提琴大赛,在“死亡之组”与夺冠大热门梁爽和吴喜悦展开激烈角逐。在扣住读者心弦的紧张对抗中,作者巧妙地引入了《流浪者之歌》《D大调小提琴协奏曲》《二十四首随想曲》等技术艰深的小提琴曲目作品,充实了作品的趣味性,也对专业音乐有所涉猎。

意象的递进与主题的隐喻

《听见光》分场景和阶段来呈现张哲源的励志人生,但11个章节之间内容交叠,又可以分为3大部分内容。第1部分描述盲人在现实生活中所遇到的困境,第2部分讲述张哲源坚韧不拔、提升技艺的音乐求索路,第3部分讲述张哲源对音乐与人生的理解。这3部分在以张哲源音乐人生为叙述明线的同时,也以张哲源作为个体的“人”的心路历程为暗线,经纬交织地呈现人物的蜕变。

在人物蜕变的主题叙述中,几个关键意象的递进,隐喻着张哲源与自己、亲人、世界的关系的变化。带给读者最直观的变化是地域意象的变化——云南宣威,昆明,北京,英国谢菲尔德——不断交替出现的地域环境呈现出张哲源挑战环境的不断扩大,人生的境界也不断提升。张哲源音乐梦想的追求探索,是叙述明线。逐梦之下,张哲源以音乐为镜像观照自己的人生,并从音乐中获取力量,实现自我成长是叙述的暗线。和明线的音乐梦要突破许多小提琴技艺的难点一样,张哲源的人生同样有他需要突围的人生难点、情感难点。人生难点和情感难点在《听见光》中以“隐喻”的形式出现。结合全书“盲人困境”“音乐求索”“生命观照”3部分内容,隐喻的具体意象为:高墙、镜子和小提琴。

“高墙”是张哲源现实生活和音乐旅途需要翻越的拦路石,也是限制张哲源内心成长、找到自我的情感狱。和父亲的紧张关系是“高墙”的典型呈现,几乎贯穿着全书,并占了很大篇幅。一方面,墙的存在给张哲源以保护。作为盲人,张哲源需要他人的帮助和照顾。另一方面,墙内的过度呵护和过度期待,又带给他束缚,他无法从压力中获取生命的滋养。

以父亲为例,父亲带着张哲源遍访名医,后来也带着他遍访名家学习琴技。父亲带给张哲源磁带和录音机,开启了张哲源的求知之路。广泛的听读名著,“让张哲源在最深沉的黑夜里看见了隐约的光”。在张哲源决定从昆明盲哑学校退学专心学琴时,父亲出乎意料地支持张哲源,但却对张哲源的音乐生活干预过多。后来张哲源为追求更高远的音乐梦想,选择离开中国残疾人艺术团而去酒吧拉琴维持生计时,父亲却又将负面情绪传递给张哲源:“你是国家级艺术团的小提琴演奏家,怎么能沦落到去酒吧拉琴。”父亲将内心的寄托和失望都投射到张哲源身上,内心敏感的张哲源在父亲变化无常的温情与残酷间疲于应付。

“他真想去拥抱爸爸,但哪怕是出于爱,他也不敢。”在书中,舒辉波也如实地呈现了张哲源、父母及亲人作为普通人所具有的真实爱憎,没有因主题需要而美化亲情。在向陈曦老师学琴时,陈老师指出阻碍张哲源琴艺进步的心结是因为恐惧。爱之深责之切的父爱,让张哲源因为怕犯错而心生恐惧、肌肉紧张。《听见光》受到广泛赞誉,并不仅仅因为其关注到残障人士,该书呈现了每个人在成长过程中都要面对的相似困境。

第二重隐喻“镜子”,是张哲源确定以学琴为人生目标时出现的意象。“让他把那些高墙变成镜子,让他相信自己可以像打碎镜子一样推倒高墙。”音乐成为张哲源生命的新源头,而小提琴则是张哲源的精神坐标。张哲源对命运的态度开始渐渐地变被动为主动,“他在这个世界里不断发现自己”。

作为《听见光》后半部分重点探讨的内容,舒辉波借助“小提琴”这一物象,将音乐家们对人生的理解巧妙地“弹奏”而出。这些“琴人合一”“音乐即人生”的观点具有很强的普世价值:“小提琴只是一个工具,表达音乐的工具,即使是音乐本身,它其实也只是一个工具,是表达爱的工具”“放松有一个前提,那就是你得先有力量”“有了力量,才能谈得上控制的力度”。自己转动才能找到光,张哲源的梦想与人生最后在对音乐之光的追逐中合二为一。