陈浩 任传振

1937年抗战全面爆发,西南边陲云南骤然成为关乎国运的大后方与文化重镇,伴随高校内迁、文人汇聚,沉寂的云岭大地上,在党的直接领导下和抗日民族统一战线旗帜的指引下,抗日救亡的呐喊以音乐为媒响彻云霄。这些诞生于抗战烽火中的歌咏团队,以歌声唤醒民众、鼓舞士气,成为了抗战时期云南独特而又强大的精神力量。

“民众歌咏是民族解放的军号,号声在那里,民族解放的斗士也在那里;民族解放的火把是民众歌咏,火把在那里,民族解放的集团也在那里。我们要用这军号吹醒四万万五千万同胞团结起来为民族解放而斗争;我们要用这火把照遍穷乡僻壤,使每一个角落里的同胞们都认清现在我们该做的是:争取中华民族自由解放的大道……”

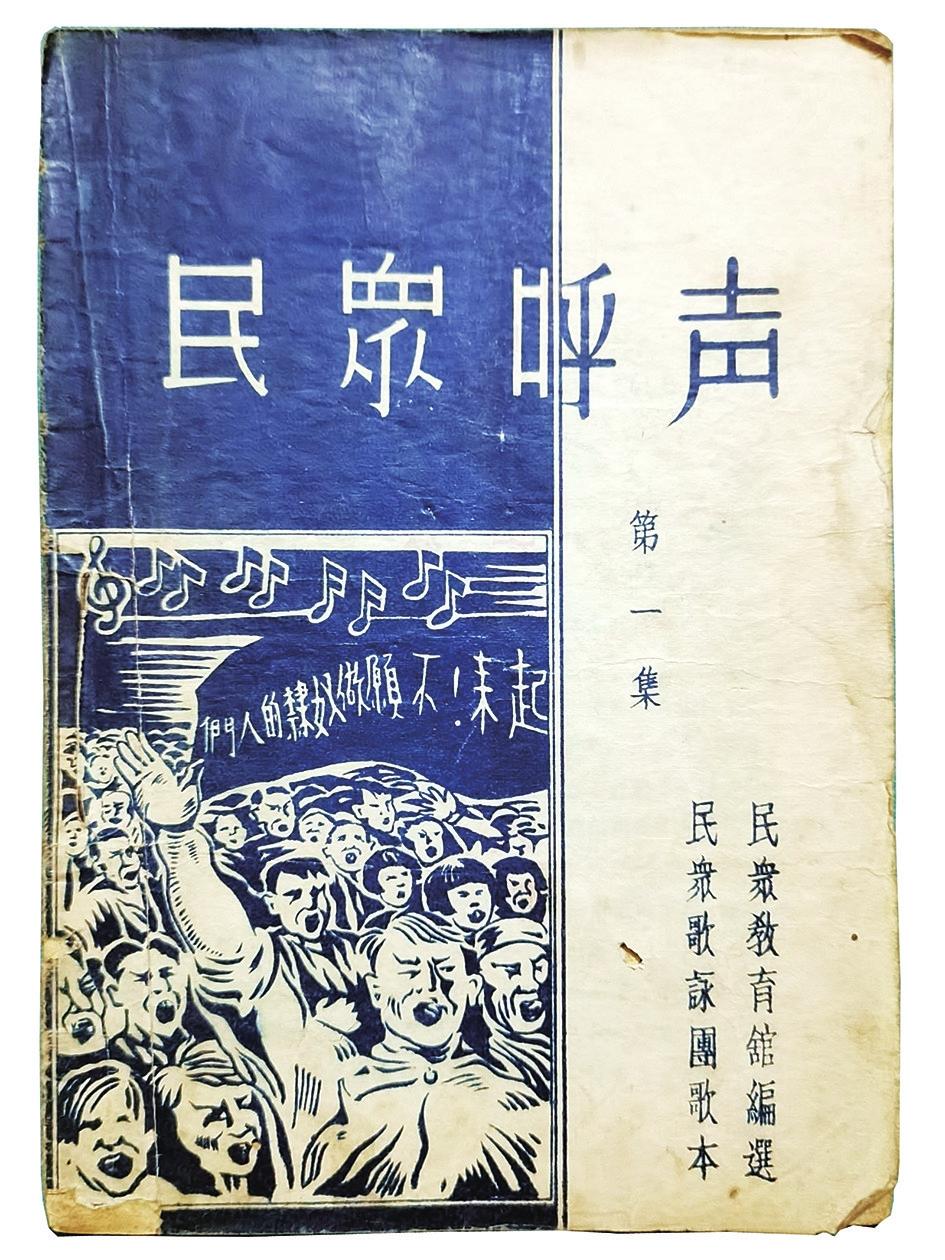

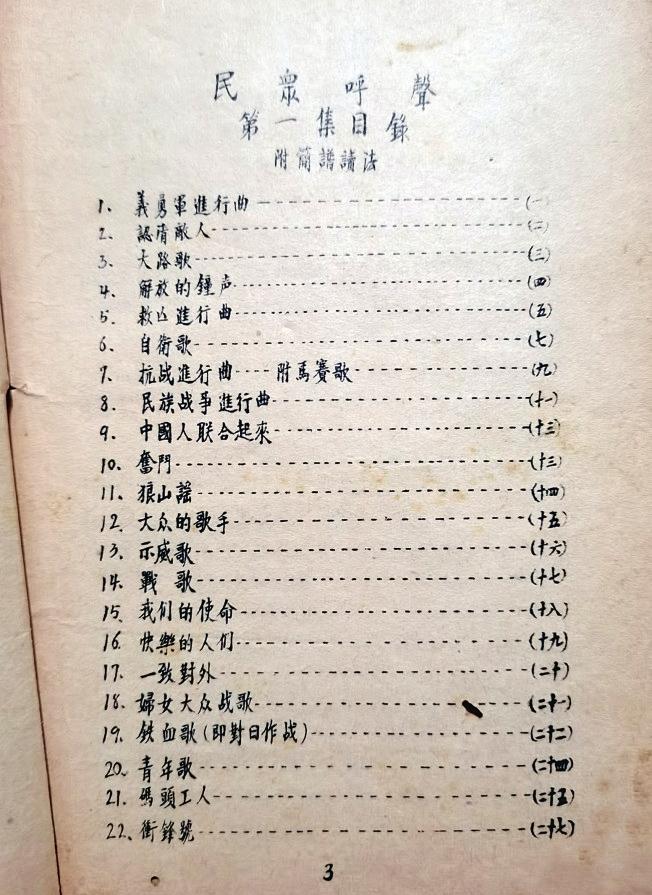

这是1937年9月由民众教育馆编选发行的民众歌咏团歌本《民众呼声》中的一段话。在这个歌本封面除书名、出版单位外,还有醒目的《义勇军进行曲》这首歌中一句铿锵有力的歌词。歌本编选的第一首歌就是《义勇军进行曲》,还有《认清敌人》《解放的钟声》《救亡进行曲》《抗战进行曲》《中国人民联合起来》等20余首歌,每一首歌曲都配有简谱。

诞生在抗战烽火时期的云南歌咏团队

云南近代革命史的斗争,造就了云南各民族素有的爱国光荣的革命传统。1931年“九一八”事变爆发后,由于国民中央政府对日军侵略采取不抵抗主义,东三省很快沦陷,进而激起了全国人民的强烈愤怒和反抗,云南各族人民纷纷要求抗日,学生演讲,商人罢市,报刊发表抗日报道、时评。同年9月28日,全市“闭市一天,志哀国耻”。青年学生上街游行“沿途高呼口号,全省民众团结起来!打倒日本帝国主义!实行对日经济封锁!一致誓死抗日!全省民众武装起来!对日宣战!……声震天地,不绝于耳”。同年10月3日,又在国民革命军讨逆军第十路教导团(云南陆军讲武堂旧址)大操场内,召开反日民众大会,这是“昆明前所未有过的盛会,参加人数近3万人,除工人、学生踊跃参加外,有郊区农民6000人初次参加游行,民族工商业家也有大部分在商会和各同业公会的发动下参加了这次大会,部分商店停业一天,参加游行”。“七七”事变后,在抗日救亡运动的影响下,“抗日救国会”“学生义勇军”“童子义勇军”“云南邮工抗日救国五人团”“青年援护敢死团”“抗日铁血锄奸团”“云南学生爱国运动会”“云南学生救国联合会”“昆明学生救国联合会”等各种民间抗日团队组织相继成立。在云南,以中共地下组织领导的“云南学生救国联合会”为基础,1937年8月成立了“云南学生抗敌委员会”,“学抗会”通过演讲、歌咏、演街头戏等形式宣传全面抗战。中共地下党组织派李家鼎等人组织了“民众歌咏团”,教唱抗日救亡歌曲,兴办歌咏干部训练班。一些学校、工会、工厂、专县也纷纷成立了歌咏队,救亡歌声传遍全省。

在党的组织领导下的“民众歌咏团”“歌岗合唱团”

为了加强云南抗战力量的组织领导,1935年下半年,已在中央陆军军官学校昆明分校任职的共产党员费炳与上海的中央特科党组织取得联系,党组织派李浩然到云南会同费炳一起恢复重建中共云南地方党组织。1935年11月,建立了“中共云南省临时工作委员会”,1937年6月至8月费炳担任书记。1937年5月,北方局领导的中共南方临时工作委员会指派云南籍党员李群杰回滇恢复重建云南党组织,7月建立了中共昆明支部。省临委与昆明支部虽无组织联系,但在抗日民族统一战线的旗帜指引下,积极配合协作领导云南抗日救亡活动。1937年8月,在地下党员赵国徽、唐登岷、李家鼎(同生)、张锐等同志的组织下,通过民众教育馆成立了民众歌咏团,教唱聂耳、冼星海等人创作的歌曲,同时利用广播电台传播救亡的声音,吸收爱国救亡的积极分子参加,同时在民众教育馆以歌咏运动作为开展党的工作的有力武器。民众歌咏团活动由“学抗会”发动各大中学校学生、青年工人、店员和各中小学音乐教师参加,同时从上海、日本等地回昆明的音乐专家林志音、王浩兰等主动来参加教唱工作。云南大学、云大附中、昆华师范、昆华工校、昆华中学、昆华女中等大中学校都组织了歌咏队,各大中学校的学生又帮助昆明纺纱厂、大道生织布厂、开智印刷厂、火柴厂、邮电工会、缝纫工会等工厂和职工团体组织了歌咏队。以“民众歌咏团”为中心,各学校、工厂相继组织群众歌咏活动,工作阵地逐渐扩大,各学校还会在节假日到近郊农村进行活动。

1939年1月,中共中央南方局批准成立中共云南省工作委员会,省工委十分重视歌咏工作在群众抗日救亡运动中的作用。在省工委书记马子卿直接领导下,由李家鼎、张锐、董藩组成“歌运工作党小组”负责领导这项工作。在党组织的领导下,涌现出了众多歌咏团队。这些歌咏团队在接受思想洗礼后,《义勇军进行曲》《救亡进行曲》等歌曲在学校和工厂中广泛传播,极大地激发了青年人的爱国思想和爱国热情。

1940年在“歌咏党组”的领导下,在昆华民教馆举办了第三期歌咏干训班后,以留在昆明的学员为基础,连同“民众歌咏团”组成了“歌岗合唱团”。“歌岗合唱团”的全称是“云南全省歌咏协会歌岗合唱团”,云南全省的歌咏团、唱歌队都归歌咏协会联系管理,但实际是在“歌咏党组”领导下,李家鼎、张锐、李仁荪、徐守廉、林志音、王旦东等中共党员、进步人士都入选“歌协”领导班子。为深入推广歌咏抗战救亡运动,云南歌咏协会于1940年5月10日编辑创刊出版了《歌咏岗位》月刊,其中月刊主编李家鼎、张锐两名同志是当时中国共产党地下党员,他们遵照组织指示的“发展进步势力,争取中间势力,孤立顽固势力”工作方针,在办刊上团结一切愿意抗战的社会力量和社会人士共同工作,时任国民党云南省党部的宣传科长张友仁在《歌咏岗位》创刊号中对《歌》的时代任务做了鲜明的阐述:“在伟大的中华民族抗战建国事业中,歌咏运动是一种时代宣传武器,它可以发扬民族精神,激励民族意志,在救亡工作的领域里固守着重要岗位,执行唤起民众,动员民众的时代任务。”

“皖南事变”后,“歌岗合唱团”的团员们不能继续在省党部内练习唱歌,根据上级党组织“隐蔽精干”的指示,在“歌协”领导人李家鼎、张锐先后离开后,便由李仁荪、徐守廉、董源等负责团结更多的同志坚持下来。1943年“歌岗合唱团”改名为“昆明合唱团”,又在机关、学校、工厂扩大或组织更多的歌咏团队,在这期间,由中国共产党直接领导下的另一个文艺组织“新音乐社昆明分社”也为民族解放斗争做出了巨大贡献,还出版了《新音乐》(昆明版)月刊。

凝聚时代的救国之声

在党组织领导下,以大中学校师生为主体,由工人、市民等人员组成的云南歌咏团队积极开展抗日救亡活动,通过大型集会活动、宣传活动等多种形式推动抗日民族统一战线的构建。配合“学抗会”开展抗日宣传,组织万人大合唱,在云南广播电台设立歌咏节目,定期组织演播,举办慰劳抗日将士募捐运动。1937年10月举办欢送“国民革命军第六十军”北上抗日大会;1938年春举行纪念孙中山逝世全市群众植树运动大会;1938年举行“七七”抗战周年纪念大会(创作并教唱纪念歌曲)。1938年7月举办欢送“国民革命军第五十八军”北上抗日大会、纪念“九一八”示威大游行、9月保卫武汉大游行,同年冬欢迎“华侨运输队归国参战”大会。歌咏活动以生动传唱的方式,将“工农兵学商,一齐来救亡”的全民抗战号召和“枪口对外,齐步前进,不杀老百姓,不打自己人”的团结抗战原则深入人心,这些歌曲不仅艺术化地传达了党的抗日主张和统一战线政策的核心内涵,更通过朗朗上口的旋律和通俗易懂的歌词形式,使党的政策主张以群众喜闻乐见的方式得到广泛传播。1938年9月28日,日机轰炸昆明后,各中学疏散到呈贡、晋宁、昆阳、路南等县,由各学校歌咏队在各县城和农村开展歌咏活动;各校毕业到外地就业或假期回乡的参加过歌咏工作的学生,在晋宁、建水、蒙自、个旧、罗平、昭通、宜良、凤仪、大姚、镇南、楚雄等多县开展歌咏活动,随之各种形式的抗日救亡活动也就比较广泛地带动起来了,极大地激发了青年人的爱国思想和爱国热情。歌咏团队以歌声为武器,唤醒了民众的民族意识,鼓舞了士气,广泛推进了抗日民族统一战线的构建。他们通过群众性文化活动,宣扬了抗日民族统一战线主线,让党的团结教育革命青年的理念深入人心。这些团队成为发动群众、组织群众的重要载体,为最终取得抗战胜利作出了独特贡献。

[作者单位:昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)]