本报记者 王欢 陈晨 王韵雅 杨春梅 实习生 尹洁

循着历史的脉络追问和平的真谛,8月初,一场跨越国界的和平之约悄然启幕。来自中国、老挝、越南、缅甸、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚的青年博主和媒体从业者,以及云南省驻老挝、柬埔寨、法国商务代表处等相关代表20余人齐聚云南,参加由云南省人民对外友好协会主办、云南省南亚东南亚区域国际传播中心承办的“心联通 云南行”海外传播官孵化营。大家学习短视频创作与AI视频制作技术能力,不断增强内容的传播力与感染力,共同讲述命运与共、共享和平、共谋发展的故事。通过5天时间的培训和实地参访,大家深切地感受到,和平不只是没有硝烟,更是代代相传的守护、跨越国界的共情,以及青年一代用语言与行动续写的共同承诺。

我在这里读懂祖辈的故事

夏日午后,昆明市博物馆南侨机工分馆内,厦门大学马来西亚留学生蔡顺茗举起相机,镜头在一张老照片上停留许久。照片中来自马来西亚沙捞越州的南侨机工,让她想起奶奶常挂在嘴边的话:“当年一群人揣着热血回国,连性命都敢豁出去。”

“爷爷的好友李亚留,就是奶奶口中‘敢豁出性命’的人。”蔡顺茗说。抗日战争时期,李亚留从马来西亚辗转来到云南,加入南侨机工队伍。蔡顺茗家的书房里,那本关于南侨机工的回忆录中写道:滇缅公路上,我见过队友连车带人坠下悬崖,听过深夜的兽鸣狼嚎……我始终紧握方向盘,希望用马达声守护这条“抗战生命线”。

“祖籍国、祖国、出生地,这些词以前我总串不起来。”蔡顺茗的家族轨迹,藏着一代华人的迁徙史——她的曾祖父从福建省金门县金湖镇出发,驾着货船往返于新加坡做买卖;爷爷又带着家人从新加坡迁居马来西亚沙捞越,在那里落地生根。少年时,蔡顺茗听大人们讲“那时国家有难,需要捐钱出力”,但她不懂,为何祖辈们对“回国出力”怀着那般热血。

18岁那年,蔡顺茗申请了厦门大学汉语国际教育专业。在熟悉的闽南文化里,她仿佛回到了曾祖父出发的地方。此次站在南侨机工分馆里,看着一张张先辈们抛家舍业共赴国难的照片,蔡顺茗终于懂了奶奶口中“忘不了的牵挂”。今年是世界反法西斯战争胜利80周年,听闻马来西亚即将在吉隆坡为南侨机工修建纪念馆,她更确信:“和平需要一辈辈人的守护,未来需要一代又一代的共建。”

课程中关于和平主题的讨论,让她有了新的感悟。本科时,她和留学生伙伴拍过中外文化对比视频,用外国人视角解读中国非遗;如今,她想继续在博士阶段研究南侨机工,做那根“串起珠子的线”。“曾祖父用货船连接两地,南侨机工用卡车贯通生命线,我想用语言和故事,让更多华人看见中华文化里的根。”蔡顺茗说。

飞虎队不只停驻于历史长空

抗战胜利纪念堂的玻璃展柜内,一件件带着历史记忆的展品静静陈列:留有弹痕的钢盔、磨损的胶鞋、泛黄的文件,还有飞行员的眼镜、锈蚀的弹壳与电台,甚至当年的饭盒、口红等日常物件也在其中。这些展品串联起飞虎队的峥嵘岁月。

如今,“飞虎队”一词早已超越一段战争史的范畴,成为各国共护和平的象征。

“今天有机会参观这里,看到这么多展品,我看到了中国人对飞虎队的尊重。”越南河内开放大学学生朱梅鸾说。当看到展品中当年机场救护队美军护士的口红时,她感到这些历史人物是鲜活的,这些朋友应该被世人珍重。参观中,她对一张旧照海报上的旗帜产生了兴趣——这面旗上不仅有英语,还有缅甸语。“不同的语言代表不同的国家,和平是各个国家和民族共同努力的结果。和平来之不易,我们年轻人也要为之共同努力。”

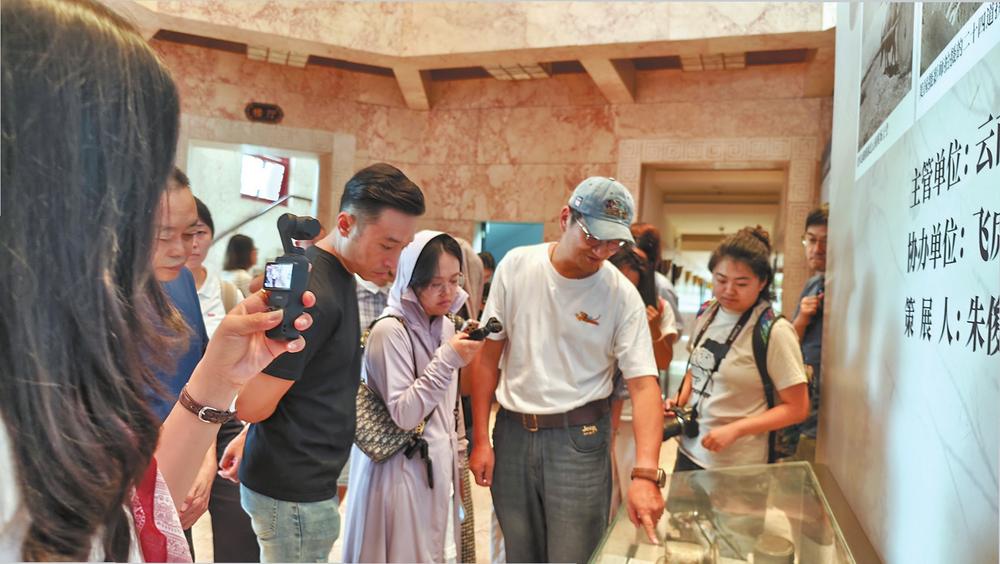

“大家不妨看看这组照片。”云南省飞虎队研究会常务副会长甘云话音刚落,中外参观者便不约而同地围拢过来,凝神聆听。照片中,飞虎队成员与中国孩童合影时绽放的笑容、美军护士在担架旁奔波的身影、美军士兵在帐篷营地集结的画面……一幕幕都引人驻足,陷入思索。“路过这里,一定要带孩子进来看看。”一位来自云南宣威的游客牵着读小学的孩子,语气坚定。她说,想让孩子从这段历史中,读懂何为家国情怀,体会守护和平的千钧重量。

“和平的本质,正是尊重与包容。”甘云望着不同肤色的参观者感慨道,“事实上,各国人民对和平的向往、对家园的守护之心,是共通的。”他提到,世界上许多国家的人民都曾为捍卫和平奋战,付出过惨痛代价。“如今的我们,更应该加倍珍视这份和平。”话音未落,掌声响起,对和平的共鸣,在空气中久久回荡。

和平不只是没有硝烟

“守护和平,我们青年能做什么?”在这场充满历史厚重感的课堂上,学员们纷纷发问。

中国传媒大学新闻学院副院长曹培鑫教授说:“和平不是光靠口号就能实现的。”他强调,唯有认清现实、超越仇恨并推动合作,才能真正走向和平。“不做流量的奴隶,而要做真相的守护者。通过报道真相讲清复杂的世界,让和平的声音更有力量。”

课堂里,云南大学刘学军教授讲述了滇越铁路和驼峰航线的故事。他认为,这些抗战时期的“生命线”不仅是运输通道,更是多国人民命运相连的见证。云南民众参与修路运粮,东南亚民众冒死支援盟军、入缅作战……“和平是并肩抵抗的勇气。”他说。

在孵化营的结营仪式上,有学员借助AI技术,让旧照中的飞虎队队员“开口说话”,他们“讲述”了战机鲨鱼造型背后的深意。此刻,AI不再只是技术工具,更成为连接历史与当下的桥梁,传递着对和平的珍视。

南方电网澜湄国际老中电力投资有限公司的老挝职员赵明艳,看着眼前的场景不禁触景生情。她分享了一张老挝琅勃拉邦夜市的照片:当地商贩将战争遗留的未爆炸的弹壳,精心改造成钥匙扣、开瓶器等日常小物件。她轻声说道,“把这些带着伤痛的碎片变成生计,既是为了铭记过往的苦难,更是想告诉世界——和平,何其珍贵。”

北京外国语大学的越南留学生阮飞龙感慨万千:“和平是独立与自主。一个国家能够牢牢掌握自己的命运,人民能够吃饱穿暖、安居乐业,这才是真正的和平。”