国家历史文化名城剑川,位于大理州北部,是茶马古道上的军事重镇,南方丝绸之路的重要节点,素有“文献名邦”“中国木雕之乡”美誉。古城以深厚的军事文化、儒家文化底蕴、独特的木雕工艺及云南省保存最为完好的明清白族民居闻名。

“剑川”作为地名,有以下几种说法:其一,化族名为地名,剑为族称或部落名号,即唐初居住于该地的施、顺诸蛮的自称,剑川即剑族居住的地方。其二,来源于境内湖泊。因境内有海尾湖古称剑川,故名。其三,因“河流如川,山形如剑”,综合山与河的特征命名。此外,还有物产说、藏语说、白语说等。

5300年前,剑湖流域就孕育了以海门口遗址为代表的大型史前聚落,是云贵高原最早的青铜时代遗址,证明滇西地区是云贵高原青铜文化和青铜冶铸技术的重要起源地之一;遗址出土的稻、粟、麦等多种农作物遗存,证明了来自黄河流域的粟作农业,其南界已经延伸到滇西地区;而稻、麦共存的现象,则为重新认识中国古代稻麦复种技术的起源时间和地点提供了重要线索;遗址不同时期的文化面貌反映了该地区史前文化的多样性和复杂性。

剑川古城为明、清时期剑川州治所,建筑格局为古城池。据《康熙剑川州志》《大明一统志》等史籍记载,剑川至少有1300多年的建城史。剑川城址几经变迁,在历史上出现过三座城池,分别是于唐代、宋代、明代修建的罗鲁城、望德城、剑川古城,均处于金华山与剑湖之间背山面湖地带,延续山环水抱、依山傍水的格局。

南诏时期(713—792),剑川第一座土城修建,史称“罗鲁城”,位于今甸南镇上登、下登村旁。据《元史·地理志》记载:剑川“县治在剑川湖西,夷云罗鲁城”。清鄂尔泰《云南通志》载:“罗鲁城,在州治南十五里,唐时有此城,即瓦窑村北。”罗鲁城是当时剑川地区的政治、经济和文化中心,也是南诏、大理和吐蕃的军事要塞。

随着军事防线逐渐北移,罗鲁城的战略地位逐渐丧失。后晋天福二年(937),通海都督段思平借助滇东地区乌蛮三十七部力量,消灭了龟缩在剑川的大义宁国王杨干贞,建立了大理国,剑川设为义督睑,筑望德城为治所,位于今金华镇向湖村(水寨)。据明景泰《寰宇通志》载:“望德城,在剑川州南,周围五百余丈,段氏时筑,今为民居。”清康熙《剑川州志》亦载:“望德城,在剑川州南三里,周围五百余丈,段氏时筑,即今水寨村。”

到了明朝,剑川的政治中心迁移到望德城以北,即现在的剑川古城。作为屯兵要塞,古城筑有完整的城防系统,行政、居住、集市、教育等配套设施齐备,在明清时期是一座格局清晰、功能完整的城市。明天顺年间,知州李文筑土城围州治,至明弘治十四年(1501)土城因地震倒塌损坏。明嘉靖二十二年(1543),鹤庆知府周集提出建议,要求扩大州治范围,修筑剑川古城。此后,经过关志极、林明辅等几届知州的努力,剑川城时建时停,直至明崇祯十六年(1643)整座城池才圆满竣工,前后经历了一百余年。

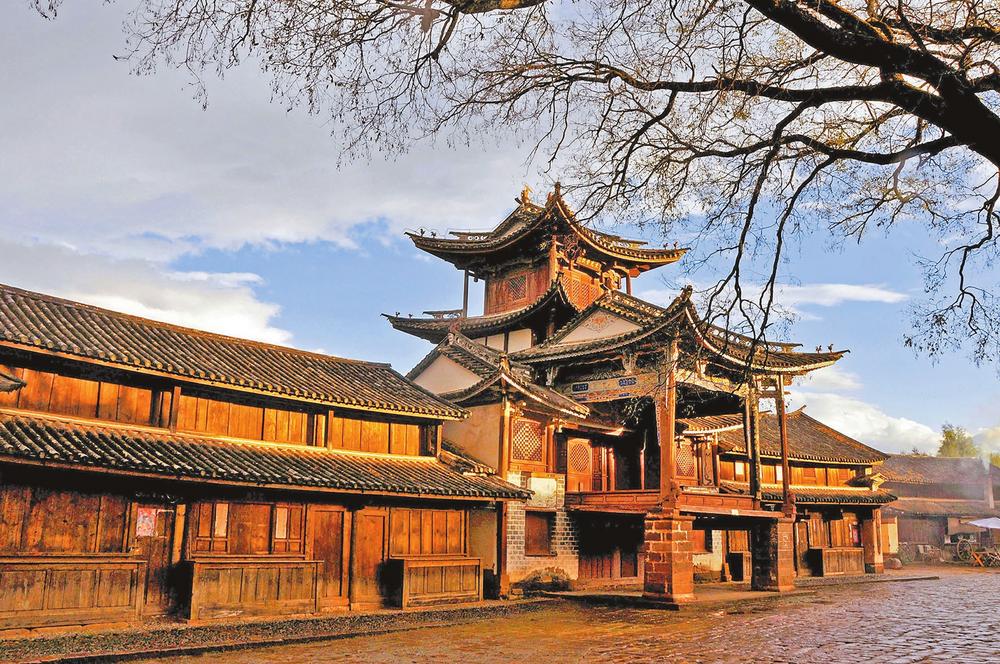

剑川古城以明代“四门三街”布局为核心,完整保留了明清时期的城市肌理与建筑风貌,其规划严格遵循明代中原城市的街巷格局,讲究“前卑后高,理之常也”,并严格实践“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”的传统观念。城内民居建筑后有依托,前有屏障,左辅右弼,含蓄转折,体现了白族人民对中原建筑文化的吸纳和对自然与人居平衡的追求,是中国西南地区现存最完整的白族传统民居聚集地之一。古城街巷网络呈棋盘状分布,兼具交通便利与防御功能,城墙、壕沟与碉楼等军事设施与民居有机结合,体现了“城防一体”的设计理念,是研究中国民居建筑和街区演变历史的宝贵遗产。

古城建筑细节处处体现白族文化精髓。一是木雕艺术,门窗、梁柱上的浮雕与透雕,题材涵盖花卉、瑞兽、历史典故,如昭忠祠门楼的“麒麟献瑞”木雕。二是瓦作工艺,虎头瓦当、卷草纹勾头等装饰,兼具实用与象征意义,彰显辟邪纳吉的民俗信仰。三是防御智慧,厚墙窄窗、高耸照壁与隐秘巷道,既适应高原气候,又强化军事防御功能。剑川古城不仅保存了建筑实体,更延续了其使用功能,90%以上的古民居仍有居民日常居住,生活场景与历史空间交织,形成“活态”文化景观。

古城建筑也处处沉淀着中原文化的文脉。据不完全统计,从明永乐二十一年(1423)起,至清光绪二十九年(1903)止,剑川登科及第有功名者累计558名,其中进士21名,举人145名,贡生392名。清道光《云南通志》曾盛赞剑川“是以人文蔚起,科甲接踵,在迤西诸郡中,足称翘楚”,古城中至今还保留有进士坊、五马坊等多个牌坊。

古城文旅资源丰富,拥有被称为“南方敦煌”的石钟山石窟、新石器时代的海门口遗址等全国重点文物保护单位,石将军造像、明代驻军营盘遗址等省级重点文物保护单位以及望德城遗址、赵将军府等州县级文物保护单位100余处。非物质文化遗产方面,石宝山歌会、剑川木雕、剑川白曲被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。其中,剑川木雕已有一千多年的历史,是中国木雕重要派别之一。根据史料记载,唐代时,剑川木匠就承担了南诏五华楼木雕构件的制作工作;宋代,曾有剑川木雕艺人进京献艺,轰动京华。清代学者张泓在其《滇南新语》中记述:“滇之七十余县及邻滇之川黔桂等省,善规矩斧凿者,随地皆剑民也。”可见当时剑川木雕木匠之众多,流传之普遍。

从明清民居的雕梁画栋、石窟艺术的深邃到木匠刀锋的细腻,剑川以开放包容的多民族交流、多元文化融合的文化特色,成为中华多元文化交融的鲜活见证。如今,这座“活着的古城”正以历史为笔、创新为墨,书写着滇西“文献名邦”的新时代文化传奇。(云南省地名档案馆供稿)