3年来,全省新增城市绿地面积近5300公顷,城市(县城)建成区绿地率达40.37%,全省建成绿美社区4730个、绿美街区853个

2024年,近400万人次旅居云南

今年上半年,全省接待游客增长10.8%,旅游总花费增长10.5%

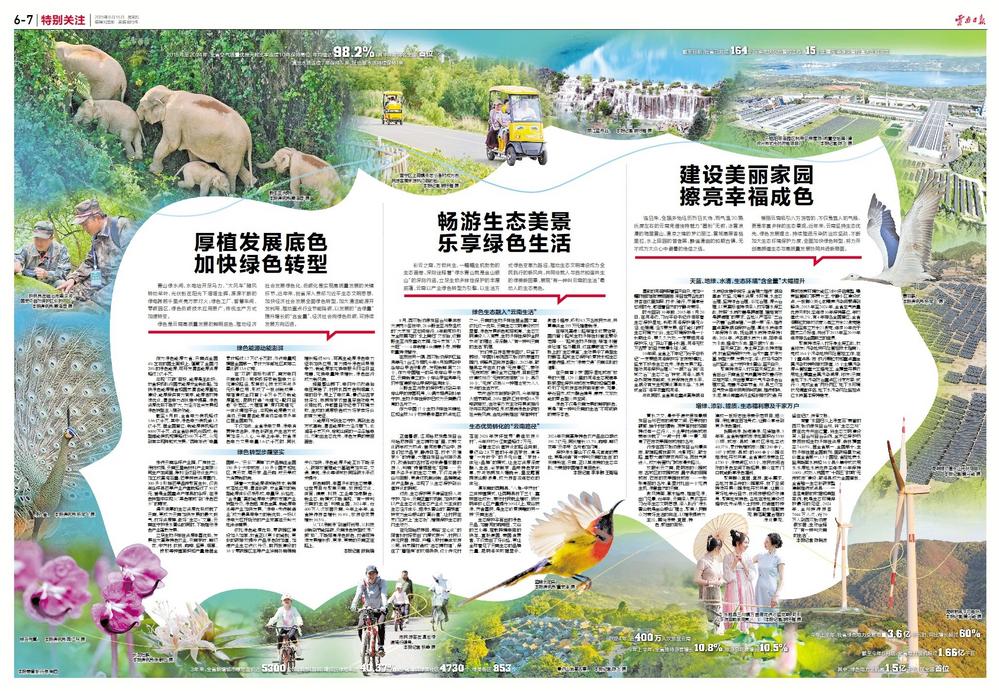

彩云之南,万物共生,一幅幅生机勃勃的生态画卷,深刻诠释着“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。立足生物多样性保护的丰厚底蕴,云南以产业绿色转型为引擎,以生活方式绿色变革为路径,推动生态文明建设成为全民践行的新风尚,共同绘就人与自然和谐共生的绿美新图景,展现“有一种叫云南的生活”最动人的生态亮色。

绿色生态融入“云南生活”

8月,西双版纳傣族自治州景洪市大渡岗乡密林中,28头野生亚洲象组成的“大家族”正悠闲穿行。4年前那场引发全球围观的“北上南归”之旅后,这群野生亚洲象重返家园,如今家族“人丁兴旺”——4年新增4头健康小象,种群数量持续攀升。

在雨林另一隅,西双版纳保护区监测单元5台红外相机今年6月拍摄到中华穿山甲活动影像,发现新鲜洞穴23个。作为中国唯一的马来穿山甲分布区,云南新建立的6个穿山甲监测单元初步搭建起穿山甲保护监测体系。

从野生亚洲象的保护繁衍到马来穿山甲的惊喜现身,从偶然相遇到科学守护,生物多样性保护已成为云南最闪亮的名片之一。

作为中国17个生物多样性关键地区和全球34个物种最丰富的热点地区之一,云南的生物多样性居全国之首。依托这一优势,云南生态文明建设成效显著,绿色发展底色越擦越亮,“生态文明建设人人有责、生物多样性保护全民参与”的理念,深深融入“有一种叫云南的生活”肌理。

“我们号召游客带走回忆,只留下脚印。”中国科学院西双版纳热带植物园内,讲解员正向游客倡议。2023年,勐腊县率先在此打造“无废景区”,带动“无废城市”建设全方位推进。目前已累计建成州级“无废城市细胞”18个、县级10个,“无废”逐渐从一种理念变为人人参与的生活方式。

节庆活动亦刮起低碳风。今年楚雄火把节期间,2054亩碳汇林中和0.6万吨碳排放,活动承办方主动开展减排行动并实现碳中和,形成崇尚绿色低碳的社会新风尚。当地创新推出“楚雄种树”微信小程序,吸引9.3万名市民参与,共募集资金355万元播撒新绿。

在楚姚高速公路楚雄北收费站旁,国内首个路域生物多样性科普主题示范园——“路域生物多样性(楚雄)科普体验馆”格外醒目。这座镶嵌在交通动脉上的“生态课堂”,生动展示了典型生物群落、路域生态保护修复技术和生态演替进程,成为“绿美交通”云南实践的缩影。

在云南首个获“国际湿地城市”称号的大理,129公里的洱海生态廊道串联起湿地保护与城市发展的和谐图景,吸引了无数游客市民前来散步、观景、亲近自然,成为融合健身、康养、文旅功能的复合型公共空间。

绿色不仅是云南发展的鲜明底色,更是“有一种叫云南的生活”不可或缺的美好本色。

生态优势转化的“云南路径”

正值暑假,红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田“生态博物馆”里,农耕文化研学成为热点;普洱市景迈山中,游客们悠然品茶、静待日落,打卡“云端茶乡”的诗意;大理白族自治州祥云县内,改造后的古村落迎来避暑旅居的游人,叫响“诗意栖居地”招牌……云南多姿多彩的生态之美,不仅流淌于山川田野,更通过机制创新、品牌赋能与产业融合,实现了从生态保护到价值转化的跨越。

过去,生态保护更多停留在投入与守护,如今,云南正重构机制,加快构建以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系,把绿水青山的“高颜值”转变为金山银山的“高价值”,让村民在家门口吃上“生态饭”,增强保护生态的内生动力。

在元阳哈尼梯田,濒临“空心化”的阿者科村探索出“内源式振兴”,村民以传统民居、梯田、户籍入股村集体旅游公司,将家园打造成“活态博物馆”,保住了“蘑菇房”的炊烟袅袅。这个传统村落在2024年获评世界“最佳旅游乡村”,今年户均分红有望超过2万元。

沿着生态价值转化的路径向前,景迈山2.8万亩的千年古茶林,演绎着“一片叶子”的多元价值。“茶林+体验+品牌”的模式,让生态资源深度融入生活,采茶制茶、品味特色茶叶宴,参与布朗族火塘晚会,星空露营拥抱山野浪漫,成为游客流连忘返的体验。

滇东南的西畴县,“八角+中药材”立体种植模式,让西畴县林下三七、重楼茁壮成长,带动村民就业增收,预计明年核心区产量提升30%以上。荒山披绿,药香富民,是生态修复馈赠的另一种“云南生活”。

生态保护孕育出的绿色云品,如普洱的咖啡豆、文山的三七等,搭载跨境电商的快车,直抵德国、美国消费者,不仅卖出了好价格,更让全球看见了云南生态的品牌力量。昆明海关数据显示,2024年云南高原特色农产品出口额达191.7亿元、同比增长13.7%,咖啡、鲜切花等“云字号”名片愈加闪亮。

保护绿水青山不仅是沉甸甸的责任,更是创造“有一种叫云南的生活”的关键所在。云南,正以其独特的生态实践,为美丽中国增添亮丽色彩。

本报记者 李承韩 王璐瑶