2015年至2024年,全省空气质量优良天数比率连续10年保持高位,年均值达98.2%,其中4年排名全国首位

滇池水质连续7年保持Ⅳ类,抚仙湖水质持续保持I类

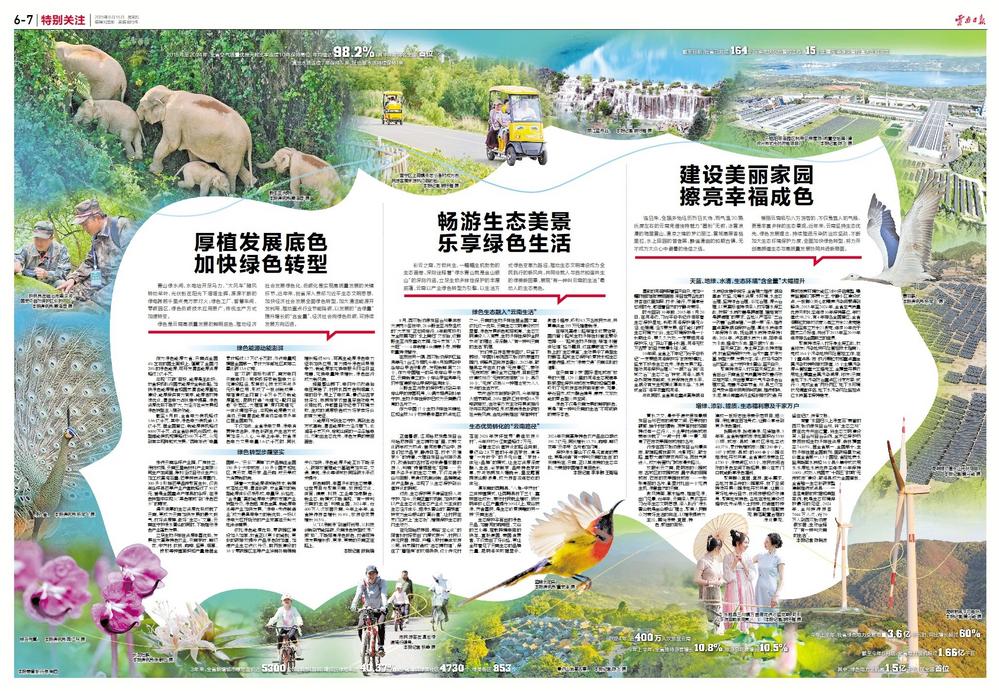

青山绿水间,水电站开足马力,“大风车”随风转动桨叶,光伏板在阳光下熠熠生辉,源源不断的绿电跨越千里点亮万家灯火;绿色工厂、智慧车间、零碳园区,绿色低碳技术应用更广,传统生产方式加速转变。

绿色是云南高质量发展的鲜明底色,推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。近年来,我省深入贯彻习近平生态文明思想,加快经济社会发展全面绿色转型,加大清洁能源开发利用,推动重点行业节能降碳,以发展的“含绿量”提升增长的“含金量”,经济社会向绿色低碳、可持续发展方向迈进。

绿色能源动能澎湃

作为绿色能源大省,云南占全国4%左右的国土面积上,蕴藏了全国约20%的绿色能源,可开发清洁能源资源超过2亿千瓦。

实现“双碳”目标,能源是主战场。我省积极践行国家能源安全新战略,加快绿色能源强省和国家清洁能源基地建设,能源保供有力有序,能源结构持续优化,清洁电力占比稳步提高,绿色资源优势不断扩大,为经济社会发展和绿色转型注入强劲动能。

截至6月底,全省电力装机超过1.66亿千瓦,其中,绿色电力装机逾1.5亿千瓦、居全国首位;新能源装机超过6000万千瓦、占全省总装机近四成;新型储能装机规模超过500万千瓦,从无到有实现跨越式发展;“西电东送”电量累计超过1.7万亿千瓦时、外送电量规模居全国第一,累计为东部地区减排二氧化碳13.6亿吨。

在“双碳”目标引领下,南方电网云南电网公司积极探索新型电力系统建设路径,聚焦核心技术攻关与多元场景应用,形成了一批创新成果:楚雄建成全网首个千万千瓦级新能源基地,昆明打造“光储充+配网自愈”示范区,大理搭建“源网荷储充”一体化调控平台,实现新能源最大化消纳,云南清洁能源消纳率连续多年位居全国前列。

不仅如此,全省绿电交易、绿电消费持续活跃,绿色低碳生产生活方式更加深入人心。今年上半年,我省绿色电力交易电量3.6亿千瓦时、同比增长超过60%,可再生能源绿色电力证书加快应用,有力提升绿色贸易竞争力;新能源车充换电服务网络日益完善,充换电量持续增长,绿色出行成为新风尚。

梅里雪山脚下,电网升级改造后电压更稳了,村民扎西家告别烟熏火燎的日子,用上了电炊具;景迈山古茶林深处,布朗族茶农岩温罕启动电气化揉捻机,传感器自动记录下环境参数,生成的溯源报告成为好茶卖好价的有力凭证。

从能源开发到生态守护,再到生活方式革新,清洁能源助力经济腾飞,也润泽千家万户,穿越山间的一条条输电线,勾勒出生态优先、绿色发展的美丽画卷。

绿色转型步履坚实

走进云南华坪产业园,厂房林立、绿树成荫,云南五星新材料产业有限公司生产车间里,原料经过自动化生产线加工成高纯石墨;芒果种质资源圃内,300多个珍稀芒果品种繁育生长,仅去年华坪县芒果产业产值就超过了30亿元。曾是全国重点产煤县的华坪,在绿色转型中实现从“黑色煤城”到“绿色芒乡”的蝶变。

得天独厚的生态资源优势成就了云南,更成为云南加快发展的最大底气。打好资源牌,做好“生态+”文章,云南在守护绿水青山的同时,不断推动绿色产业蓬勃发展。

立足生物多样性资源丰富优势,发展壮大高原特色农业,云南茶叶、鲜切花、中药材、核桃、咖啡、坚果、烟草、橡胶等种植面积和产量稳居全国第一,“云系”“滇牌”农产品销往全国150多个大中城市、110多个国家和地区,赏云花、喝云茶、品云咖、吃云果成为消费新时尚。

随着一大批能源领域新技术、新模式落地应用,清洁低碳、安全高效的新型能源体系逐渐形成,电量足、价格优、“含绿量”高的能源电力硬核支撑产业转型升级,绿色铝、有色金属、新能源电池等产业加快发展,“绿电+先进制造业”成为最具竞争力的新优势,一场以绿电为杠杆撬动的产业变革在云岭大地徐徐铺展。

依托绿色能源优势,零碳园区建设如火如荼,我省正以更少的能耗、更低的碳排放提升产品绿色附加值,加速产业生态迭代升级。前两批建设的10个零碳园区主导产业延链补链强链步伐加快,绿色能源多能互补不断深入,碳排放管理能力基础更加夯实,交通、建筑、绿化等领域协同降碳水平逐步提升。

底色鲜明、丰富多彩的生态美景,让世界目光聚焦云南。旅游和文化、体育、健康、科技、工业等加速融合,新业态、新模式不断涌现,“有一种叫云南的生活”叫响全国。2024年,近400万人次旅居云南;今年上半年,全省接待游客增长10.8%,旅游总花费增长10.5%。

从“以绿制绿”到循环利用,从科技创新到节能降碳,云南绿色转型成“形”起“势”。不断擦亮绿色底色,打造可持续发展增长极,更绿、更美的云南正在路上。

本报记者 段晓瑞