曹芮

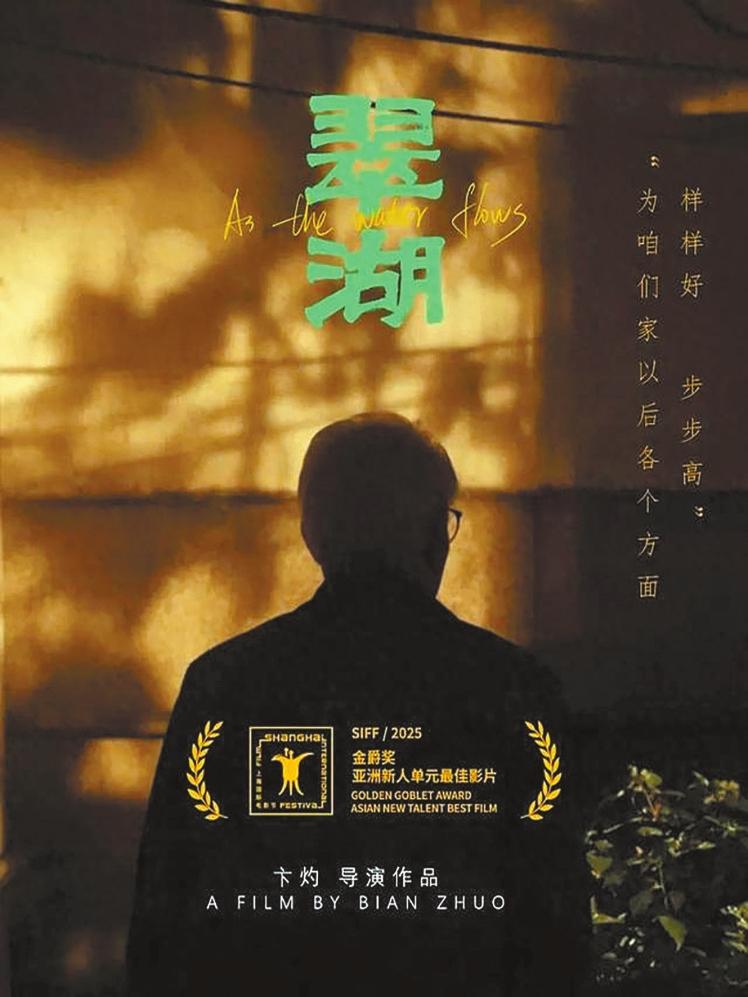

汪曾祺先生说:“翠湖是一片湖,同时也是一条路。”最近,这片湖真真切切地容纳了昆明的雨,这条路也通过电影《翠湖》将人间至情抵达千家万户。这部云南本土电影《翠湖》在第27届上海国际电影节上,获得了金爵奖亚洲新人单元最佳影片奖的殊荣。镜头里闪烁着那些触动我们心灵深处的情感,柔软的记忆摇曳生辉地落在翠湖的湖面,随着一层层涟漪在声音和色彩交织下荡漾开去,将昆明人的生活图景浓缩在充满爱意的镜像世界之中。

记忆呈现的情感之真

编剧、导演卞灼(王籽璇)巧妙地将记忆作为情感表达的载体,通过细腻的镜头语言,将人物群像的过去与现在交织在一起,形成了一种独特的叙事节奏。影片中记忆贯穿着三代人,哪怕是幸福的旧时光也有淡淡的忧伤,观众在跟随三代人穿梭于时空之间时,也仿佛亲身经历了那些刻骨铭心的瞬间,感受到了记忆背后那份难以言喻的情感重量。

第一代人的记忆主要聚焦于爷爷树文和爷爷晚年的女性挚友老吴两人的视角。影片将故事定格在奶奶元勤去世一年后的时间里。爷爷对亡妻元勤的记忆主要是“睹物思人”,奶奶元勤的周年忌在大女儿淑娟家度过,结束后爷爷回到卧室看到她穿过的旧衣物,说出的那句“元勤的离开,仿佛带走了我的半边身子”足以见证思念之情;爷爷树文有一次回到翠湖边的老宅打扫卫生,看到大女儿淑贞翻出元勤送给他的口琴上“元勤赠”几个字,红润的眼眶映射出无以言说的记忆,那是年轻时爱情的模样;爷爷树文在老宅生病了,半夜里仿佛听见元勤的呼唤声突然惊醒,他走进庭院看着月光下舞动的树影,久久伫立的不仅是爷爷树文的身影,更多的是对那份相濡以沫的亲情“回来了”的想象。老吴也是丧偶,她和树文彼此心照不宣的相处。她依靠在桥边述说着年轻时早就认识树文的全过程,那是一些尘封多年的美好且纯粹的情感。

第二代人的记忆主要来源于大女儿淑贞、二女儿淑娟、三女儿淑林三姊妹。影片中最触人心弦的莫过于她们三姊妹同时在楼梯间一同浇灌花草时用地道的昆明方言述说的儿时往事——姊妹之间的争吵,一起诓骗大人的小把戏等等。时隔多年,她们的姊妹之情在此刻的欢声笑语中被血缘这一根纽带紧紧地攥在一起。

第三代人的记忆则通过淑贞的女儿晓倩、淑娟的儿子子龙、淑林的儿子宇硕的视角进行呈现。晓倩大学毕业后在餐厅当服务员,影片中她辞职后在家与父母吵架中说出了她的记忆。她看到的是自己的母亲淑贞一直在大家庭中委曲求全,父亲永远是对母亲言听计从的懦弱者,三姨妈一家是富亲戚看不起穷亲戚。当然,她的记忆也有美好的存在,就是在翠湖老宅的快乐时光。这是青春期敏感的少女情感的表达。子龙作为最小的孩子还在上学,他的记忆中只有爸爸妈妈疼爱自己的样子和在翠湖老宅快乐的童年时光。这是新一代最为真切的感受。宇硕家境优渥,留学归来却被迫活成成熟的小大人,记忆中他只是父母眼中争名夺利的工具人,他开始反思叛逆,或许这也是很多当代青年寻找自我价值的挣扎过程。

从电影《翠湖》三代人的记忆中可以窥见的是一个平凡家庭最为真实的情感呈现,影片并没有过多的渲染与夸张,而是以一种近乎白描的方式,将人物内心的喜怒哀乐展现得淋漓尽致。让观众在观影过程中产生了强烈的共鸣,仿佛看到了自己内心深处那份最纯粹、最真实的情感。

声音传达的人性之善

电影作为一种视听艺术,其声音元素在塑造人物情感、增强观众体验方面起着至关重要的作用。作为云南本土电影的《翠湖》更是将带有昆明特色的音乐之声、自然之声和生活之声作为隐喻符号巧妙地穿插在影片之中。虽然导演卞灼说《翠湖》是根据自己爷爷的日记改编而成,但是需要肯定的是它不是一部纪录片而是表达人类情感的故事片,通过镜头无限延展着人性中最为柔软的存在。

影片中的音乐之声恰到好处地烘托着人性的光辉。爷爷树文和牌友们在翠湖打麻将,接到青年时期的好朋友、云南大学的同学启庚和他爱人要来昆明拜访自己和元勤的电话,他哽咽地说:“元勤,她走了!”镜头切换到翠湖荷花旁的一位老爷爷拉小提琴的场景,爷爷树文那份对亡妻元勤阴阳两隔和对久别重逢的好友即将到来的悲喜心境也随着小提琴声随风扬起。翠湖里随处可见这些民间艺术家,他们记录见证着人们的悲欢离合。在翠湖宾馆大厅里,在启庚的坚持下,他弹吉他,树文吹口琴,二人合奏了一曲,似乎梦回50年前。爷爷树文说就是在这表演的时候遇到的元勤,也是在这里遇到的启庚。影片中口琴声和吉他声交织的华美乐章,是树文对已故亡妻的思念,也是启庚对爱人患有癌症也即将离世的送别,大抵也缅怀着那份纯粹的同窗之情。

影片中的自然之声主要有爷爷树文和元勤在翠湖依偎在栏杆处所听到的竹林哗哗的风声,低沉婉转的声音带有明显的落寞。主创人员说那是区别于其他湖面的声音,特意在翠湖收音制作完成的。还有爷爷树文和挚友老吴在翠湖堤坝旁听见的海鸥叫声,那是来自西伯利亚的浪漫。影片末尾,来年春天众人一同上山扫墓,长镜头直接给到俯瞰滇池的画面,不同于翠湖的水声,滇池的水声多了一份更为宽阔的情怀。

影片中的生活之声主要着力于细微处。翠湖旁的老宅是三代人都生活过的地方,家中的铁门和木门门把手见证了几代人的生活气息。还有街道飘过的“小锅米线”叫卖声传达着特色文化的市井生活。子龙和宇硕因为家境悬殊平时少有往来,但是在爷爷树文的老宅一起打地铺却很自在,他们一起洗脚时脚盆传来滴答滴答的水声,通过水滴的万花筒可以看见属于孩子们这一辈中最为纯真的感情。

色彩流露的生命之美

电影中的色彩是一种“视觉语言”,包含着深厚的美学意蕴,符合审美受众的情感和思维逻辑,能带给观众强烈的美感和共鸣。《翠湖》主要运用了黑白色、红色和绿色,通过对比和隐喻的镜头刻画渗透出强烈的生命力。值得注意的是,影片中的色彩运用并非孤立存在,而是与情节、人物、情感等要素紧密结合在一起,共同构成了一个完整而和谐的艺术整体。

作为一部彩色电影,却穿插运用到了高饱和度的黑白调,《翠湖》正是以这种极简主义的手法,诠释了已经离世奶奶元勤视角下的所见所闻。以“亡魂”的视角进行平行拍摄这是难能可贵的创作。奶奶元勤看到的黑白世界与现实世界的彩色形成对比,让观众对影片的视角转换一目了然。黑白色给人一种压抑的感受,但是奶奶好似从未离开这个家庭,黑白与彩色转换之间流露出生命的真谛,人的生命只要有人记得就不算死亡。

电影中的红色可以象征爱与希望。影片开头爷爷树文穿着的深红色毛衣,是奶奶元勤年轻时候送的,哪怕破洞也没有舍得丢弃;后来,爷爷树文的挚友老吴也送他一件红色毛衣;再后来,小女儿淑林也从国外买回来一件红色毛衣给他。穿在爷爷树文身上的红色毛衣见证着夫妻情、友情和父女之情,这些生命中难能可贵的美好被红色给予了生命力。影片出现的翠湖都是绿色基调,俨然产生一种“意在言外,境生象外”的救赎与自由的美。翠湖是三代人生存的家园,更是生命根性的力量。

电影《翠湖》是一部充满艺术魅力与情感深度的佳作,掷地有声地将人世间的爱情、友情、亲情融会贯通地呈现到荧幕之上,让观众通过《翠湖》的镜像世界去镜鉴众生的情感世界。