本报记者 张雁群 王琼梅

沉睡滇池之畔两千余年的“滇国相印”封泥,近日在云南省博物馆首度与1956年出土的“滇王之印”金印(仿制品)同台辉映,成为考古界与公众瞩目的焦点。这一跨越时空的相遇,连同大量首次集中亮相的简牍等珍贵遗存,共同勾勒出古滇国从文明璀璨绽放,到逐步融入汉朝统一行政体系,最终成为其下辖“益州郡”的完整历程,为揭开古滇国消失之谜、实证中央王朝对西南边疆的早期治理提供了关键物证。

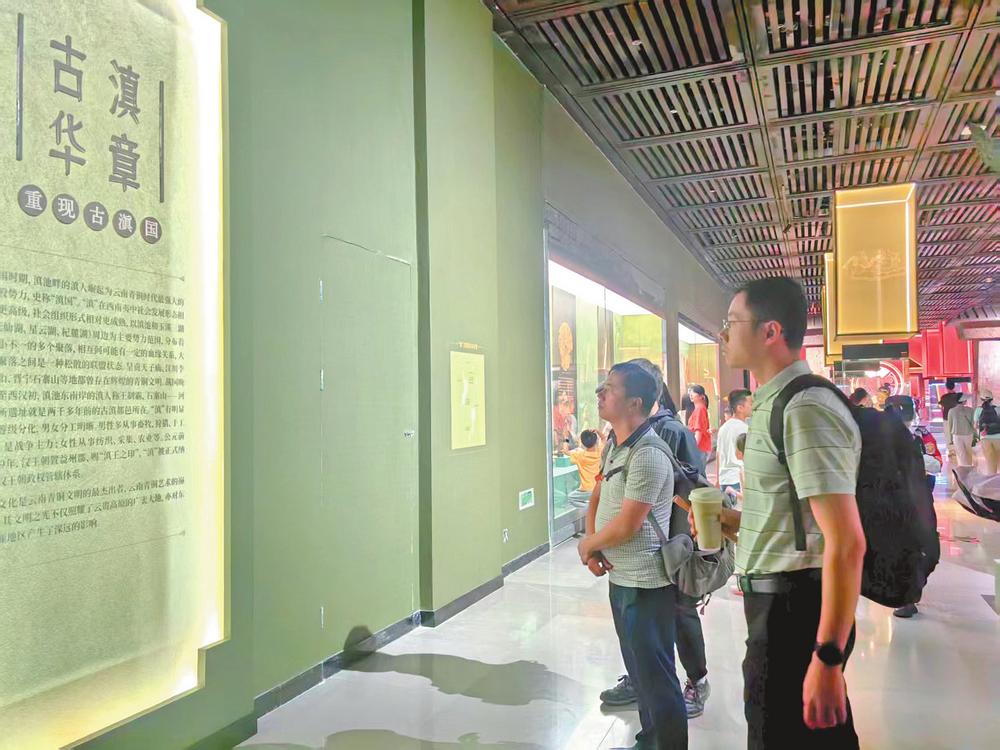

这些珍贵文物源自“2024年度全国十大考古新发现”之一的河泊所遗址。该遗址位于昆明市晋宁区上蒜镇河泊所村附近,是商周至汉晋时期云南规模最大、文化内涵最丰富的大型中心聚落遗址。2025年7月15日至10月19日,云南省博物馆、云南省文物考古研究所共同推出以“从西南夷到益州郡——战国秦汉时期的云南”为主题的原创展览,首次系统呈现河泊所遗址的考古成果,揭开西南边疆融入中华文明进程的壮阔篇章。

首次亮相:边疆史的“地下档案”

“滇国相印”封泥与“滇王之印”金印(仿制品)的相遇,意义非凡。

云南省文物考古研究所研究馆员、河泊所遗址发掘项目负责人蒋志龙介绍,“滇国相印”封泥应为古滇国丞相所用官印的印痕,其“滇”字、“印”字的篆书风格与“滇王之印”高度一致,均属西汉通用字体。这不仅证明益州郡设立后,汉王朝认可的“滇国”实体存在,更清晰地揭示了中央的治理策略——“滇王”由朝廷封赐,象征地方权威;“滇相”则由中央直接任命,行使实质管理权,展现了汉王朝“郡国并行”制度下对西南边疆的智慧经略。

河泊所遗址累计出土官印、封泥600余枚。其中,“益州太守章”“建伶令印”等覆盖了汉代益州郡所辖24县中的20个地名,如同一张详尽的行政地图,清晰勾勒出中央王朝在西南边疆建立的完整郡县治理网络。

与官印、封泥同样具有划时代意义的,是遗址出土的5万余枚简牍。其中一枚写有“滇池以亭行”的木简(意为文书经驿亭递送至滇池县),揭示了汉代在益州郡建立了与中原内地相同的邮驿系统。在1.4万余枚文字清晰的简牍中,包含了官方文书、司法记录、户籍名册、私人书信乃至《论语》典籍等内容。这些沉睡两千年的文字档案,为研究汉代益州郡的政治运作、经济生活、社会结构和文化面貌提供了前所未有的第一手资料。

遗址还出土了大量建筑构件,如云纹瓦当、卷云纹瓦当及带有吉祥语的“长乐”文字瓦当。尤为重要的是带有“益州”二字的云纹瓦当。蒋志龙指出,此类带有明确郡级名称标识的建筑构件,在当时通常仅用于官署建筑,为最终确认河泊所遗址即为汉代益州郡的郡治所在地提供了关键实证。大型简瓦、板瓦的发现也印证了此地曾存在高等级建筑群。

匠心坚守:淤泥中唤醒千年文明

河泊所遗址文物的重现,凝聚着考古工作者数十年如一日的坚守与细致入微的匠心。

“河泊所遗址面积达12平方公里,核心区约3平方公里,全面了解谈何容易。”蒋志龙感慨。发掘面临的最大挑战是遗址长期被滇池水系浸泡,水文环境复杂。考古队创新采用“降水槽”技术,即在探方周边挖掘沟槽持续抽水,艰难地降低地下水位,使发掘面相对干燥。即便如此,土壤仍饱含水分,部分区域泥泞不堪。

为确保不遗漏任何微小文物,尤其是脆弱的简牍和封泥,考古队员常常需要徒手在淤泥中细心筛查。“初期缺乏经验,不敢使用金属工具,完全依靠戴着手套的双手,一点点地清洗泥土。”蒋志龙回忆。正是这种近乎苛刻的精细操作,让写有墨书的简牍和珍贵的封泥得以重见天日。

文物出土后的修复工作同样充满挑战。一件沉睡水底两千年的木质古滇井栏,虽结构完整,但因长期浸泡而异常酥脆,修复团队耗时一年有余才完成脱水加固。考古人员还运用精细的浮选法,从泥土中成功分离出碳化的粮食颗粒,在显微镜下辨识出具体种类,从而复原古滇人的农耕生活图景。展厅中精美的青铜贮贝器,在出土时往往只是大块的碎片,修复师们耗费心血拼接与修复,才得以再现昔日光彩。

探秘古滇:意外收获与未解之谜

河泊所遗址的发掘,也是一个探秘与解谜的过程。2014年,经国家文物局批准,以寻找古滇国聚落和都城为目标的石寨山大遗址考古工作正式启动。蒋志龙坦言,最初并未预料到河泊所遗址的“双重身份”。“我们原以为这只是古滇人重要的生活聚落之一。经过10余年持续不断的田野考古工作,最终确认这里就是古滇国的都邑所在地。”蒋志龙说。

更令人惊喜的是,在追寻古滇都城的过程中,考古队意外地发现了大量确凿证据,指向这里同时也是汉代益州郡的郡治所在。“这是发掘过程中的重大意外收获。”蒋志龙认为,“此前关于益州郡的具体位置,仅见于史书记载,始终缺乏考古实物的铁证。”益州郡的设立,标志着西南边陲正式纳入中央王朝的行政版图,具有里程碑意义。

“滇国相印”封泥的出土本身也充满意外。它并非在发掘现场直接获得,而是在对土壤样本进行后期精细清洗时才被发现。“辨认出‘滇国相印’字样的那一刻,我非常震惊……”回忆当时的情景,蒋志龙仍难掩激动,“因为史书中对此职位没有任何明确记载。”这枚小小的封泥,填补了重要的历史空白,以实物形式确证了西汉初期中央政府通过设置“滇相”这一关键职位,实现对滇国有效统治的政治智慧。

在博物馆展厅,观众们在“滇池以亭行”简牍前驻足观看,仿佛看到一条穿越时空的驿道,连接起西南夷的“星汉灿烂”与益州郡的“万里同风”。河泊所遗址出土的5万余枚简牍,不仅是汉代在西南边疆推行郡县制的庞大档案库,更是中华文明早期“多元一体”格局在西南地区形成与发展的生动见证。

目前,石寨山国家考古遗址公园的建设正在积极推进中。规划包括遗址博物馆、标本库房、滇王墓群展示区、考古工作站、汉代益州郡展示区及文化体验村落等。云南省相关部门计划充分依托深厚的滇文化资源,打造集考古发掘研究、文物展示、学术研习、文创开发与休闲旅游于一体的古滇文化IP。此举旨在彰显滇文化在中华文明多元一体格局及统一的多民族国家形成进程中的独特地位与贡献,致力于将这里建设成为云南面向南亚东南亚的文化保护传承与人文交流中心。

“考古是连接古今的桥梁,贵在久久为功。”蒋志龙说,“当前我们正专注于持续的发掘、精心的保护与深度的解读——努力辨读简牍上跨越千年的墨迹,追问那些尚未解答的历史之谜,这不仅需要严谨的专业精神,更承载着为民族解码文明基因、为未来守护历史根脉的崇高使命。”

河泊所的考古征程仍在延续,那些沉睡于滇池之滨地下的未解之谜正静静等待着今人与后来者持续不懈的叩问与探寻。