许文舟

一

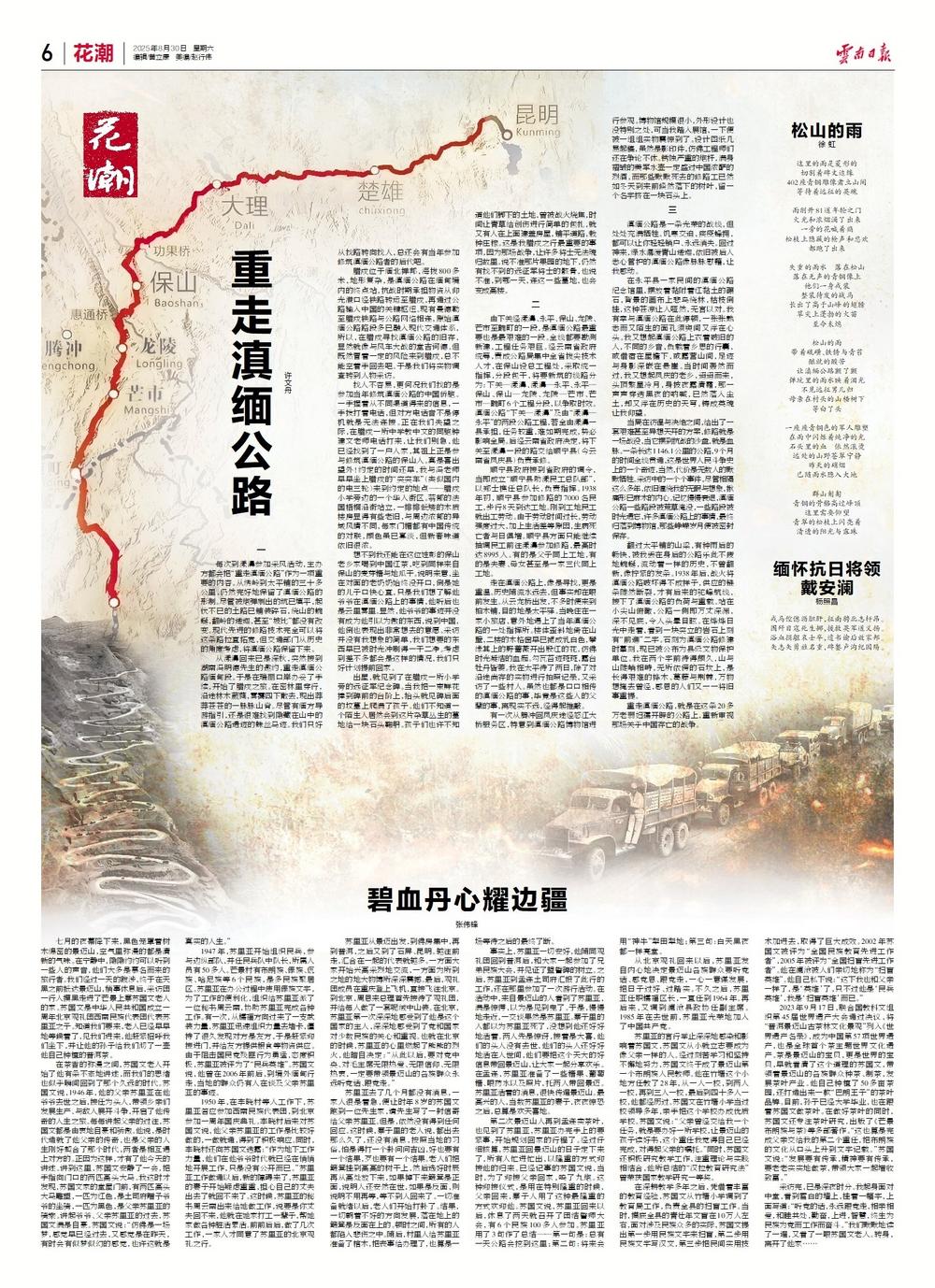

每次到漾濞参加采风活动,主办方都会把“重走滇缅公路”作为一项重要的内容。从绣岭到太平铺的三十多公里,仍然完好地保留了滇缅公路的形制。尽管被炮弹剜出的坑已填平,起伏不已的土路已铺装碎石,绕山的蜿蜒,翻岭的逶迤,甚至“坡比”都没有改变。现代先进的修路技术完全可以将这条路拉直拓宽,但交通部门从历史的角度考虑,将滇缅公路保留下来。

从漾濞回来已是深秋,突然接到湖南冯明德先生的邀约,重走滇缅公路缅甸段。于是在瑞丽口岸办妥了手续,开始了腊戍之旅。在密林里穿行,沿途林木葳蕤,雾霭四下散去,现出莽莽苍苍的一脉脉山脊。尽管有缅方导游指引,还是很难找到隐藏在山中的滇缅公路遗迹的蛛丝马迹。我们只好从找路转向找人,总还会有当年参加修筑滇缅公路者的后代吧。

腊戍位于缅北掸邦,海拔800多米,地形复杂,是滇缅公路在缅甸境内的终点站,抗战时期承担物资从仰光港口经铁路转运至腊戍,再通过公路输入中国的关键枢纽。现有曼德勒至腊戍铁路与公路网络相连,原始滇缅公路路段多已融入现代交通体系,所以,在腊戍寻找滇缅公路的旧存,显然就像与风车大战的堂吉诃德。但既然冒着一定的风险来到腊戍,总不能空着手回去吧。于是我们将实物调查转到人物采访。

找人不容易,更何况我们找的是参加当年修筑滇缅公路的中国侨胞。一手握着从不同渠道得来的信息,一手拨打着电话,但对方电话音不是停机就是无法连接。正在我们失望之际,在腊戍一所中学教中文的同胞钟建文老师电话打来,让我们别急,他已经找到了一户人家,其祖上正是参与修筑滇缅公路的保山人。真是喜出望外!约定的时间还早,我与冯老师早早坐上腊戍的“突突车”(类似国内的电三轮)来到约定的地点——腊戍小学旁边的一个华人街区。蓊郁的法国梧桐沿街站立,一排排低矮的木质楼房显得有些老旧,与周边浓郁的异域风情不同,每家门楣都有中国传统的对联,颜色虽已寡淡,但新春味道依旧很浓。

想不到我还能在这位姓彭的保山老乡家喝到中国红茶,吃到同样来自保山的麦芽糖与地瓜干。说明来意,坐在对面的老奶奶始终没开口,倒是她的儿子口快心直,只是我们想了解他爷爷在滇缅公路上的事情,他听后也是云里雾里。显然,他爷爷的事迹并没有成为他引以为傲的东西,说到中国,他倒也表现出非常想去的意愿。采访并没有我想象的简单,我们想要的东西早已被时光冲刷得一干二净。考虑到差不多都会是这样的情况,我们只好计划提前回家。

出屋,就见到了在腊戍一所小学旁的远征军纪念碑。当我把一束鲜花捧到碑前的台阶上,抬头就见碑后面的坟墓上爬满了孩子。他们不知道一个陌生人居然会到这片杂草丛生的墓地给一块石头鞠躬。孩子们也许不知道他们脚下的土地,曾被战火烧焦,时间让青草给创伤进行简单的包扎,就又有人在上面建盖房屋,铺平道路,栽种庄稼。这是我腊戍之行最重要的事项,因为那场战争,让许多将士无法魂归故里。说不准那片果园的地下,仍然有找不到的远征军将士的骸骨,也说不准,到哪一天,连这一些墓地,也会变成高楼。

二

由下关经漾濞、永平、保山、龙陵、芒市至畹町的一段,是滇缅公路最重要也是最艰难的一段。全线都要勘测新建,工程任务艰巨。经云南省政府统筹,责成公路局集中全省拔尖技术人才,在保山设总工程处,采取统一指挥,分段包干,将要新筑的线路分为:下关—漾濞、漾濞—永平、永平—保山、保山—龙陵、龙陵—芒市、芒市—畹町6个工程分段,以争取时效。滇缅公路“下关—漾濞”及由“漾濞—永平”的两段公路工程,若全由漾濞一县承担,任务较重,难如期完成,势必影响全局。后经云南省政府决定,将下关至漾濞一段的路交给顺宁县(今云南省凤庆县)负责承修。

顺宁县政府接到省政府的调令,当即成立“顺宁县助漾民工总队部”,以郑士樵任总队长,负责指挥。1938年初,顺宁县参加修路的7000名民工,步行8天到达工地。刚到工地民工就出工劳动。由于劳动时间过长,劳动强度过大,加上生活差等原因,生病死亡者与日俱增。顺宁县方面只能继续抽调民工前往漾濞参加修路,最高时达8995人。有的是父子同上工地,有的是夫妻、母女甚至是一家三代同上工地。

走在滇缅公路上,像是寻找,更是重温。历史随流水远去,但事实却在眼前发生。从云龙桥出发,不多时便来到柏木铺,目的地是太平驿。当晚住在一家小旅店,意外地遇上了当年滇缅公路的一处指挥所。楼体歪斜地倚在山壁,二楼的木格窗早已褪成乳白色,攀缘其上的野蔷薇开出殷红的花,仿佛时光凝结的血痂。勾瓦苔迹斑斑,露台牡丹皆萎。我在太平待了两日,除了对沿途尚存的实物进行拍照记录,又采访了一些村人。虽然也都是口口相传的滇缅公路的事,毕竟是这些人的父辈的事,离现实不远,经得起推敲。

有一次从腾冲回凤庆途经怒江大桥服务区,特意到滇缅公路博物馆进行参观。博物馆规模很小,外形设计也没特别之处,可当我踏入展馆,一下便被一组组实物震惊到了。设计图纸几易起稿,虽然是影印件,仿佛工程师们还在争论不休。锈蚀严重的炮杆,满身褶皱的美军水壶一定盛过中国浓酽的烈酒,而那些默默死去的修路工已然如冬天到来前倏然落下的树叶,留一个名字挤在一块石头上。

三

滇缅公路是一条光荣的战线,但处处充满牺牲。饥寒交迫,疾疫蜂拥,都可以让你轻轻销户、永远消失。回过神来,绿水潺湲青山逶迤,依旧被后人悉心管护的滇缅公路像脉脉慰藉,让我感动。

在永平县一家民间的滇缅公路纪念馆里,摆放着黏附着红黏土的碾石,背景的画布上悲鸟绕林,枯枝倒挂,这种苍凉让人哑然,无言以对。我有幸与滇缅公路在此停顿,一张张熟悉而又陌生的面孔须臾间又浮在心头。我又想起滇缅公路上衣着破旧的人,不同的乡音,负载着乡思的行囊,或借宿在屋檐下,或露营山间,足迹与身影深嵌在悬崖。当时间轰然而过,我又想起凤庆的老乡,迢迢而来,头顶繁星冷月,身披夜露清霜,那一声声穿透黑夜的呐喊,已然落入尘土,却又浮在历史的天穹,铸成英魂让我仰望。

当局在彷徨与决绝之间,给出了一套艰难甚至异想天开的方案,修路就是一场战役,当它摆到抗战的沙盘,就是血脉。一条长达1146.1公里的公路,9个月的时间全线贯通,这是世界人民斗争史上的一个奇迹,当然,代价是无数人的默默牺牲。采访中的一个个事件,尽管相隔这么多年,依旧缠绕我的无眠与想象,揪痛形已麻木的内心。记忆慢慢衰退,滇缅公路一些路段被荒草淹没,一些路段被时光遗忘,许多滇缅公路上的事情,最终归落到博物馆,那些峥嵘岁月便被密封保存。

翻过太平铺的山梁,有种雨后的畅快,被我丢在身后的公路乐此不疲地蜿蜒,流动着一样的历史,不曾翻新,像拧紧的发条。1938年后,战火将滇缅公路破坏得不成样子,供应的链条陡然断裂,才有后来的驼峰航线,接下了滇缅公路的负荷与重载。站在小尖山俯瞰,公路一侧即万丈深渊,深不见底,令人头晕目眩。在烨烨日光中走着,看到一块突立的岩石上刻有“前進”二字。石刻为滇缅公路修建时摹刻,现已被公布为县级文物保护单位。我在两个字前待得颇久,山与山陡峭相峙,无所依傍的石坎上,是长得艰难的桦木、葛藤与荆棘,万物想掩去曾经,感恩的人们又一一将旧事重提。

重走滇缅公路,就是在这条20多万老弱妇孺开辟的公路上,重新审视那场关乎中国存亡的战争。