陈保邦

提及西南大后方对抗战胜利的贡献,不得不谈云南富滇银行。1911年,云南响应辛亥革命,发动重九起义,成功推翻了清朝在云南的封建统治。云南军政府成立后,面临变局,西方科技和商品从滇越铁路大量涌入,但云南经济落后,财政入不敷出,云南都督蔡锷决定成立云南富滇银行,发行滇币,广开财源,发展经济。

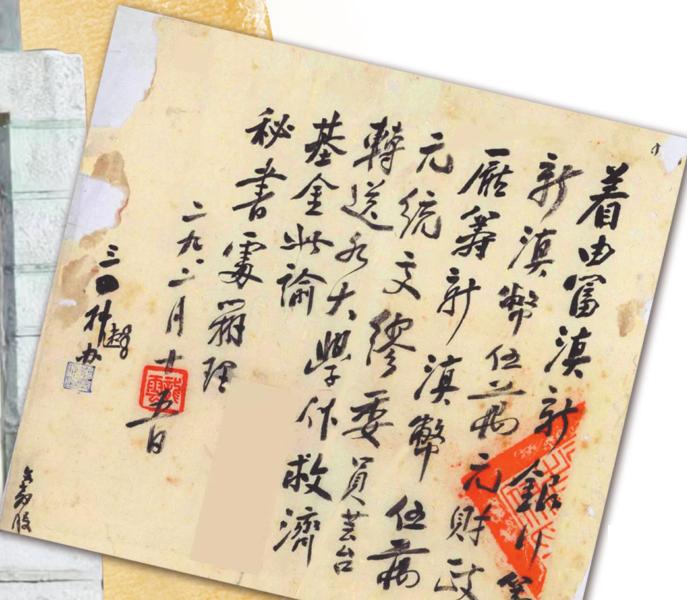

1912年,云南富滇银行在昆明市威远街成立,虽是一家地方官办银行,但兼有云南中央银行和商业银行的双重职能,一开门便以“先驱者”的姿态出现,废两改元,发行滇币,引领着中国货币金融从银本位演变到纸币时代。1914年,云南富滇银行在越南海防、缅甸曼德勒成立分行,是中国第一家走出国门的银行。1932年,云南富滇银行改组为富滇新银行,在承担地方金融职能的同时还积极参与倾力支持抗战。

抗日战争时期,富滇新银行在行长缪云台先生的带领下,以雄厚的资金投资创建云南工农业群体,支持滇缅公路建设,向前线提供后勤物资,对抗战胜利起到了极其重要的作用。

以金融手段解决民生困难

抗战全面爆发后,侵华日军快速推进,大片国土沦丧。1938年,国民政府被迫迁都重庆,大西南成为抗日根据地,云南成为抗战大后方。

西南联大、中山大学师生竞相南渡西移,内地众多银行、工厂纷纷转移南下,教授大师荟萃,学生和难民亦纷纷进入昆明。一时间,昆明人口激增,米价猛涨,房租高昂,衣食住行成为难题。

如何解决民生问题,确保大后方民众和前线抗战部队的衣食供应,成为压在云南肩上的重任。极具超前意识的行长缪云台很早便意识到纺织业广阔的市场前景,于是决定筹建云南纺织厂,由富滇新银行投资70%(以云南省经济委员会名义控股),上海永安公司出资30%。

1937年8月,云南纺织厂建成投产,开启了一场对抗战前线贡献最大、经济效益最好,在云南工业群中一枝独秀的“纺织盛宴”,生产出的“五华”“金马”“碧鸡”等品牌布料,保障着军民冷暖,使抗战军民为之振奋。

为发展农业,增加粮食生产,应对昆明人口激增和抗战前线需求,富滇新银行采取入股和信贷等手段,全力支持各地开垦农田,创建粮农基地,增粮防荒。1940年,富滇新银行出资750万元法币,另加贷款960万元,以云南省经济委员会名义入股开(远)蒙(自)垦殖局,联合组建蚕业新村有限公司,改造蒙自草坝大片沼泽地,开垦出多达5万余亩稻田,蒙自草坝成为云南当时最大的蚕丝生产和粮食集约化种植的示范基地。

为扶持昆明周边农民生产更多粮食,富滇新银行率先在昆明、昆阳、晋宁、呈贡、安宁开办农村小额贷款试点,扶持农民种植粮食、棉花。农户小额贷款试点,不仅使粮食、棉花丰收,而且信贷资金周转流畅,得到众多农民好评。在此基础上,由富滇新银行出资,在全省各县城和乡镇分别成立“农村贷款委员会”“农民借款联合会”,乡镇上的“农民借款联合会”统一向县“农村贷款委员会”借款后再转贷农户。通过小额农户贷款,直接将农民生产的棉花、蚕丝与云南纺织厂挂钩,将粮食与需求旺盛的市场对接,让金融与产业融合发展。

1941年6月,富滇新银行出资控股,在云南省各县成立专门经营农村金融业务的云南省合作金库,并贷款4亿元法币作为周转金,负责在云南省各县开展农村小额信贷,支持粮食生产。

富滇新银行的信贷资金源源不断地通过合作金库众多的分支机构流进了广阔的农村,支持农民种植粮食、棉花等农产品。棉花流入云南纺织厂织成棉布,粮食为抗战军民提供饱暖。

确保国际援华贷款运转

金融与国家命运紧密相连。金融史其实是一部人类命运史。当抗日战争陷入“前方战事吃紧,后方财政紧吃”的情况,中国迫切需要国际金融伸出援手,提供巨额贷款,解困救难。

1938年9月,上海商业储蓄银行总经理陈光甫肩负赴美洽谈借款使命,文化大师胡适出任中国驻美大使,期望以金融智慧和文化外交,取得美国银行贷款,助力抗战。金融人和文化人不负历史使命,尽力倾情,终于让美国总统批准用云南个旧生产的大锡、南方出产的桐油作为抵押,获得美国进出口银行两笔4500万美元贷款,史称“桐油贷款(2500万美元)”“滇锡贷款(2000万美元)”,买回了汽车、汽油、药品、通信器材,率先打开国际金融援华通道,南侨机工日夜驾驶这些汽车奔跑在滇缅公路,为前线将士提供源源不断的后勤保障,激励抗战军心,助力击碎日军速战速决的阴谋。

为了向美国提供优质大锡归还贷款,维护国际金融信用,富滇新银行专门成立“锡贷委员会”,注资1.11亿元法币入股个旧锡务公司,全力支持采矿、冶炼技改,提高大锡产量和质量,出口创汇还贷。这一金融举措,开创了中国利用国际金融力量抗战的路子,亦使当时云南大锡开采量和总产值名列全国第一。在富滇新银行的金融支持下,个旧的大锡源源不断地运往国外,大批军用物资从国外运来中国。第二次世界大战刺激了大锡在国际市场价格猛涨,到1942年中国便提前还清了桐油贷款、滇锡贷款本息,赢得美国舆论一片惊呼:“这是世界大战时期国际债务史上所罕见”。

除美国之外,英国曾对中国抗战提供过5000万英镑的贷款,英国的贷款条件仅仅要求用云南凤庆茶厂生产的滇红茶出口抵扣即可。谁能想到,中国红茶的高香和汤色让英国人迷恋。当中华民族危难时,柔美的滇红茶曾经成为“抗战茶”……

抗战爆发,东南产茶区相继沦陷,中国茶叶公司紧急从汉口迁往重庆。红茶作为当时中国的主要创汇农产品,生产和出口急需转移到大西南,寻找新的生产基地。此举激发了我国茶界先辈的爱国救国精神,纷纷发出“到云南,振茶业,换外汇,救中国”的呼声。

1938年秋,冒着抗战炮火,一个与滇红有缘的茶叶专家冯绍裘,受中国茶叶公司委派,来到当时称为顺宁的凤庆考察云南大叶种茶,寻找制作红茶的原料基地。后来,这些鲜嫩的茶叶通过全发酵之后,叶底诱人,香味浓郁,汤色红艳,一个闪亮的茶叶品牌——“滇红”试制成功。这一消息引起了缪云台先生的极大关注,对滇红出口创汇前景十分看好。从支持国家抗战高度和银行经营角度出发,富滇新银行决定投入1亿元法币巨资,与中国茶叶公司联合,组建中国云南茶叶贸易股份有限公司,建设顺宁(凤庆)、佛海(勐海)、宜良三家实验茶厂,增加茶叶出口,赚取更多外汇,支持国家抗战。

助力建设抗战大动脉

抗战初期,中国偿还美国、英国银行贷款的大锡、桐油、红茶以及购买回来的军事物资通过滇越铁路运输。1940年9月,日军占领越南,切断太平洋运输通道,迫使中国改走印度洋通道。中国看出日本的企图,便提前谋划,派出工程师勘察地形,号召金融机构出资入股,谋划修筑通往印度洋的滇缅公路和滇缅铁路。1937年11月,滇缅公路动工,20多万滇西百姓靠原始的工具,仅用了9个月便挖通了长达1146公里的滇缅公路。

滇缅公路、滇缅铁路开工建设时,缪云台作为云南省政府特使,抵达缅甸仰光,与英国、缅甸洽谈线路规划、征地拆迁、资金来源及两国经济合作等事宜,成功消除了英国、缅甸与中国之间的隔阂猜疑,顺利推进滇缅公路、滇缅铁路建设。

一叶知秋,管中窥豹。在抗日战争的艰难时期,富滇新银行发挥的金融力量举足轻重,不可估量,而云南本土金融机构的这一份家国情怀更值得后人铭记。

(作者系云南金融作家协会主席)