从记事起,陈达娅就察觉到父亲从口音口味到做人做事风格的“不同”,但因父亲与她年龄相差太大且很少交流,她对父亲了解不深。1987年,父亲过世。直到1989年南洋华侨机工抗日纪念碑在昆明西山森林公园落成后,她才隐约知道父亲是南侨机工。

2000年10月,陈达娅和几位南侨机工重走滇缅公路。走到惠通桥边时,老机工眼里噙满泪水悲壮呼喊:“战友们,我们来看你们了。”激荡的情感、深切的缅怀,让陈达娅动容。于是,她开始认真研究这段历史,有一段时间天天泡在省档案馆查资料。一次,她意外地发现父亲的档案,看到了“陈昭藻”这几个字,还有父亲身着笔挺西装的照片。那一瞬间,她对父亲的认识有了改变:父亲,原来也是书写不平凡历史的一员。

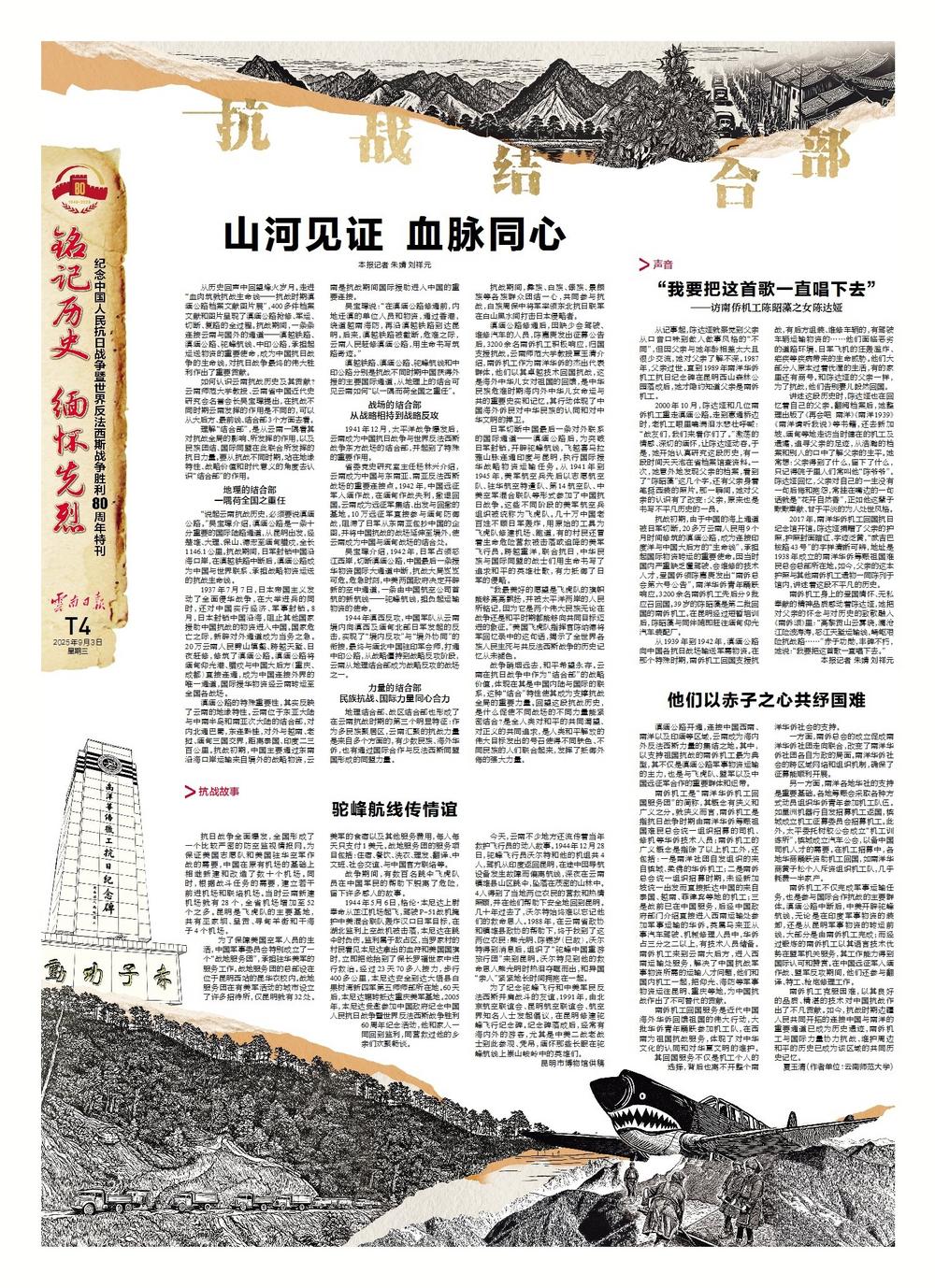

抗战初期,由于中国的海上通道被日军切断,20多万云南人民用9个月时间修筑的滇缅公路,成为连接印度洋与中国大后方的“生命线”,承担起国际物资转运的重要使命。因当时国内严重缺乏懂驾驶、会维修的技术人才,爱国侨领陈嘉庚发出“南侨总会第六号公告”,南洋华侨青年踊跃响应。3200余名南侨机工先后分9批应召回国。39岁的陈昭藻是第二批回国的南侨机工。在昆明经过短暂培训后,陈昭藻与同伴随即赶往缅甸仰光汽车装配厂。

从1939年到1942年,滇缅公路向中国各抗日战场输送军需物资。在那个特殊时期,南侨机工回国支援抗战,有后方组装、维修车辆的,有驾驶车辆运输物资的……他们面临恶劣的道路环境、日军飞机的狂轰滥炸、疟疾等疾病带来的生命威胁。他们大部分人原本过着优渥的生活,有的家里还有商号。和陈达娅的父亲一样,为了抗战,他们告别妻儿毅然回国。

讲述这段历史时,陈达娅也在回忆着自己的父亲。翻阅档案后,她整理出版了《再会吧 南洋》《南洋1939》《南洋请听我说》等书籍,还去新加坡、缅甸等地走访当时健在的机工及遗孀,追寻父亲的足迹,从浩瀚的档案和别人的口中了解父亲的生平。她常想:父亲得到了什么,留下了什么,只记得院子里人们常叫他“陈爷爷”。陈达娅回忆,父亲对自己的一生没有一句后悔和抱怨,常挂在嘴边的一句话就是“花开自然香”,正如他这辈子默默奉献、甘于平淡的为人处世风格。

2017年,南洋华侨机工回国抗日纪念馆开馆。陈达娅捐赠了父亲的护照,护照封面暗红、字迹泛黄,“武吉巴梭路43号”的字样清晰可辨,地址是1938年成立的南洋华侨筹赈祖国难民总会总部所在地。如今,父亲的这本护照与其他南侨机工遗物一同陈列于馆内,讲述着这段不平凡的历史。

南侨机工身上的爱国情怀、无私奉献的精神品质感动着陈达娅,她把对父亲的怀念与对历史的致敬融入《南侨颂》里:“高黎贡山云雾绕,澜沧江险波涛涛,怒江天堑运输线,崎岖艰险抗战路……”赤子功勋,丰碑不朽,她说:“我要把这首歌一直唱下去。”

本报记者 朱婧 刘祥元