张雪飞

可能连作家张庆国也没想到,2023年冬夜,一个来自北京的电话,会催生出他的一部着眼于“大后方的文化抗战”的长篇非虚构文学作品。

为了写作这部作品,张庆国专门拜访抗战史专家,收集、研读上千万字史料,并乘坐火车,纵贯中国,从北到南,行程一万余公里,踏访全国15省25地,深入档案馆、研究所、纪念地及相关高校,爬梳史料、实地采访,挖掘整理了大量鲜活动人的历史细节,通过生动翔实的史料与文学叙事,描摹了西南联大师生及中国文人在战火中守护文明火种的壮阔图景。

“文化是一种态度,它表明人类在认真生活,反省存在的意义。文化还是人类生活的灯塔,人类从蒙昧走向文明,依靠智慧和思想凝结成的文化来指引。”张庆国说,“写这部书,我研究了人类生活与文化的关系,获益很多。这是一次艰难而美好的经历,写作帮助我成长,将给我带来长久的激励。”

“凡是写到的地方必须到达”

“张庆国,昆明人,云南省作家协会原副主席,《滇池》文学杂志原主编。发表小说及非虚构作品500余万字,出版著作40余部,曾获十月文学奖、中国徐迟报告文学奖等奖项。”

这是张庆国现在通常印在报刊上的简介,但我同他的相识,却可追溯到20世纪90年代末。那时我在云南大学中文系读书,课余喜欢写小说,《滇池》杂志也是我投稿的刊物之一。张庆国当时任《滇池》主编,我记得他看稿很认真,每次他都会对我的小说提出非常中肯的意见,有时阅稿意见会写满几页信笺纸。这是一位待人真诚、工作敬业且认真的刊物主编——这是当时我对他的主要印象——尽管直到大学毕业,我也未曾同他见过面。

果然,张庆国这种待人真诚、工作认真的特性,在面对一份约稿时,又表现得淋漓尽致。

2023年冬天的一个夜晚,北京十月文艺出版社总编辑韩敬群给他打来电话,约他写一本书。

“我很感动,也很惶恐。”张庆国说,这是一部文学图书,它的背景是悲壮的中国抗战史。“韩敬群先生约请我通过这本书,讲述国破家亡时中国人守护文明的故事。文化活动我最感兴趣,也最能理解,但历史让我敬畏,很少触碰。”

作为小说家,张庆国认为历史非己所长,他更熟悉小说虚构。但北京十月文艺出版社的信任,给了他巨大的鼓舞。一番思索之后,他找到了一个突破口——抗战大后方的中国文化活动,就是战争时期人类文化的存续事件。“任何时刻,人类的文化活动都不会终止,后人应该追溯这些伟大的经历。”具体地说,他觉得应从人物去着手写作。心中有底之后,他接受了这个写作任务。

在有关人士的引荐下,他首先采访了专门研究抗战史的历史学者齐春风。齐春风慷慨地把自己收集的史学资料给了他。研读完这些下载了好几天才下载完的资料后,他又购买了三十多部人物传记,花了半年多时间,把全部的历史资料“啃”完并清理出相关线索。

案头工作做得很充分了,该怎么写?“我不会抄资料。凡是写到的地方必须到达。”这是张庆国在写作之前给自己的清晰定位。

“清晨8点的火车缓缓驶离北京西站,穿越河北平原,先去山东,再过安徽,最终将把我送到江苏省的南京市。”后来,张庆国曾在一篇文章中如此回顾自己开展的首次田野调查之旅。

为了打发旅途的寂寞,张庆国曾拿出速写夹画画,但更多时候,他注视着车窗外飞速后移的行人、汽车、公路、房屋、树林、田野和远山,他觉得正是这些,构成了人类的欢乐与悲伤。这正是文学需要着力的地方。

从北京开始,张庆国从北到南穿越几十座城市,开展了一百多天的田野调查。他拖着一只行李箱,箱里装着笔记本电脑和录音笔,从北到南地行走。“我像一个抗战时的流亡文人,只身出发,慌乱辛苦,随时调整行动计划。”张庆国说,“为了保证与大地接触的实际感受,距离较远的出行我全部选择火车。”

为了随时记录下沿途的见闻和感受,不论是在火车的车厢座位上,还是街道旁的石礅,抑或是江河边的空地,他会随时坐下来,埋头在手机上写个不停。但这还没完,每天晚上回到酒店房间,他都要打开电脑写调查日记。三个月的调查结束后,他写下共15万字的调查日记,整理出50万字的现场录音采访文字。

丰富了抗战题材文学创作的维度

“非虚构文学写作,要突出实证原则。我长途跋涉,行走半个中国,就是为了到达所有文中将会写到的事件现场,看到实物,即使是已经变化的现场,对我的写作也很重要。站在那个位置,我的内心会有触动,捕捉这种情感并加以较好的表达,是写好本书的关键。”当问及在写作《绿色的火焰》时,为何要开展如此扎实深入的田野调查,张庆国给出了这样的答案。

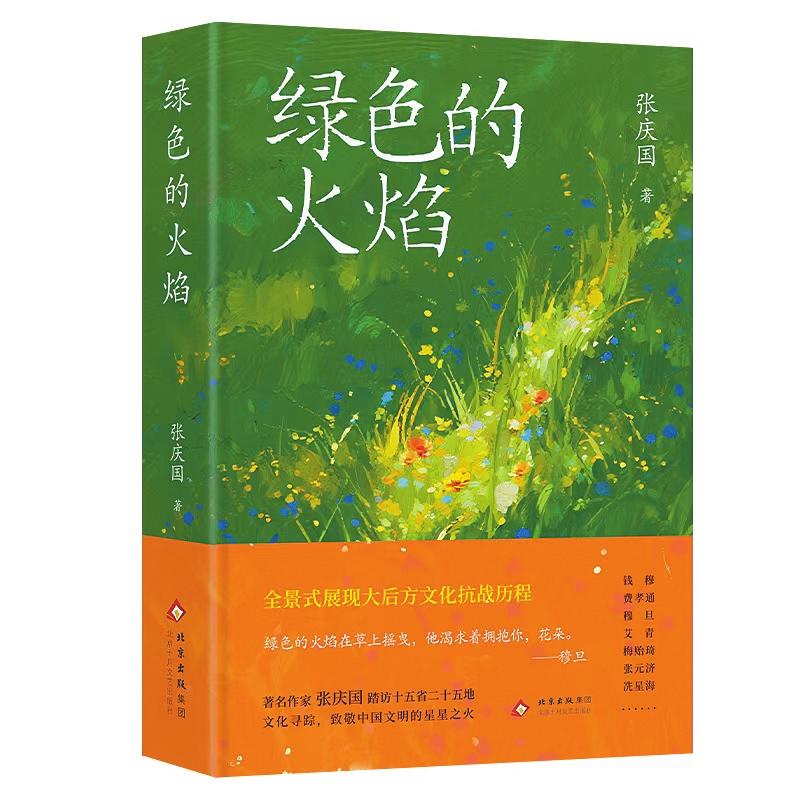

从西南联大师生徒步千里的文脉长征,到惊心动魄的故宫文物南迁之旅;从穆旦在颠沛流离中写就的诗篇,到延安鲁艺响彻黄河岸边的歌声……《绿色的火焰》全景式地展现了战时中国知识分子的文化担当与精神高度。该书以文化存续为核心,涉及教育、戏剧、音乐、文学、文物迁移等广泛领域,对抗战时期文化活动当事人的生命史、家族史,情感和思想活动以及大后方多地的地方志、地方风俗习惯,进行了细致书写和追忆,全面展示了一个真实、立体、鲜活的抗战中国。

《绿色的火焰》由北京十月文艺出版社出版后,8月29日,北京和昆明两座城市南北联动,同步举办了新书发布会。在北京会场,作家张庆国,《文艺报》原总编辑、中国作家协会文学理论批评委员会副主任梁鸿鹰,《小说选刊》副主编顾建平,北京十月文艺出版社总编辑韩敬群围绕新书展开探讨;在昆明会场,云南省中国近代史研究会名誉会长、云南师范大学教授吴宝璋,云南师范大学历史学院教师、云南西南联大校友会理事龙美光,全民阅读推广人周颖进行深度对谈。

专家们认为,作为一部全景式反映抗日战争时期大后方文化抗战全貌的作品,《绿色的火焰》选题新颖、内容扎实,丰富了抗战题材文学创作的维度。全书共分“思想”“声音”“杏坛”等7个板块,通过“史料骨骼+文学血肉”的独特写法,将钱穆在荒郊撰写《国史大纲》、梁思成在野外测绘古建筑、冼星海创作《黄河大合唱》等散落的历史碎片连缀为立体画卷,勾勒出中国文化人守护中华文明火种的自觉意识,呈现一代中国知识分子在山河破碎时的文化大义与民族气节。

专家们认为,《绿色的火焰》还有以下鲜明特色:一是创新了一种抗战文学写法。常见的抗战题材文学作品多聚焦军事战线,但该书从抗战后方文人和文化活动的角度,全面叙述壮烈而艰难的中国抗日战争历史。二是采用作家亲历寻访与历史事件追述交叉的互文式表达方式。作者写了大量寻访调查日记,记录了自己的行程、历史遗址现场面貌和自己的感受,这些日记中的很多文字穿插于各章节文本的历史叙述中,历史和现实相互映衬,让冷冰冰的文字资料、图片资料具有了温度,产生了良好的互文效果,扩大了文本的空间感与形式感。三是思想深刻。全书不局限于就事论事,而是从战争时期人类文化如何存在与延续的高度,来思索与表达抗战时期中国后方的文化活动。四是知识点较为丰富。全书贯穿了大量中国近现代史、音乐史、诗歌史、戏剧史、故宫史、现代大学教育史、现代文化思想史等丰富知识。

“一个小说家写出的非虚构作品,跟别人会有不同。”张庆国以小说家身份写作的《绿色的火焰》,其文体产生的差异性、独特性也被专家们关注到。“在保证真实的前提下,小说家出色的文学叙述能力,体现在《绿色的火焰》中悬念设置、人物刻画、场景描绘及个性化的语言表述等方面,提升了全书的文学品质。”

书名《绿色的火焰》,出自著名诗人、翻译家穆旦《春》中的诗句“绿色的火焰在草上摇曳”。火焰与春草合二为一,它们象征着中国知识分子旺盛的生命力和中华民族永不熄灭的抗争精神。专家和读者认为,《绿色的火焰》从非虚构文学作品的维度出发,让历史和现实交相辉映,使优秀传统文化得以薪火相传,使文化先驱的精神内核得以重构和延续,将使今天的人们从中获得阔步新征程的磅礴力量。