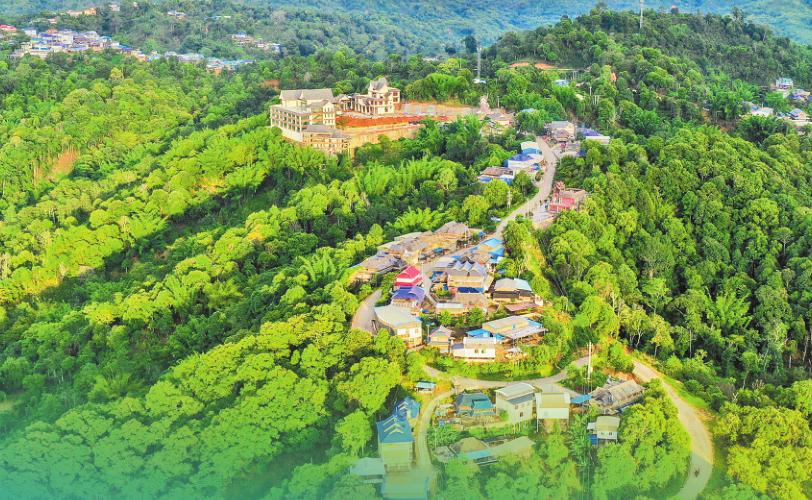

在勐海县勐混镇,藏着一片被誉为“普洱茶活化石”的秘境——贺开村。这个拥有1.67万亩连片古茶园、230余万株百年古茶树的少数民族村寨,正以党建为引领、以制度为纽带、以古茶山保护与开发为切入点,书写着和谐共富的乡村治理新篇章。

党建引领 解锁村寨善治密码

走进贺开村,班盆新寨的拉祜族民居错落有致,家家户户庭院里花团锦簇。“拆围墙、建花池”的蝶变背后,是支部引领、党员带头、群众参与的治理模式在发力。

贺开村党总支书记杨泽忠介绍,贺开村成立了由党员、团员、妇女、护村队和群众代表组成的村寨建设委员会,立足村规民约、村训制定与执行,增强村寨自治活力。村寨建设管委会引导茶农每年筹措修缮资金,党员率先投入到美丽家园建设中。同时,每月开展最清洁户评比、人居环境流动红旗比武,让户户比整洁、村村赛文明成为常态。

抵制高额彩礼、丧事简办等新风尚被写入村规民约,由老党员组成的红白理事会走村入户柔性劝导,成功扭转“人情债”等陈规陋习。班盆新寨村党支部书记扎拉自豪地说:“我们村寨不但摘得州级党建红旗村、文化红旗村等称号,2024年更是获得了云岭先锋红旗党支部的荣誉。”

在贺开村村委会二楼,有一间“茶山法官工作站”办公室。2023年以来,这里成功调解茶地流转纠纷14起,特别是“古茶树数字身份证”的出现,让侵权案件同比下降80%。

通过“晚间火塘议事会”多次商议,“四不三优先”原则,即不毁林扩建、不哄抬地价、不欺客宰客、不恶性竞争,本村人优先就业、集体项目优先分红、生态保护优先实施,成为村民共识,32起旅游开发矛盾在火塘边妥善化解。

贺开村古茶园保护管理规章明确规定,“严禁将外地茶叶运入贺开古茶园冒充本地茶销售”。2021年,某外地茶企因试图将30吨外来茶叶运入村内加工被依规查处,该茶企不服提起诉讼,经法院审理,判决驳回该茶企相关诉求。该案也成了古茶产地保护的典型案例。

保护茶山 解锁可持续发展密码

清晨6时,一群拉祜族老人背着竹篓走进茶园,这是“银发护茶队”成员正在开展日常巡查。

贺开村优势在茶,群众增收的引擎也是茶。针对早年存在的过度采摘、私占茶地等问题,贺开村制定《贺开古茶保护公约》,组建“银发护茶队”,劝导阻止违反公约行为。每年举行祭茶仪式,培养群众视“茶树如长辈”的意识,将古茶树保护理念深植于群众血脉。

贺开村通过严格落实《云南省古茶树保护条例》,把有机茶管理标准融入村规民约,遵循保护优先、科学管理、有序开发原则,像保护眼睛一样保护好生态环境,全力维护好贺开“有机茶”金字招牌。同时,邀请省茶科所专家到村寨讲授生态管理技术和制茶技艺,解决好古茶树病虫害科学防治问题。引入“专家工作站”对古茶园、古茶树进行生态系统标注,建立“数字普洱”溯源系统,通过赋地理标识码,贺开古树茶价格在原有基础上增值2.5至7.5倍,成功申报“加贝开心”品牌。

围绕茶叶初加工、非遗竹编、大牲畜养殖等产业,当地扶持培育了一批致富能力强、有乡土情怀的致富带头人。

一产提质,与省茶科所共同探索科技护茶,推广“乔灌草”立体种植;二产增值,村集体控股建成标准化初制所,推行茶农入股和保底收购,带动户均增收1.2万元;三产引流,开发“茶山慢生活”体验游,村民自主经营民宿、茶道体验等业态,2024年接待游客8万人次,旅游收入占比达35%。贺开村形成古茶保护、品质提升、品牌增值、反哺乡村的良性循环,成功打造了独具特色的云端集市,为600多户农户带来实实在在的收益。

与此同时,贺开村大力发展庭院经济,引入“乡村CEO”。曼弄老寨与玉溪一家花卉种植基地合作,推出“茶咖吧”“多肉街”“望夫树”等网红打卡点,让方寸庭院化身“聚宝盆”。辐射带动258户村民户均增收3000元,探索出了一条以茶兴旅、以旅促茶的助农增收新路子。

本报通讯员 黄云锋 张喆 记者 郎晶晶