付晓祺

汽车沿着蜿蜒的山路前行。车窗外,茂密的树林、成片的稻田扑面而来,又匆匆隐退。未达滇铜“万里京运第一站”曲靖市会泽县白雾村,千年前浩荡的商队、来往的马帮就浮现脑海。

走进古老村落,街巷蜿蜒,古楼起伏,民居、祠堂、戏台等明清时期的房舍保存完好。先锋会泽白雾书局卡片上的文字为古村岁月写下注脚:“古道上绵延不绝的马帮队伍,铜铃的阵阵响动唤醒南来北往的人们。如太阳一般散发光芒的滇铜,随着笃笃的蹄声,从这里走入千家万户。”

历史回溯到千年前。成群结队的马帮在白雾村江西会馆旁的铜运总署衙门集结,清点物资、交接铜锭、领取运铜文书。确定各项事务无误后,马帮离开铜运总署,经义通河骡马栈桥过锁水阁,进入磅礴的乌蒙山地古道,沿金沙江漫长北上,走昭通、宜宾。滇铜在泸州卸货装船,从川西出三峡,后沿大运河北上,最后抵达京城。从康熙四十四年到光绪十六年,经白雾村运出的铜占滇铜的七成以上。众多矿工、匠人、官员、商贩曾齐聚于白雾村,垦农田、筑城墙、建寺庙、办教育,繁盛一时。

很难说清,铜的生命具体从何时开始?地球形成之初,铜或许已经应运而生。它是地球与生俱来的一部分。当印度洋板块推挤欧亚大陆,使青藏高原昂首崛起时,其磅礴之力向东传递,云贵高原的乌蒙山脉便在挤压中巍然成型。包含着铜元素的“大地之脉”,经时光沉淀,凝结为一条条纵横交错、深埋地下的“青铜血脉”。

自潜藏的矿脉来到地球的表面,铜从不单独出现,总要和各种元素相结合。甘肃省林家遗址出土的青铜刀,是迄今为止我国发现的时代最早的青铜器,被誉为“中华第一刀”。经检测,该刀为一件含锡青铜器。

铜,成为人类社会的记录者,以“鼎”的出现为标识。普通器物逐渐演化为礼器,静默的铜已与人类世界合二为一。千百年来,鲜亮无形的矿物被不断提取、熔铸、锻造,人们赋予它新形象新意义,它寄藏在各种铜币、铜壶、铜罐之中。在人间,铜有亿万个分身。

无法揣度,东川府铸币的序幕,是否就是这样拉开序幕的。一块废弃的铜片,在人间静默数千年之后,又被投掷在高温的熔炉里重新熔铸。它又一次融成精纯的铜浆时,前世的燃烧之声和敲击之音,与风箱里传出的呼啸风声融为一体。在匠人的注视之下,炉子里流出通红耀眼的浆液,浆液沿着导流槽注入到巨大的模具里。又过了许久,在众人紧张而期待的目光中,一个硕大的圆形方孔铜钱展现在面前,上面镌刻着“嘉靖通宝”四个魏碑体大字。这枚钱王币成为广为人知的最大最重的金属古钱币。这枚厚重的钱币,而今仍收藏于会泽县江西会馆内。

铜,原本是不懂时间的,可它坠入人间烟火,便开启了滇东北会泽城的历史渊源,承载了兼容并蓄的文化血脉。随着铜矿开采的兴旺,南来北往的各路马帮、富商大贾、贩夫走卒络绎不绝。如今的会泽古城,仍保存着明清时期建造的吕祖阁、江西会馆、湖广会馆等几十座会馆,一百多座历史建筑及重点民居。

《汉书·律历志》载:“铜为物之至精,不为燥湿寒暑变其节,不为风雨暴露改其形。”穿过滇中腹地,滇西北大地与铜的结缘,亦是千年之前的故事。丽江纳西族制作铜器的历史,可以远溯到汉代墓葬中出土的青铜器,而后则有明代木氏土司聘请中原铜艺匠人、引入中原技艺制作铜器的历史。到清代、民国时期,滇西北铜业鼎盛,产品远销川、康、藏,以及印度、尼泊尔等地。

“咔啷、咔啷……”浩荡的马帮商队在横断山脉和喜马拉雅山脉的崇山峻岭间穿行。从丽江出发的马帮,携带的器具货物中,有不少纳西匠人打造的精美铜器,罗锅、酒壶、铜锁……它们沿着漫长的茶马古道,在时光之河里悠悠穿行。

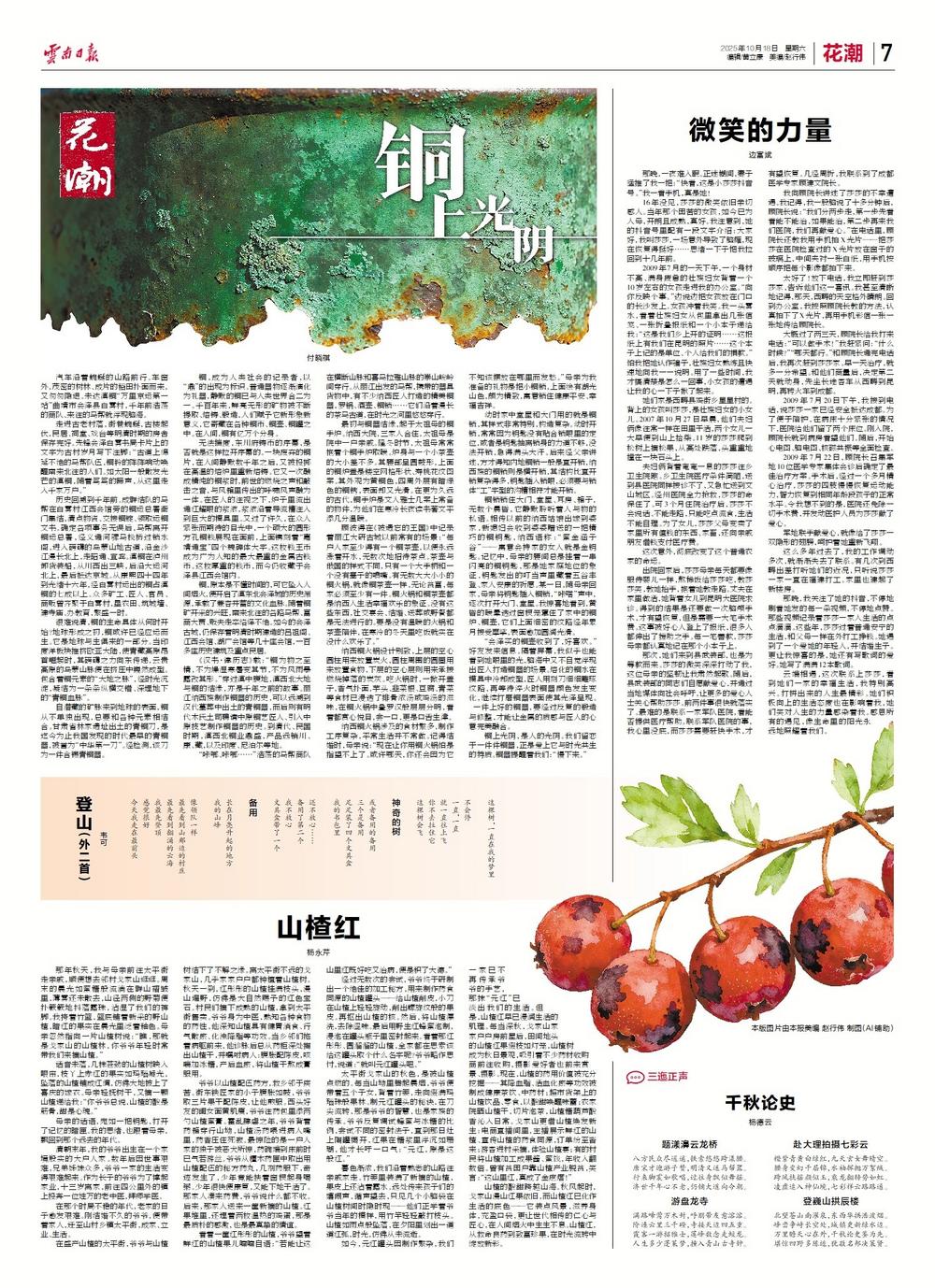

最初与铜器结缘,起于太祖母的铜手炉。纳西大院,三家人合住,太祖母是院中一户亲戚。隆冬时节,太祖母常常抱着个铜手炉取暖。炉身与一个小茶壶的大小差不多。其腰部呈圆鼓形,上面的铜炉盖是镂空网格形状、寿桃花纹图案。其外观为黄铜色,四周外层有暗绿色的铜锈,表面却又光滑。在更为久远的古代,铜手炉是文人雅士几案上常备的物件,为他们在寒冷长夜读书著文平添几分温暖。

顾彼得在《被遗忘的王国》中记录着丽江大研古城以前常有的场景:“每户人家至少得有一个铜茶壶,以便永远涨着开水,无数次地招待茶点。茶壶与俄国的样式不同,只有一个大手柄和一个没有塞子的喷嘴。有无数大大小小的铜火锅,就像铜茶壶一样,无论贫富,每家必须至少有一件。铜火锅和铜茶壶都是纳西人生活幸福欢乐的象征。没有这些东西,社交宴会、结婚、送葬或野餐都是无法进行的。要是没有温暖的火锅和茶壶陪伴,在寒冷的冬天里吃饭就实在没什么欢乐了。”

纳西铜火锅设计别致,上层的空心圆柱用来放置炭火,圆柱周围的圆圈用来放置食物,下层的空心层则用来承接燃烧掉落的炭灰。吃火锅时,一掀开盖子,香气扑面,芋头、韭菜根、豆腐、青菜等食材已浸透了排骨浓汤或鸡汤的滋味,在铜火锅中叠罗汉般层层分明,看着都赏心悦目,尝一口,更是口舌生津。

纳西铜火锅涉及的食材繁多,制作工序复杂,平常生活并不常做。记得结婚时,母亲说:“现在让你用铜火锅怕是指望不上了。或许哪天,你还会因为它不知该摆放在哪里而发愁。”母亲为我准备的礼物是把小铜锁,上面绘有湖光山色,颇为精致,寓意锁住健康平安、幸福吉祥。

幼时家中堂屋和大门用的就是铜锁,其样式非常特别,构造复杂。幼时开锁,常常因为钥匙没有贴合锁眼里的定位,或者是钥匙抽离锁身的力道不够,没法开锁,急得满头大汗。后来经父亲讲述,方才得知内地铜锁一般是直开锁,纳西族的铜锁则是横开锁,其结构比直开锁复杂得多,钥匙插入锁眼,必须要与锁体“工”字型的沟槽相符才能开锁。

铜锁锁住大门、堂屋、耳房、箱子,无数个晨昏,它静默聆听着人与物的私语。相传以前的纳西姑娘出嫁到婆家,新媳妇会收到婆婆赠送的一把精巧的铜钥匙,纳西语称:“蜜金涵子谷”——寓意会持家的女人就是金钥匙。记忆中,母亲的腰间总是挂着一串闪亮的铜钥匙,那是她家庭地位的象征,钥匙发出的叮当声里藏着五谷丰登、家人安康的祈愿。某一日,随母亲回家,母亲将钥匙插入铜锁,“咔嗒”声中,逐次打开大门、堂屋。我惊喜地看到,黄昏的暖晕透过窗棂笼罩住了家中的铜炉、铜壶,它们上面细密的纹路经年累月接受摩挲,表面愈加圆润光滑。

“会泽买的铜壶收到了,好喜欢。”好友发来信息。隔着屏幕,我似乎也能看到她眼里的光,脑海中又不自觉浮现出匠人打造铜器的场景。熔化的铜水在模具中冷却成型,匠人用刻刀细细雕琢纹路,再等待淬火时铜器颜色发生变化,继续打磨铜器表面使其光泽呈现。 一件上好的铜器,要经过反复的锻造与修整,才能让金属的质感与匠人的心意完美融合。

铜上光阴,是人的光阴。我们留恋于一件件铜器,正是爱上它与时光共生的特质。铜器提醒着我们:“慢下来。”