杨永芹

那年秋天,我与母亲前往太平街走亲戚,顺便想去邻村戈家山逛逛。周末的晨光如蜜糖般流淌在群山褶皱里,薄雾还未散去,山径两侧的野菊便扑簌簌地抖落露珠,沾湿了我们的裤脚。我挎着竹篮,篮底铺着新采的野山楂,暗红的果实在晨光里泛着釉色。母亲忽然指向一片山楂树说:“瞧,那就是戈家山的山楂林,你爷爷年轻时常带我们来摘山楂。”

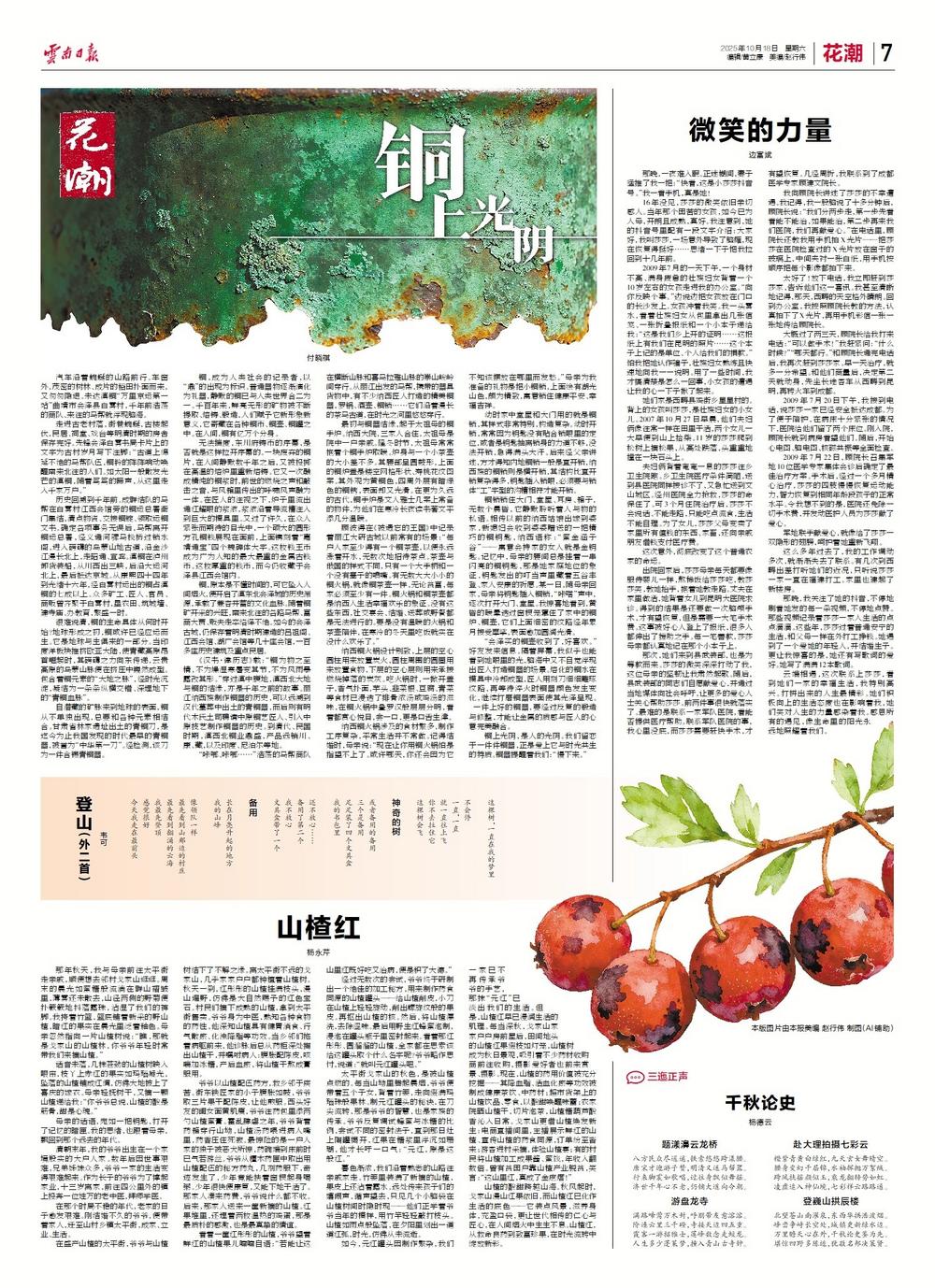

话音未落,几株苍劲的山楂树映入眼帘,枝丫上赤红的果实如玛瑙凝光,坠落的山楂铺成红绸,仿佛大地披上了喜庆的嫁衣。母亲轻抚树干,又摘一颗山楂递给我:“你爷爷总说,山楂的酸是筋骨,甜是心魂。”

母亲的话语,宛如一把钥匙,打开了记忆的暗匣。我的思绪,也跟着母亲,飘回到那个远去的年代。

清朝末年,我的爷爷出生在一个家境殷实的大户人家。数年后因世事艰难,兄弟姊妹众多,爷爷一家的生活变得艰难起来。作为长子的爷爷为了撑起家业,十三岁离家,前往四公里外的镇上投奔一位姓万的老中医,拜师学医。

在那个时局不稳的年代,老家的日子愈发艰难。刚结婚不久的爷爷,便带着家人,迁至山村乡镇太平街,成家、立业、生活。

在盛产山楂的太平街,爷爷与山楂树结下了不解之缘。离太平街不远的戈家山,几乎家家户户都种植着山楂树。秋天一到,红彤彤的山楂挂满枝头,漫山遍野,仿佛是大自然赐予的红色宝石。村民们摘下成熟的山楂,拿到太平街售卖。爷爷身为中医,熟知各种食物的药性,他深知山楂具有健胃消食、行气散瘀、化浊降脂等功效。当乡邻们拖着病躯前来,他诊脉后总从药柜深处掏出山楂干,并嘱咐病人:腹胀配陈皮,咳喘加冰糖,产后血瘀,将山楂干熬成膏服用。

爷爷以山楂配伍药方,救乡邻于疾苦。街东铁匠家的小子腹胀如鼓,爷爷取三片果干配陈皮,让他煎服。西头好友的闺女面黄肌瘦,爷爷往药包里添两勺山楂蜜膏。霍乱肆虐之年,爷爷背着药箱穿行山坳,山楂汤药喂进病人嘴里,药香压住死寂。最惊险的是一户人家的独子被恶犬所惊,药碗端到床前时已气若游丝。爷爷从檀木药匣中取出用山楂配伍的秘方药丸,几剂药服下,奇迹发生了,少年竟能扶着窗棂起身喝粥。少年很快便康复,又能下地干活了。那家人凑来药费,爷爷说什么都不收。后来,那家人送来一筐新摘的山楂。红果堆里,还埋着两枚温热的鸡蛋,那是最质朴的感激,也是最真挚的情谊。

看着一筐红彤彤的山楂,爷爷望着鲜红的山楂果儿喃喃自语:“若能让这山里红既好吃又治病,便是积了大德。”

经过无数次的尝试,爷爷终于研制出一个绝佳的加工秘方,用来制作药食同源的山楂罐头——给山楂削皮,小刀在山楂上轻轻旋动,削出螺旋纹般的果皮。再抠出山楂的核。然后,将山楂漂洗,去除涩味。最后用野生红蜂蜜泡制,浸泡在罐头瓶子里密封起来。看着那红彤彤、圆溜溜的山楂,全家都在思索该给这罐头取个什么名字呢?爷爷略作思忖,说道:“就叫元红罐头吧。”

太平街戈家山的秋色,是被山楂点燃的。每当山坳里腾起晨烟,爷爷便带着五个子女,背着竹篓,走向缀满玛瑙珠般果林。制元红罐头的秘诀,在刀尖流转,那是爷爷的智慧,也是家族的传承。爷爷反复调试蜂蜜与冰糖的比例,尝试不同的密封法子,直到那日灶上陶罐揭开,红果在糖浆里浮沉如珊瑚,他才长吁一口气:“元红,原是这般红。”

暮色渐浓,我们沿着熟悉的山路往亲戚家走。竹篓里装满了新摘的山楂,果皮上还沾着露水。远处传来孩子们的嬉闹声,循声望去,只见几个小脑袋在山楂树间时隐时现——他们正学着爷爷当年的模样,用竹竿轻轻敲打枝头。山楂如雨点般坠落,在夕阳里划出一道道红弧,时光,仿佛从未流逝。

如今,元红罐头因制作繁杂,我们一家已不再传承爷爷的手艺,那抹“元红”已淡出我们的生活。但是,山楂红早已浸润生活的肌理。每当深秋,戈家山家家户户房前屋后,田间地头的山楂红果缀枝如灯笼,山楂树成为秋日景观,吸引着不少药材收购商前往收购,摄影爱好者也前来赏景、摄影。现在,山楂的药用价值被充分挖掘——其降血脂、活血化瘀等功效被制成健康茶饮、中药材;超市货架上的山楂饮品、零食,以酸甜唤醒味蕾;农家院晒山楂干,切片泡茶,山楂糖葫芦酸香沁入日常。戈家山更借山楂焕发新生:电商直播间里,主播展示鲜红的山楂、宣传山楂的药食同源,订单纷至沓来;游客进村采摘,体验山楂宴;有的村民将山楂加工成果酱、蜜饯,年收入翻数倍。曾有贫困户靠山楂产业脱贫,笑言:“这山里红,真成了金疙瘩!”

山楂的酸甜跨越山海。秋风起时,戈家山漫山红果依旧,而山楂红已化作生活的底色——它装点风景,滋养身体,充盈口袋,更让世代相传的仁心与匠心,在人间烟火中生生不息。山楂红,从救命良药到致富珍果,在时光流转中绽放新彩。