又是一年丰收时,云岭大地硕果满枝。在施甸县,当地依托不同海拔气候特征,创新推广不同的粮经协同种植模式,既筑牢粮食安全根基,又让乡亲们的钱包鼓起来。

夏粮冬菜 一田两金

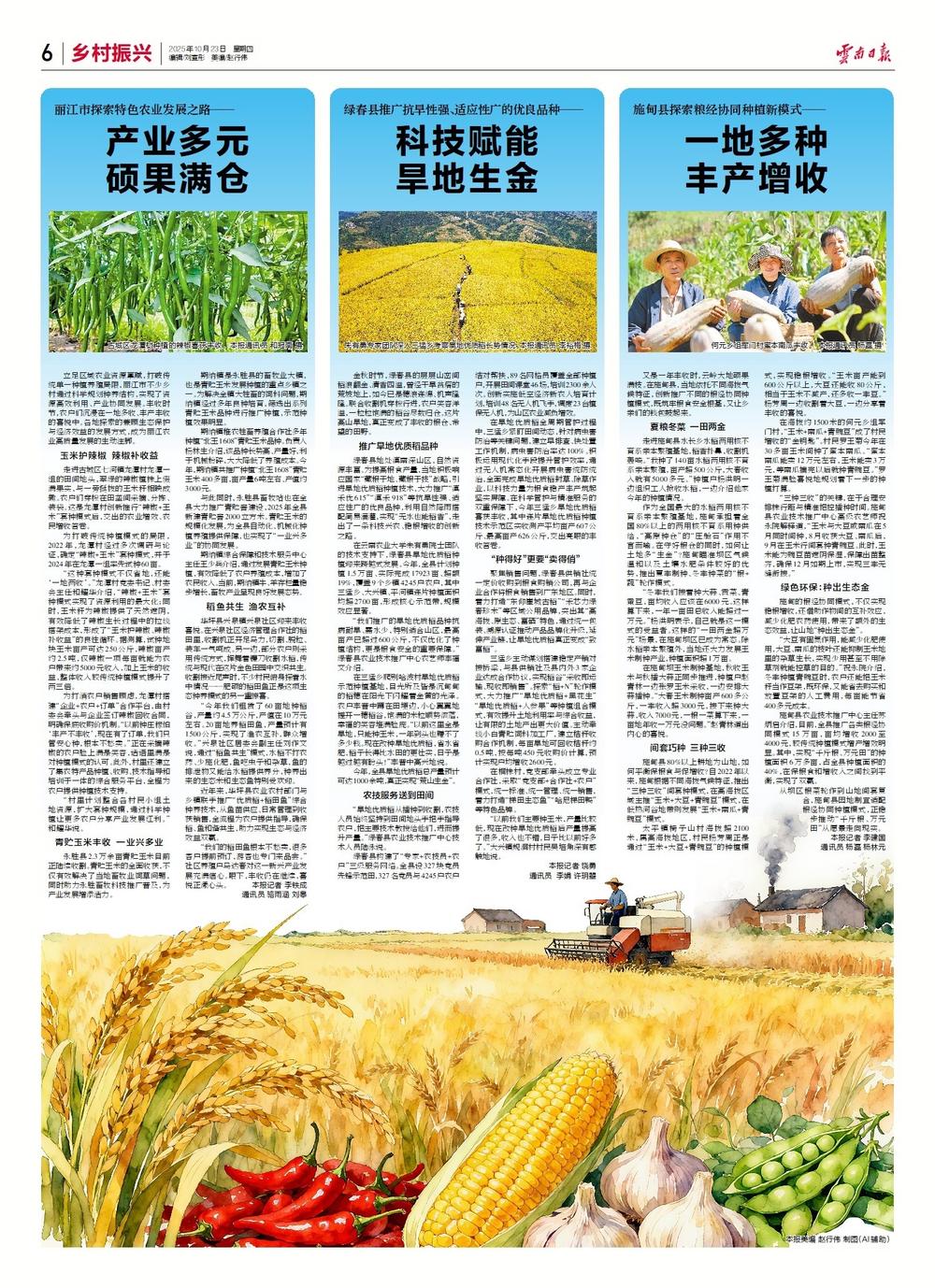

走进施甸县水长乡水稻两用核不育系亲本繁殖基地,稻香扑鼻,收割机轰鸣。“我种了140亩水稻两用核不育系亲本繁殖,亩产超500公斤,大春收入就有5000多元。”种植户杨洪明一边组织工人抢收水稻,一边介绍他家今年的种植情况。

作为全国最大的水稻两用核不育系亲本繁殖基地,施甸承担着全国80%以上的两用核不育系用种供给,“高原种仓”的“压舱石”作用不言而喻。在守好粮仓的同时,如何让土地多“生金”?施甸瞄准坝区气候温和以及土壤水肥条件较好的优势,推出夏季制种、冬季种菜的“粮+蔬”轮作模式。

“冬季我们接着种大蒜、贡菜、青蚕豆,亩均收入应该在6000元。这样算下来,一年一亩田总收入能超过一万元。”杨洪明表示,自己就是这一模式的受益者。这样的“一田两金超万元”场景,在施甸坝区已成为常态。除水稻亲本繁殖外,当地还大力发展玉米制种产业,种植面积超1万亩。

在施甸坝玉米制种基地,秋收玉米与秋播大蒜正同步推进,种植户赵青林一边张罗玉米采收,一边安排大蒜播种。“大春玉米制种亩产600多公斤,一季收入超3000元,接下来种大蒜,收入7000元,一粮一菜算下来,一亩地年收一万元没问题。”赵青林道出内心的喜悦。

间套巧种 三种三收

施甸县80%以上耕地为山地,如何平衡保粮食与促增收?自2022年以来,施甸根据不同海拔气候特征,推出“三种三收”间套种模式,在高海拔区域主推“玉米+大豆+青豌豆”模式,在低热河谷地带则发展“玉米+南瓜+青豌豆”模式。

太平镇椅子山村海拔超2100米,属高海拔地区,村民杨芳周正是通过“玉米+大豆+青豌豆”的种植模式,实现稳粮增收。“玉米亩产能到600公斤以上,大豆还能收80公斤,相当于玉米不减产,还多收一季豆。”杨芳周一边收割着大豆,一边分享着丰收的喜悦。

在海拔约1500米的何元乡组军门村,“玉米+南瓜+青豌豆”成了村民增收的“金钥匙”。村民罗玉菊今年在30多亩玉米间种了蜜本南瓜。“蜜本南瓜能卖12万元左右,玉米能卖3万元,等南瓜摘完以后就种青豌豆。”罗玉菊满脸喜悦地规划着下一步的种植打算。

“三种三收”的关键,在于合理安排株行距与精准把控播种时间。施甸县农业技术推广中心高级农艺师祝永院解释道,“玉米与大豆或南瓜在5月同时间种,8月收获大豆、南瓜后,9月在玉米行间套种青豌豆。此时,玉米能为豌豆苗遮阴保湿,保障出苗整齐,确保12月如期上市,实现三季无缝衔接。”

绿色环保:种出生态金

施甸的粮经协同模式,不仅实现稳粮增收,还借助作物间的互补效应,减少化肥农药使用,带来了额外的生态效益,让山地“种出生态金”。

“大豆有固氮作用,能减少化肥使用,大豆、南瓜的枝叶还能抑制玉米地里的杂草生长,实现少用甚至不用除草剂就能控草的目的。”祝永院介绍,冬季种植青豌豆时,农户还能把玉米秆当作豆架,既环保,又能省去购买和放置豆架的人工费用,每亩能节省400多元成本。

施甸县农业技术推广中心主任苏炳启介绍,目前,全县推广各类粮经协同模式15万亩,亩均增收2000至4000元,较传统种植模式增产增效明显。其中,实现“千斤粮、万元田”的种植面积6万多亩,占全县种植面积的40%,在保粮食和增收入之间找到平衡,实现了双赢。

从坝区粮菜轮作到山地间套复合,施甸县因地制宜适配粮经协同种植模式,正稳步推动“千斤粮、万元田”从愿景走向现实。

本报记者 李建国

通讯员 杨磊 杨林元