立足区域农业资源禀赋,打破传统单一种植养殖局限,丽江市不少乡村通过科学规划种养结构,实现了资源高效利用、产业协同发展。丰收时节,农户们沉浸在一地多收、丰产丰收的喜悦中。各地探索的兼顾生态保护与经济效益的发展方式,成为丽江农业高质量发展的生动注脚。

玉米护辣椒 辣椒补收益

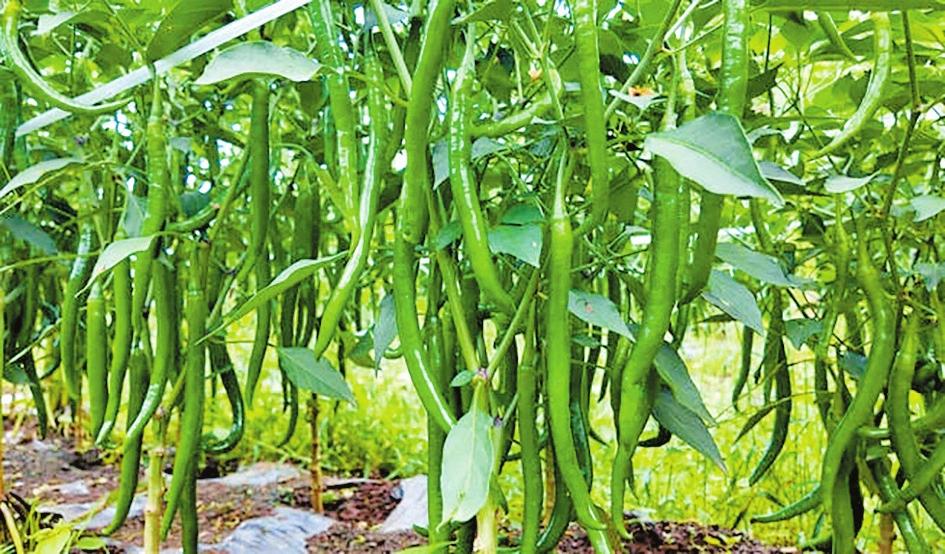

走进古城区七河镇龙潭村龙潭一组的田间地头,翠绿的辣椒植株上缀满果实,与一旁挺拔的玉米秆相映成趣。农户们穿梭在田垄间采摘、分拣、装袋。这是龙潭村创新推行“辣椒+玉米”套种模式后,交出的农业增效、农民增收答卷。

为打破传统种植模式的局限,2022年,龙潭村经过多次调研与论证,确定“辣椒+玉米”套种模式,并于2024年在龙潭一组率先试种60亩。

“这种套种模式不仅省地,还能‘一地两收’。”龙潭村党委书记、村委会主任和耀华介绍,“辣椒+玉米”套种模式实现了资源利用的最大化;同时,玉米秆为辣椒提供了天然遮阴,有效降低了辣椒生长过程中的拉线搭架成本,形成了“玉米护辣椒、辣椒补收益”的良性循环。据测算,试种地块玉米亩产可达250公斤,辣椒亩产约2.5吨,仅辣椒一项每亩就能为农户带来约5000元收入,加上玉米的收益,整体收入较传统种植模式提升了两三倍。

为打消农户销售顾虑,龙潭村搭建“企业+农户+订单”合作平台,由村委会牵头与企业签订辣椒回收合同,明确保底收购价机制。“以前种庄稼怕‘丰产不丰收’,现在有了订单,我们只管安心种,根本不愁卖。”正在采摘辣椒的农户脸上满是笑容,话语里满是对种植模式的认可。此外,村里还建立了集农特产品种植、收购、技术指导和培训于一体的综合服务平台,全程为农户提供种植技术支持。

“村里计划整合各村民小组土地资源,扩大套种规模,通过科学种植让更多农户分享产业发展红利。”和耀华说。

青贮玉米丰收 一业兴多业

永胜县2.3万余亩青贮玉米目前正陆续收割。青贮玉米的全面收获,不仅有效解决了当地畜牧业饲草问题,同时助力永胜畜牧科技推广普及,为产业发展增添活力。

期纳镇是永胜县的畜牧业大镇,也是青贮玉米发展种植的重点乡镇之一。为解决全镇大牲畜的饲料问题,期纳镇经过多年良种培育,筛选出系列青贮玉米品种进行推广种植,示范种植效果明显。

期纳镇稚农牲畜养殖合作社多年种植“北玉1608”青贮玉米品种。负责人杨林生介绍,该品种长势高、产量好,利于机械粉碎,大大降低了养殖成本。今年,期纳镇共推广种植“北玉1608”青贮玉米400多亩,亩产量6吨左右、产值约3000元。

与此同时,永胜县畜牧站也在全县大力推广青贮窖建设,2025年全县新建青贮窖2000立方米。青贮玉米的规模化发展,为全县自动化、机械化种植养殖提供保障,也实现了“一业兴多业”的协同发展。

期纳镇综合保障和技术服务中心主任王少兵介绍,通过发展青贮玉米种植,有效降低了农户养殖成本,增加了农民收入。当前,期纳镇牛、羊存栏量稳步增长,畜牧产业呈现良好发展态势。

稻鱼共生 渔农互补

华坪县兴泉镇兴泉社区迎来丰收喜悦。在兴泉社区经济管理合作社的稻田里,收割机正开足马力,切割、脱粒、装车一气呵成。另一边,部分农户则采用传统方式,挥舞着镰刀收割水稻,传统与现代在这片金色田园中交织共生。收割接近尾声时,不少村民俯身探看水中情况——肥硕的稻田鱼正是这项生态种养模式的另一重惊喜。

“今年我们租赁了60亩地种稻谷,产量约4.5万公斤,产值在10万元左右。20亩地养稻田鱼,产量预计有1500公斤,实现了渔农互补,群众增收。”兴泉社区居委会副主任刘作文说,通过“稻鱼共生”模式,水稻不打农药、少施化肥,鱼吃虫子和杂草,鱼的排泄物又能给水稻提供养分,种养出来的生态米和生态鱼特别受欢迎。

近年来,华坪县农业农村部门与乡镇联手推广“优质稻+稻田鱼”综合种养技术,从鱼苗供应、日常管理到收获销售,全流程为农户提供指导,确保稻、鱼和谐共生,助力实现生态与经济效益双赢。

“我们的稻田鱼根本不愁卖,很多客户提前预订,游客也专门来品尝。”社区养殖户马达春对这一新兴产业发展充满信心。眼下,丰收仍在继续,喜悦正漾心头。

本报记者 李铁成

通讯员 骆雨涵 刘皋