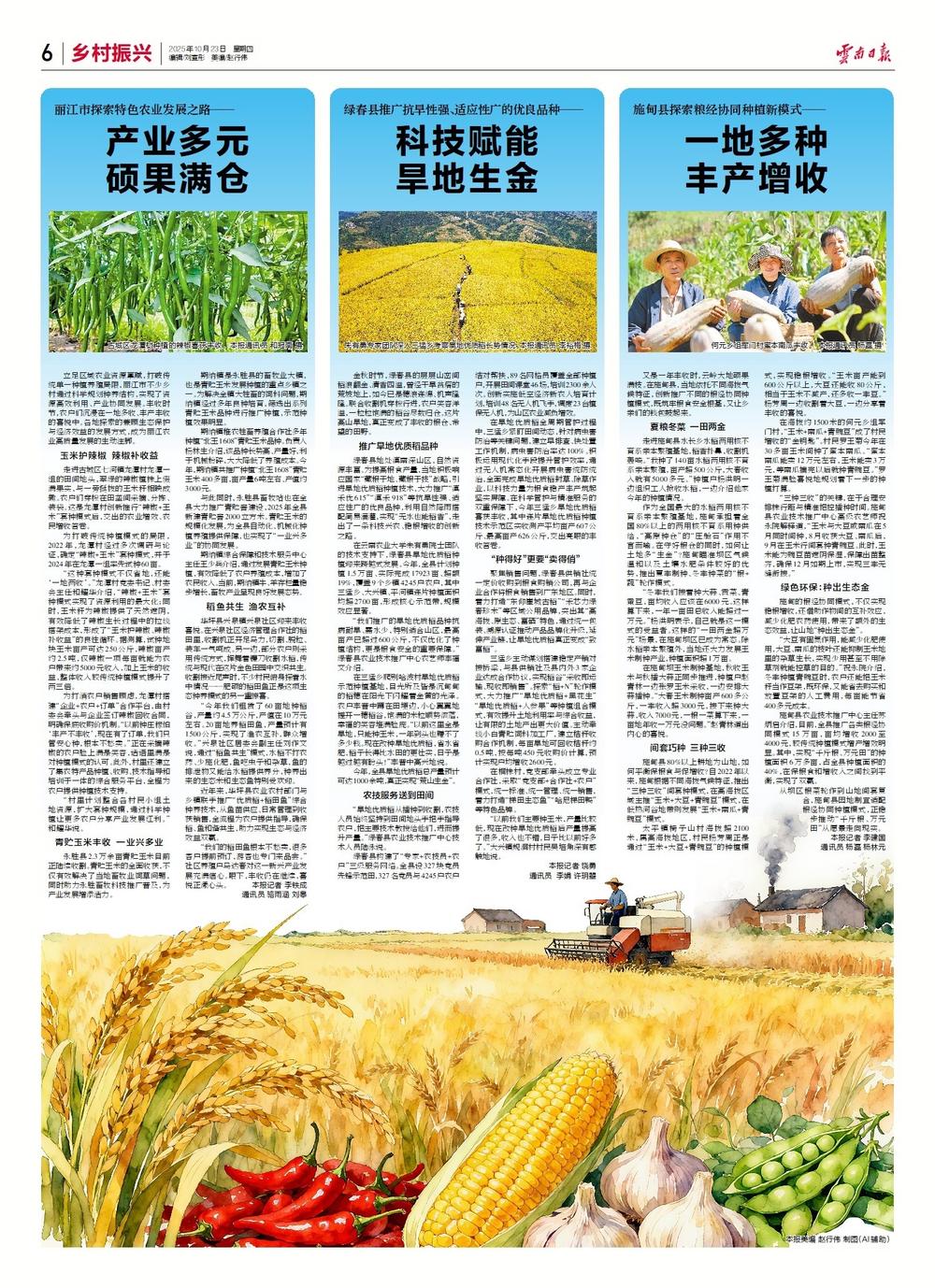

金秋时节,绿春县的层层山峦间稻浪翻金、清香四溢,曾经干旱贫瘠的荒坡地上,如今已是穗浪连绵、机声隆隆。联合收割机穿梭行进,农户笑容洋溢,一粒粒饱满的稻谷尽数归仓。这片高山旱地,真正变成了丰收的粮仓、希望的田野。

推广旱地优质稻品种

绿春县地处滇南深山区,自然资源丰富。为提高粮食产量,当地积极响应国家“藏粮于地、藏粮于技”战略,引进旱地优质稻种植技术,大力推广“滇禾优615”“滇禾918”等抗旱性强、适应性广的优良品种,利用自然降雨搭配简易滴灌,实现“无水也能稻香”,走出了一条科技兴农、稳粮增收的创新之路。

在云南农业大学朱有勇院士团队的技术支持下,绿春县旱地优质稻种植迎来跨越式发展。今年,全县计划种植1.5万亩、实际完成17923亩、超额19%,覆盖9个乡镇4245户农户,其中三猛乡、大兴镇、平河镇连片种植面积均超2700亩,形成核心示范带,规模效应显著。

“我们推广的旱地优质稻品种抗病耐旱、需水少,特别适合山区,最高亩产已超过600公斤,不仅优化了种植结构,更是粮食安全的重要保障。”绿春县农业技术推广中心农艺师李福文介绍。

在三猛乡爬别哈波村旱地优质稻示范种植基地,目光所及皆是沉甸甸的稻穗在阳光下闪耀着金黄的光泽。农户李普中蹲在田埂边,小心翼翼地搓开一穗稻谷,饱满的米粒顺势滚落,幸福的笑容堆满脸庞。“以前这里全是旱地,只能种玉米,一年到头也赚不了多少钱。现在改种旱地优质稻,省水省肥,稻子长得比水田的更壮实,日子是越过越有盼头!”李普中高兴地说。

今年,全县旱地优质稻总产量预计可达1000余吨,真正实现“荒山生金”。

农技服务送到田间

“旱地优质稻从播种到收割,农技人员始终坚持到田间地头手把手指导农户,把主要技术教授给他们,进而提升产量。”绿春县农业技术推广中心技术人员陆泳说。

绿春县构建了“专家+农技员+农户”三级服务网络。全县设327块党员先锋示范田,327名党员与4245户农户结对帮扶,89名网格员覆盖全部种植户,开展田间课堂46场,培训2300余人次。创新实施低空经济新农人培育计划,培训48名无人机飞手,调度23台植保无人机,为山区农业减负增效。

在旱地优质稻全周期管护过程中,三猛乡紧盯田间动态,针对病虫害防治等关键问题,建立早排查、快处置工作机制,病虫害防治率达100%。积极运用现代化手段提升管护效率,通过无人机常态化开展病虫害统防统治,全面完成旱地优质稻封草、除草作业,以科技力量为粮食稳产丰产筑起坚实屏障。在科学管护与精准服务的双重保障下,今年三猛乡旱地优质稻喜获丰收,其中连片旱地优质稻种植技术示范区实收测产平均亩产607公斤、最高亩产626公斤,交出亮眼的丰收答卷。

“种得好”更要“卖得俏”

聚焦销售问题,绿春县供销社统一定价收购到粮食购销公司,再与企业合作将粮食销售到广东地区。同时,着力打造“东仰崖城古稻”“禾芯力绿春珍米”等区域公用品牌,突出其“高海拔、原生态、富硒”特色,通过统一包装、溯源认证推动产品品牌化升级,延伸产业链,让旱地优质稻真正变成“致富稻”。

三猛乡主动谋划搭建稳定产销对接桥梁,与县供销社及县内外3家企业达成合作协议,实现稻谷“采收即运输、现收即销售”。探索“稻+N”轮作模式,大力推广“旱地优质稻+黑花生”“旱地优质稻+人参果”等种植组合模式,有效提升土地利用率与综合收益,让有限的土地产出更大价值。主动牵线小白青贮饲料加工厂,建立秸秆收购合作机制,每亩旱地可回收秸秆约0.5吨,按每吨450元收购价计算,预计实现户均增收2600元。

在桐株村,党支部牵头成立专业合作社,采取“党支部+合作社+农户”模式,统一标准、统一管理、统一销售,着力打造“梯田生态鱼”“哈尼梯田鸭”等特色品牌。

“以前我们主要种玉米,产量比较低,现在改种旱地优质稻后产量提高了很多,收入也不错,日子比以前好多了。”大兴镇规洞村村民吴培角深有感触地说。

本报记者 饶勇

通讯员 李娟 许玥曌