晨雾未散,群山环抱间,一座600余年历史的彝族古村落渐渐苏醒。青石板路蜿蜒向前,连起一栋栋古朴的夯土老屋。屋檐下,“90后”店主李晓倩推开木窗,开始准备一天的“彝韵茶香”。不远处的文化广场上,几位老人悠闲地晒着太阳,用彝语聊着家常。村口,身着民族服饰的彝族阿婆挑着竹篮售卖土特产,外来游客提着刚买的咖啡驻足攀谈。

这里是昆明市西山区团结街道乐居村,这个曾经“藏在深山人未识”的传统村落,如今围绕“文旅+”理念,立足彝族文化、历史背景和风土人情,打造独具特色的乡村旅居目的地,让古老村寨焕发全新活力。

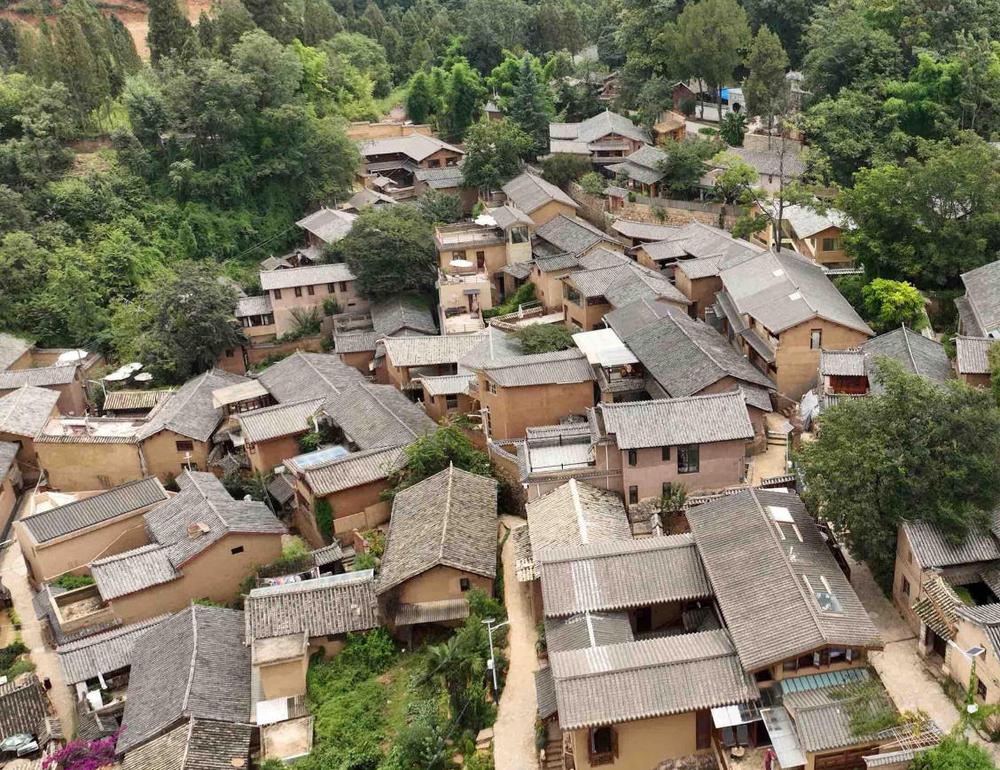

乐居村是昆明近郊少有的多民族混居古村,居民以彝族和白族为主。村里完整保存着69栋明清时期的“一颗印”建筑,这些土木结构的传统民居,以穿斗式木构架、夯土墙和青瓦屋面为特色,是彝族建筑文化的活化石。

2008年,西山区引入社会资本,通过企业化运作对濒临消亡的古村展开抢救性保护,探索“古宅认养+活化利用+庭院经济”机制。保护并非冻结,而是在保留原有风貌的同时植入现代生活功能。

走进占地22亩的乐居民族文化园,一灵地、一片林、一展馆、一壶酒等12个特色主题,融合了建筑、饮食、手工艺等多元元素。“我们致力于展现彝族、白族‘一家亲’的和谐文化。”民族文化园主理人周紫萍说。作为2013年从贵州迁居至此的“新村民”,她深切感受到当地的人文温度:“在这里,我的幸福指数非常高。”

午后,村口的彝家土味餐馆座无虚席。店主王秀花端着热气腾腾的彝家辣子鸡穿梭在餐桌间:“周末每天要接待三四百人,很多游客专门从城里开车来吃饭。”

乐居村围绕“文旅+”理念,推动文化与旅游深度融合发展。村里引入20余家文创工作室和特色店铺,形成集彝族美食、传统手工艺、文化体验于一体的特色街区。

更难得的是,那些深藏于日常生活的文化记忆被一一激活。彝文学习班、月琴传习所、刺绣工坊相继开办,不定期举办的彝绣培训班上,彝族阿婆手把手教“新村民”穿针引线。

在“彝绣今生”工作室,绣娘们正飞针走线,将传统彝绣与现代设计相结合,开发出文创产品200余种。“以前刺绣只能自己用,现在变成收入来源。”绣娘阿芝笑着说。

沿着石板路往村子深处走,一栋三层夯土小楼跃入眼帘,这是去年刚开业的乐居之眼民宿。民宿主理人周未来自湖南,已在乐居村定居两年。“建民宿时,我们特意请了当地村民来帮忙。”她指着屋檐下的木雕说,“这些雕花是村里老工匠的手艺。”民宿三楼的两间星空房配备全景天窗,夜晚躺在床上,银河清晰可见。

像周未这样的“新村民”,乐居村已有20多位。他们带来新理念、新业态,村里成立合作社,建立“新老村民”共建机制,通过房屋租赁、劳务合作、产品代销等方式,与原住村民共享发展红利。

如今的乐居村,清晨有鸟鸣,午后有茶香,夜晚有灯火。老人在古树下聊天,孩童在巷弄间嬉戏,游客在民宿阳台上远眺群山……传统与现代、保护与发展,在这里和谐共生。

本报记者 熊明