一条路,从理念的星火中铺展,在合作的土壤里延伸,于友谊的长河里流淌。

11月10日至11日,“占芭花遇见茉莉花”中老文化之路主题展在老挝占巴塞省巴色市举办。

从共同理想到务实成果,从设施互通到情感相融,每一段真诚的感言、每一幅珍贵的影像、每一个用心的展陈,都成为这条路上深刻的印记。

当占芭花与茉莉花在湄公河畔相遇,中老命运共同体的故事,便在这片沃土上沉淀为历久弥新的温暖力量,在每一次对话、合作与共鸣中交织芬芳。

思想之光,照亮共同理想

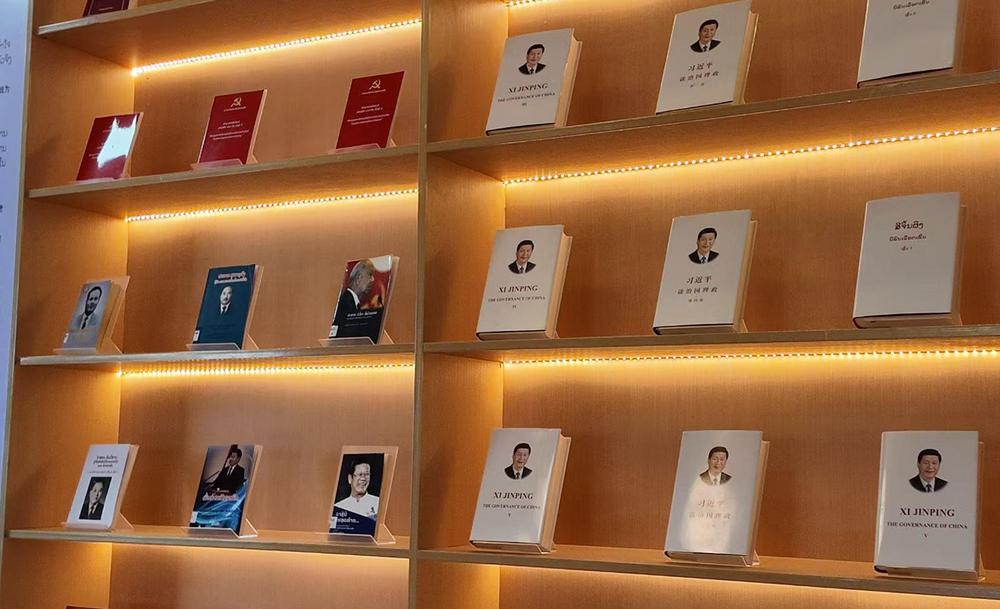

中国和老挝山同脉、水同源,是前途相关、命运与共的社会主义友好邻邦。在“思想之光”展区,陈列着习近平总书记以及老挝党和国家领导人的重要著作,展现两国思想的深度对话,更诠释道路相通、理念共鸣的深刻内涵。嘉宾不时驻足,交流彼此的见解。

老挝人民革命党中央宣传部副部长坎蒙·占塔吉表示:“这个展区彰显了两党两国的深厚交往与坚定互信。当前,凯山·丰威汉思想与习近平新时代中国特色社会主义思想在老挝广泛传播,我们深入推进两国领导人思想在地方的宣介工作,让理论伟力转化为地方发展的生动实践,不断推动两国合作走深走实。”

前老挝人民革命党中央宣传部副部长、《人民报》总编辑万赛·达温雅在书柜前动情地说:“老中友谊恰似磐石之坚,它无需附加条件,不因外物改变。无论风云如何变幻,两国始终携手并肩,共同诠释着老中命运共同体的深刻内涵。”这番话,在他与中国老友紧握的双手、会心的微笑中,自然流露。

“老中两国山水相连,减贫路上不是独行者。”在“习语感言”部分,老挝农林部农村发展司副司长阿努萨·冯提平的话语道出了许多参观者的心声。他曾站在湖南十八洞村的青石板路上,被昔日的“穷山沟”通过精准扶贫焕发新生的故事触动。阿努萨·冯提平说,他在考察期间研读《习近平谈治国理政》中关于减贫的论述,这种将顶层设计与基层创新结合的智慧,也成为老挝等发展中国家的重要参考。如今,老挝万象、琅勃拉邦等地的示范村修起了沥青路,建起了蓄水池,点亮了太阳能路灯,村民们组建了生产小组,日子越过越好。老中合作正以实际行动回应着两国改善民生的共同愿景。“当铁路与民心同频共振,这片土地上的每个村庄,都在书写着命运与共的新故事。”这段从十八洞村到湄公河畔的减贫实践,正是两国携手推进社会主义事业、走好社会主义道路的生动写照。

合作之路,通向美好明天

政治上互尊互信、经济上互惠互利、安全上相守相助、人文上相知相亲、生态上共生共治,多领域的紧密协作,共同铺就了中老命运共同体的坚实道路。在这条共同发展的道路上,无数建设者、创业者用汗水与智慧,让“共芬芳”的愿景结出累累硕果。

现场,一幅幅生动的图片讲述着发展的故事:从连续12届举办的中老两党理论研讨会,到覆盖多领域的干部培训;从中老铁路“一地两检”的推进,到电力联网、卫星通信等项目的建设;从教育医疗条件的改善到人文交流的深入——中老务实合作的路,正越走越宽、越走越实。

“老中铁路是两国合作的代表成果之一,它让老挝的发展面貌焕然一新。”坎蒙·占塔吉说,老中两国在多领域的合作硕果累累,本次展览还通过文旅分享、历史遗迹展示等丰富内容,为两国文明交流互鉴提供了诸多启示,充分体现了两国文化的多元魅力与深厚底蕴。

“我买了一辆中国新能源汽车,不仅驾驶起来平稳安静,日常使用也非常便捷。今天在老挝,越来越多的中国新能源车让人们享受到了老挝清洁能源发展的成果。”老挝国家广播电台新闻主播、记者嘎代·马诺萨站在展区中央,向参观者分享着自己的经历,“这不仅是一辆车,更是两国合作成果走进普通人生活的证明。”

像嘎代·马诺萨这样真切感受到合作红利的老挝民众越来越多。在万象赛色塔综合开发区,现代化厂房拔地而起,创造了大量就业机会;通过中老铁路,老挝的芒果经磨憨口岸快速通关,老挝香蕉能够走进北京市场;在万万高速上,往来车辆川流不息……而在更细微处,合作同样温暖:中国医生为老挝先心病患儿实施手术,勐腊县职业高级中学圆了老挝学子的求学梦,中老友好农冰村小学的师生乘着中老铁路列车开启研学之旅……“中国,靠得住。”“老挝人,真朋友。”朴素的话语,承载着两国人民最真挚的情感。

友谊之歌,唱出幸福故事

友谊,是这条路上细水长流的真诚互动,是中老两国人民从相逢到相知、从同行到同心的温暖画卷。中老两国媒体则是这幅画卷最忠实的记录者,将镜头与笔墨对准了那些让友谊可感、可触、可亲的鲜活故事。

“他们用安静回应世界,而这回响将继续,像光穿透云层,温柔而坚定。”展区一角,大屏播放着“希望之手”教育中心创始人索帕朋·赫安丽的深情讲述。如今,中老合作首档手语节目开播一周年,老挝8万名听障人士第一次真正“听”懂了新闻,了解了更广阔的世界。作为节目的推动者与参与者,索帕朋·赫安丽说:“直到我亲手制作了第一期手语节目,才真正意识到,我们与他们的距离,原来可以如此近。”她表示,每一次站在镜头前,都是一次新的尝试,而孩子们专注于模仿手势的模样、家长们眼中的欣慰,正是这档节目被真正理解和接纳的温暖时刻。

友谊的篇章,正是在这样的“搭建”与“连接”中被续写。今年是老挝文《占芭》杂志创刊20周年,这份情感的绵延、信任的积淀与心灵的契合,讲述的是友谊的深度与温度。

前老挝外交部新闻司司长潘大伟·布达拉,如今是老挝文《占芭》杂志的译审,他表示,虽然角色在变,但搭建老中理解之桥的初心未改。“看到老挝与中国的友谊越来越深厚、合作越来越丰富,心中便觉得高兴并对老中合作的未来充满信心。”潘大伟·布达拉说,他的两个女儿都曾在中国留学,如今一个还在万象创办了语言中心,专门教授汉语——这是跨越两代人的文化传承与友好往来。

展区内的交流依然热烈。老挝的占芭花与中国的茉莉花在湄公河畔的微风中,完成了一次跨越山海的拥抱。它们以无声的语言诉说着:当我们携手同行,所散发出的芬芳,足以让“幸福”这个词变得可感可及,并久久回荡在心间。

本报记者 黄议娴 杨春梅 张若谷