沈远婷

老房子楼梯转角处放着一个洗脸架,上部镶嵌着一面镜子。几年大雪,几年暑热,时光流逝,它一直在。直到要搬新房,几次经过拐角,只觉宽敞了许多,才惊觉那个老物件已许久不见。

我和奶奶一起生活时,那老物件总在那。

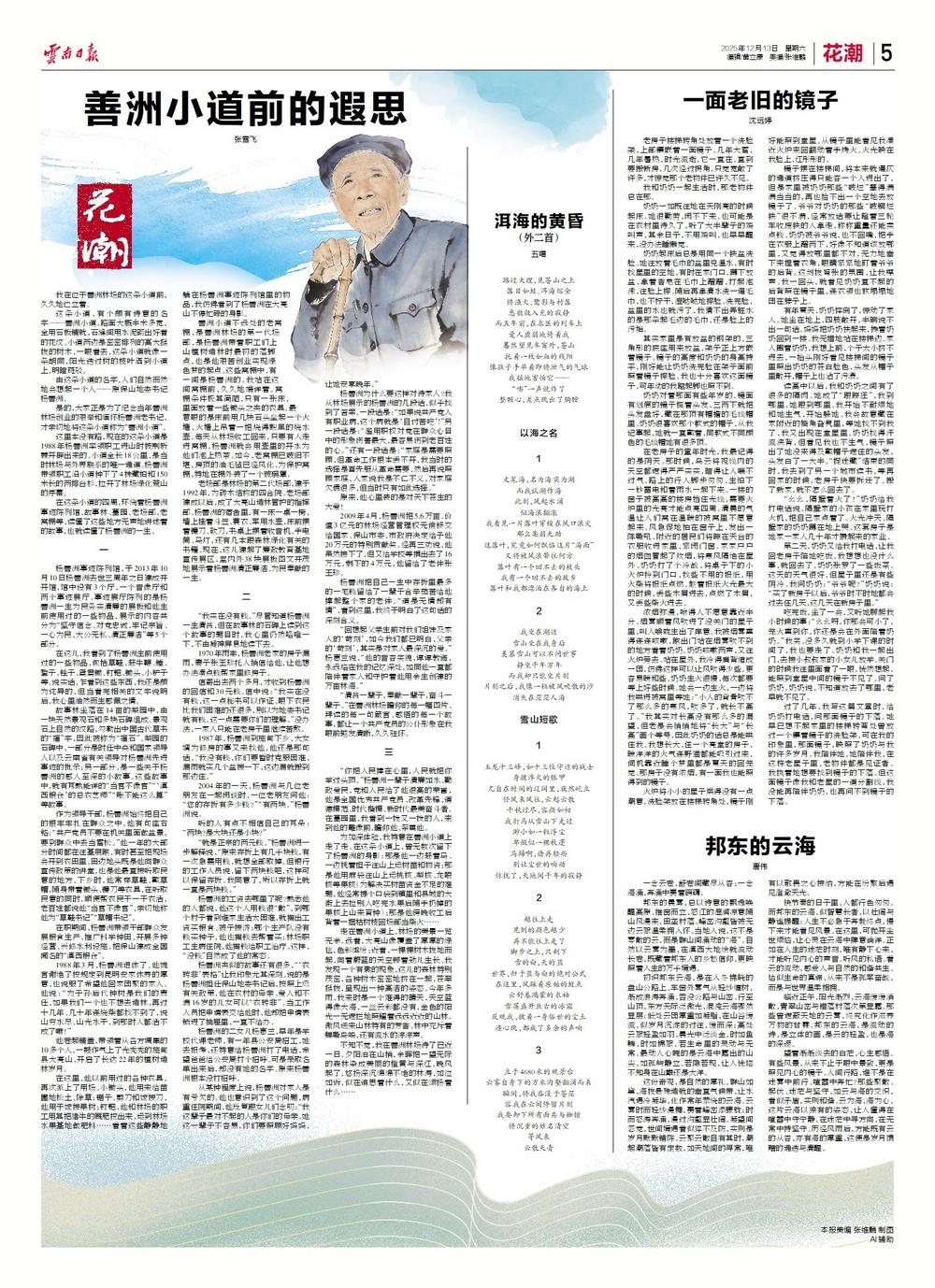

奶奶一如既往地在天刚亮的时候起床。她很勤劳,闲不下来。也可能是在农村里待久了,听了大半辈子的鸡叫声,其余日子,不用鸡叫,也早早醒来,没办法睡懒觉。

奶奶起床后总是用同一个铁盆洗脸。她往放着毛巾的盆里兑温水,有时找屋里的空地,有时在家门口,蹲下放盆,拿着香皂在毛巾上蹭蹭,打起泡沫,往脸上擦。随后再拿清水洗一遍毛巾,也不拧干,湿哒哒地擦脸。洗完脸,盆里的水也就污了,我猜不出弄脏水的是那条起毛边的毛巾,还是脸上的污垢。

其实家里是有放盆的钢架的,三角形的底座用来放盆,架子正上方嵌着镜子。镜子的高度和奶奶的身高持平,刚好能让奶奶洗完脸在架子面前照着镜子擦脸。我也十分喜欢这面镜子,可年幼的我踮起脚也照不到。

奶奶对着那面有些年岁的、镜面有划痕的镜子梳着头发,三两下就把头发盘好,藏在那顶有帽檐的毛线帽里。奶奶很喜欢那个款式的帽子,从我记事起,她就一直戴着,同款式不同颜色的毛线帽她有很多顶。

在老房子的童年时光,我最记得的是阴天。那时候,乌云将视线内的天空都遮得严严实实,暗得让人喘不过气。路上的行人脚步匆匆,生怕下一秒雷电和着雨水一起下来。一楼的窗子被高高的楼房挡住光线,需要火炉里的光亮才能点亮四周。清晨的气温让人们窝在温暖的被窝里不愿意起来。风急促地拍在窗子上,发出一阵嘶吼。附近的居民们将晾在天台的衣服收进家里,紧闭门窗。家家户户的烟囱冒起了炊烟,将寒风隔绝在屋外。奶奶打了个冷战,将桌子下的小火炉拎到门口,找些不用的报纸,用火柴将报纸点燃。趁着报纸火光最大的时候,丢些木屑进去,点燃了木屑,又丢些柴火进去。

浓烟弥漫,呛得人不愿意靠近半分。烟雾顺着风吹进了没关门的屋子里,叫人喉咙生出了痒意。我被烟雾熏得连连咳嗽,跑出门站在烟雾吹不到的地方看着奶奶。奶奶咳嗽两声,又往火炉旁去。站在屋外,我冷得肩背缩成一团,仿佛这样可以让风吹得少些,更容易暖和些。奶奶生火很慢,每次都要等上好些时候。她会一边生火,一边将我哄进被窝里等她:“小人的脊骨吹不了那么多的寒风,吹多了,就长不高了。”我其实对长高没有那么多的渴望,但老是会悄悄地将“长大”与“长高”画个等号,因此奶奶的话总是能哄住我。我想长大,住一个亮堂的房子,暖洋洋的火气连野猫都能吸引过来,伺机靠近睡个梦里都是夏天的回笼觉。那房子没有浓烟,有一面我也能照得到的镜子。

火炉将小小的屋子烘得没有一点潮意,洗脸架放在楼梯转角处,镜子刚好能照到堂屋。从镜子里能看见我凑近火炉来回翻动着手烤火。火光映在我脸上,红彤彤的。

镜子摆在楼梯间,将本来就逼仄的通道挤压得只能容一个人进出了,但是家里被奶奶那些“破烂”塞得满满当当的,再也拾不出一个空地去放镜子了。爷爷对奶奶的那些“破铜烂铁”很不满,经常放话要让蹬着三轮车收废铁的人拿走,称称重量还能卖点钱。奶奶被爷爷说,也不回嘴,把手在衣服上蹭两下,好像不知道该放哪里,又觉得放哪里都不对,无力地垂下来捏着衣角,眼睛紧紧地盯着爷爷的后背。这剑拔弩张的氛围,让我噤声。我一回头,就看见奶奶直不起的后背照在镜子里,连衣领也软塌塌地团在脖子上。

有年夏天,奶奶摔倒了,惊动了家人。她坐在地上,四肢敞开,半晌说不出一句话。妈妈把奶奶扶起来,搀着奶奶回到一楼。我无措地站在楼梯边。家人围着奶奶,我想上前,个子太小挤不进去,一抬头刚好看见楼梯间的镜子里照出奶奶的苍白脸色,头发从帽子里散开,帽子上也沾了污渍。

读高中以后,我和奶奶之间有了很多的隔阂。她成了“跟踪狂”,我到哪里,她跟到哪里。我开始不耐烦地和她生气,开始躲她。我会故意藏在家附近的犄角旮旯里,等她找不到我了,我又出现在堂屋里。奶奶找得汗流浃背,但看见我也不生气,镜子照出了她没来得及戴帽子遮住的头发,头发白了一大半。“捉迷藏”结束的同时,我去到了另一个城市读书,等再回家的时候,老房子快要拆迁了。搬了新家,就不怎么回去了。

“幺幺,隔壁着火了!”奶奶给我打电话说。隔壁家的小孩在家里玩打火机,把自己家点着了。火光冲天。隔壁家的奶奶蹲在地上哭。这套房子是她家一家人几十年才攒起来的家业。

第二天,奶奶又给我打电话,让我回老房子陪她吃饭。我想想也没什么事,就回去了。奶奶张罗了一些饭菜。这天的天气很好,但屋子里还是有些阴冷。我问奶奶:“爷爷呢?”奶奶说:“买了新房子以后,爷爷时不时地都会过去住几天,这几天在新房子里。”

吃完饭,坐了一会,又听她聊起我小时候的事:“幺幺呀,你那会可小了,笼火熏到你,你还是会在外面陪着奶奶。”我笑。没多久就到小学下课的时间了,我也要走了。奶奶和我一起出门,去接小叔叔家的小女儿放学。关门的时候我往里面看了一眼,恍然想起,能照到堂屋中间的镜子不见了。问了奶奶。奶奶说,不知道放去了哪里,老早就不见了。

过了几年,我写这篇文章时,给奶奶打电话,问那面镜子的下落。她早已想不起家里的楼梯转弯处曾放过一个镶着镜子的洗脸架,可在我的印象里,那面镜子,映照了奶奶与我的许多岁月。我陪伴她,她陪伴我,在这栋老屋子里,老物件都是见证者。我执着地想要找到镜子的下落。但这面镜子像我和老屋的一道分割线,我没能再陪伴奶奶,也再问不到镜子的下落。