林琼

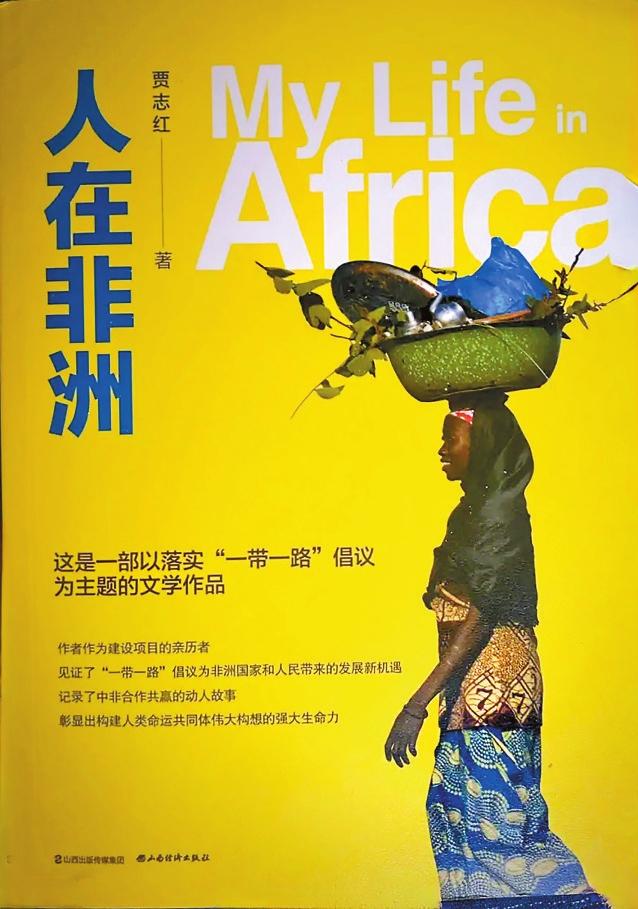

《人在非洲》(贾志红著,山西经济出版社2022年5月版)一书中的散文,既独立成章,又浑然天成。书中的人、景、物,既满溢了作家对工友、对非洲同胞的深情厚谊,又记录了中非人民落实“一带一路”倡议,互惠互利,合作共赢的动人故事。

贾志红笔下的非洲,充满温情的样子,让人为之动容。

全书的开篇之作《尼埃纳姑娘》一文里,作者在记述厨娘古鲁蒂姆顶着只扎好一半小辫子的卷发赶回工地做饭,以及另一位厨娘阿娃对工地建设抽水马桶一事心生惊讶等趣事前,简要叙述了作者暮春时节初入非洲,顶着热浪,踩着星光,踏进工程队驻尼埃纳基地的院子里,看到卸下果实的芒果树、悻悻而去的黄狗虎子、不苟言笑的经理老何的情形。除了让读者感知到作者所在工程队驻地异常炎热的天气状况和稍显恶劣的生活环境外,还让读者感知到作者初入非洲时的陌生、疏离和不适应感。可只在非洲工作了一年时间,作者对非洲炎热寂寥的第一印象,便被温暖和感动所取代。她毫不吝啬笔下的文字,将在非洲工作期间亲逢的人、亲历的事跃然纸上,让同事的温暖、非洲的温情如一泓清泉,在读者心间流淌。

刚刚品读《翅膀》一文时,我味蕾的每一个细胞都被脱落了翅膀的油炸飞蚂蚁唤醒,可当读到阿芙的家人想将16岁的阿芙嫁给一个60多岁、已有三位妻子的男人时,一种不可言喻的失落情绪充斥进我的内心。我尊重非洲的婚俗习惯,亦理恤阿芙家人让阿芙嫁给与之年龄悬殊较大之人,是迫于还债的权宜之计,但由于文化上的差异,我对他们的做法始终不以为然。庆幸的是,中非工友在关键时刻,向阿芙伸出了援助之手,将她从那个腐朽的婚嫁牢笼中解救出来,能够更有尊严、从容自信地生活。飞蚂蚁的翅膀脱落,看似沉重的外表下,是其完成了使命的超然。工友们的捐助,亦如飞蚂蚁的翅膀,在帮助阿芙重获新生后,便不紧不慢,缓缓隐落,褪去苦楚,留下温暖。未来的日子里,希冀阿芙张开满含爱与感动的“翅膀”,在蔚蓝的天空中自由自在地翱翔。

工程队队员们在尼埃纳驻地的邻居小乌力,像一支利箭,一直在《奔跑,奔跑》。长相帅气的小乌力,跑到作者面前,让她品尝一种像甘蔗一样可以嚼食的树心,以及跑到工程队驻地,领取作者赠予的可口可乐的样子,甚是可爱。更为可爱可敬的,是乌力的哥哥阿杜,他将对家庭的爱,浓缩在乌力有幸得到体育经纪人赏识,朝着更加美好的明天奔跑的希冀里。而乌力的姐姐阿夏,与工程队小李那段若隐若现、尚未开始就无奈结束的爱恋,便多了些许悲悯色彩。希望可爱、可敬,偶尔也会遇到一些可悲之事的乌力一家,能够在通往美满幸福的道路上加速奔跑,永不止息。

《月光之舞》是全书最能让人顿生无限神思遐想的文章。一面跟随那些优美的文字,在杰杰纳的乳油树林间、碎石场旁、工程队驻地的水井边徜徉;一面畅想美丽的厨娘卓丽芭,身着白色长裙,趁着月色翩然起舞的样子,心情既轻松又惬意。没有在农村生活过的我,很难想象就连通讯信号都没有的杰杰纳,该有多么寂寥、落后?但透过《月光之舞》,我能感知得到,稍适寂寥的状态和稍显落后的生活,丝毫影响不到那里的人民对待生活的热情。就像卓丽芭,可以在举着菜刀同工友们开玩笑的“厨娘”,与身着白裙在众目睽睽之下忘情起舞的“舞者”间,自由转换角色。作者从非洲大城市锡加索一家名为“卓丽芭”的服装店,为卓丽芭捎回这条白裙,既是巧合,也是必然——服装店店名与卓丽芭的名字相同,是巧合,但作者看到适合卓丽芭的舞裙,便特意选购回来赠送给她,是必然。卓丽芭和非洲工友的热情感染了驻扎在那里的中国工程队员,工程队员们以挖井、采石、施工、援建的务实之举,回馈非洲同胞的热情,将中国人博爱的种子播撒到非洲大地。虽然作者所在工程队终将离开非洲这片稍显原始的土地,但工程队在西非原野上修筑的那条208公里长的《黑金缎带》,会永远匍匐在那里。而且还会有更多中国工程队会踏上非洲这块满含温情的土地,让更多富含中国元素的“黑金缎带”赓续绵延在非洲大地。

贾志红笔下的非洲,充满灵性的样子,让人浮想联翩。

我尤喜《蓝羽鸟》一文,除了它语言优美外,还与我好奇心强、想象力丰富有关。作者在与同事兵分几路前往森林里找寻适合建筑用的优质红土时,不小心迷了路,却因祸得福,在一只身披蓝色羽衣的神鸟“蓝羽鸟”的引领下,不仅找到了出路,还找到了工地所需红土。我对蓝羽鸟是否真如布古尼市那位德高望重的长者所言那么神奇,不置可否。但我相信,在我们每个人的脑海里,都有像“蓝羽鸟”一样指引我们前行的东西,它给予我们的,是难能可贵的机遇,不可多得的运气,矢志不渝的信仰和锲而不舍的坚持。或许正是得益于蓝羽鸟的指引,工地试验室的技术员蕾拉才意外获得资助,踏上了留法学习之旅。而“蓝羽鸟”同样引领作者所在的工程队用优质的土壤和优良的技术,为很多非洲城市建造了互联互通、外畅内序的路桥,打通了“一带一路”腾飞的双翼。

贾志红笔下的非洲,因未经太多雕琢而依旧古朴纯粹的样子,让人颇感新奇。

在《恩古哈拉的九重葛》一文中,我对作者所在工程队驻恩古哈拉临时驻地那些被暴雨侵袭的九重葛,对作者同事小冰笔下“恩古哈拉的九重葛”那句似诗非诗的诗句,对作者工程队尼埃纳驻地那条残忍杀害了一头驴的毒蛇,都不太感兴趣,并非因历经太多岁月磨砺,丧失了发现美的眼睛和悲悯的情怀,而是厨娘法杜娜将每月四万西朗(约合人民币452元)工资收入尽数全数上交父母,贴补家用一事,让我既心疼,又欣慰——心疼于她们家稍显拮据的生活状况,欣慰于这为数不多的工资收入,印证了这个非洲女孩的善良和这户非洲居民的幸福。在非洲、中国、世界各地,有许多同法杜娜类似的家庭,一家人虽不富裕,但却其乐融融地生活在一起,简单、纯粹、自然,也是美好。法杜娜后来有幸到大城市锡加索的广告公司上班,希冀她像工地试验室的技术员蕾拉一样,能够有幸与神奇的“蓝羽鸟”不期而遇,在它的引领和庇佑下,展翅飞向梦想的远方。尤其值得一提的是,文中身材妖娆的非洲女性,身穿T恤衫,脚踩人字拖鞋,戴着头巾,用头顶打水的样子,竟然与我家30年前那款白底蓝花窗帘上印着的图案如出一辙。我方才知道,设计师当时设计的那款窗帘图案,并非天马行空,而是有据可查。艺术来源于生活,又高于生活,这就是最好的诠释。在好奇心的驱使下,我又专门百度了一番,方才知道,作者笔下那些玫红色的九重葛,跟我们家乡的叶子花无异,希冀作者笔下的法杜娜、法蒂姆等非洲女孩,以及非洲大地上的人民,与恩古哈拉的九重葛一样,沐浴骄阳,茁壮生长,绚烂绽放。

当《古斯古斯》这个标题初入眼帘时,我自然而然地将其与尼埃纳、基塔等非洲城市联系在一起。不过只读过第一段,我便知道古斯古斯是作者在非洲工作期间最流连忘返的一种美食,而非一座城市。我垂涎这种粥的美味,亦知道我念中专时品尝过的小米粥不及古斯古斯粥美味,但执拗的我,还是不觉将古斯古斯这种用淡黄色、圆形谷物熬制而成的粥,与我国北方的小米粥联系在一起。就像作者明知后来在意大利一家餐馆品尝到的古斯古斯饭,与古斯古斯粥判若云泥,还是将其与古斯古斯粥联系在一起。他(她、它)分明是他(她、它),但又不再是他(她、它)的疑问和困惑,或许都曾出现在我们的人生里。古斯古斯,于作者,是美好的回忆;于我,是美好的希冀。

《人在非洲》不是浮光掠影的记述,而是饱含深情的写作。贾志红笔下那个充满灵性、饱含温情、稍显质朴的非洲,会长存于我脑际,历久弥新。