青山叠翠间,大片黑色遮阳网在山坡上绵延铺展,网下一片片黄精茁壮生长,绽放着生机盎然的绿意。雨季将至,眼下正是种植滇黄精管理的关键节点,马关县大栗树乡新寨村党支部书记、共建小组长李兴明领着小组成员一出现,村里种植户便团团围上。“我今年刚开始种黄精,不知道怎么管理,现在要注意些啥?”“我这块地出现了红蜘蛛,怎么防治,用啥药效果好?”……“不要用大肥,要注意药物配比,平时观察得勤一点。”查看着黄精长势,共建小组成员穿梭在田间地头,耐心为每一位种植户答疑解惑。

“原来村里产业薄弱,只有零星农户种植三七,不少人外出务工谋生。”李兴明回忆道。2023年,依托社区共建理事会,新寨村组建共建小组,李兴明主动外出考察商机,“黄精种植投资低、效益高,市场需求大,利用村里的土地和气候优势种黄精,一定有前景!”回村后,李兴明在村里示范种植黄精20亩,产值达68万元。随着成效逐步显现,村民们纷纷上门请教。

“现在村里60%以上的人家都在种植黄精,投入低、效益高,共建小组手把手传授经验,还对接企业和收购商销售,为我们保驾护航。”去年,在外务工多年的蔡中万眼见家乡中药材产业越来越红火,返乡种起了20亩黄精。

如今,依托共建理事会,新寨村种植重楼、黄精、百合、石菖蒲等10余种药材1068亩,产值达1268万余元,还带动群众发展肉牛养殖项目,全村养殖肉牛160余头,产值达108万余元。全村外出务工的青壮年从90人减少到40人左右,2024年全村人均纯收入达2.5万余元,村民在家门口鼓起了“钱袋子”。

以党建为引领,以共建理事会为机制化手段,文山州充分发挥各类乡村人才的“领头羊”作用,优化乡村资源配置,激发乡村振兴的内生动力,积极探索村企联建、特色农业等多元发展路径。

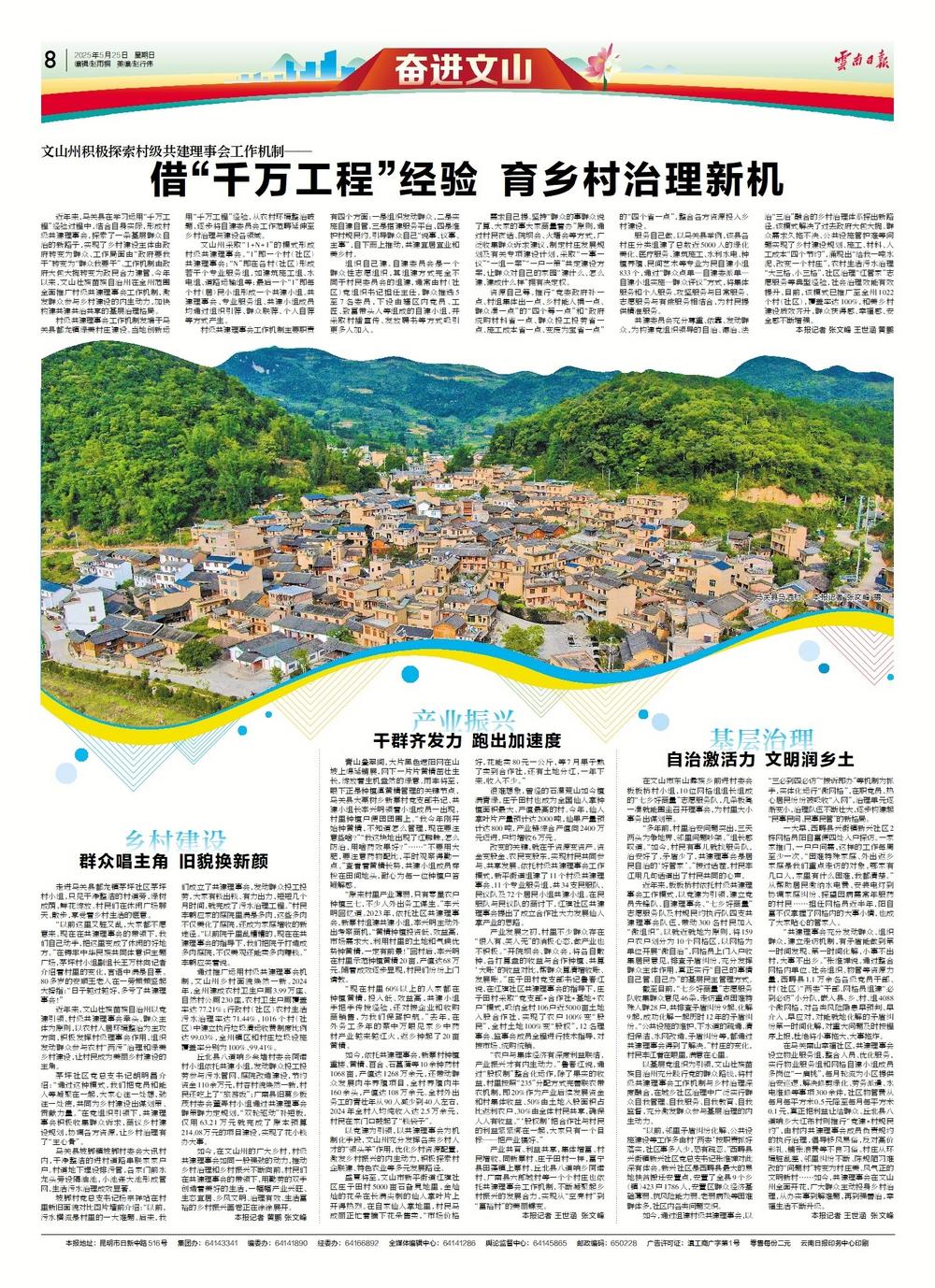

盛夏将至,文山市新平街道红旗社区庄子田村5000亩石旮旯地里,金灿灿的花朵在长满尖刺的仙人掌叶片上开得热烈。在自家仙人掌地里,村民马成丽正忙着摘下花朵售卖,“市场价格好,花能卖80元一公斤,等7月果子熟了卖到合作社,还有土地分红,一年下来,收入不少。”

很难想象,曾经的石漠荒山如今植满青绿,庄子田村也成为全国仙人掌种植面积最大、产值最高的村。今年,仙人掌叶片产量预计达2000吨,仙果产量预计达800吨,产业链综合产值向2400万元迈进,户均增收6万元。

改变的关键,就在于资源变资产、资金变股金、农民变股东,实现村民共同参与、共享发展。依托村级共建理事会工作模式,新平街道组建了11个村级共建理事会、11个专业服务组,共34支民服队、民议队及72个居民小组共建小组。在民服队与民议队的商讨下,红旗社区共建理事会提出了成立合作社大力发展仙人掌产业的思路。

产业发展之初,村里不少群众存在“恨人有、笑人无”的消极心态,做产业也不积极。“开院坝会、群众会,将各自散种、各打算盘的收益与合作种植、共算‘大账’的收益对比,帮群众算清增收账、发展账。”庄子田村党支部书记鲁春红说,在红旗社区共建理事会的指导下,庄子田村采取“党支部+合作社+基地+农户”模式,吸纳全村106户近5000亩土地入股合作社,实现了农户100%变“股民”,全村土地100%变“股权”,12名理事会、监事会成员全程进行技术指导,对接市场、统购统销。

“农户与集体经济有深度利益联结,产业振兴才有内生动力。”鲁春红说,通过“股权制”整合化运作,除了果实的收益,村里按照“235”分配方式完善联农带农机制,即20%作为产业后续发展资金和村集体收益、50%由土地入股面积占比返利农户、30%由全体村民共享,确保人人有收益。“‘股权制’把合作社与村民的利益紧紧绑在一起,大家只有一个目标——把产业搞好。”

产业共育、利益共享,集体增富、村民增收。同新寨村、庄子田村一样,富宁县田蓬镇上寨村、丘北县八道哨乡阿诺村、广南县六郎城村等一个个村庄也依托共建理事会工作机制,不断凝聚起乡村振兴的发展合力,实现从“空壳村”到“富裕村”的美丽蝶变。

本报记者 王世涵 张文峰