在文山市东山彝族乡前进村委会板板桥村小组,10位网格组组长组成的“七乡好商量”志愿服务队,几条板凳一凑就能围坐召开理事会,为村里大小事务出谋划策。

“多年前,村里治安问题突出,三天两头为争地界、邻里问题吵架。”组长感叹道。“如今,村民有事儿就找服务队,治安好了,矛盾少了,共建理事会是居民自治的‘好管家’。”接过话茬,村民李江用几句话道出了村民共同的心声。

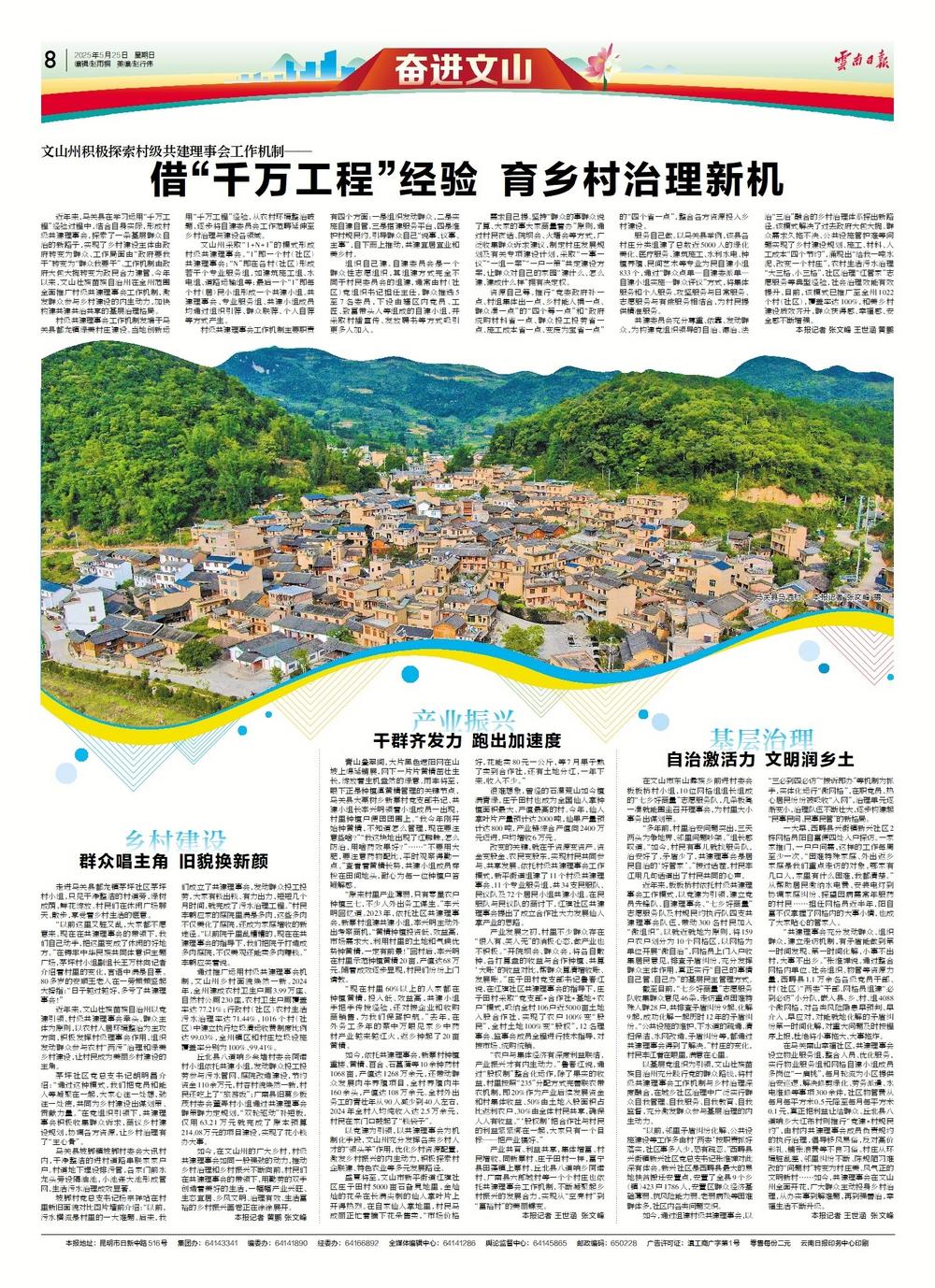

近年来,板板桥村依托村级共建理事会工作模式,以党建为引领,建立党员先锋队、自建理事会、“七乡好商量”志愿服务队及村规民约执行队四支共建理事会队伍,带动300名村民加入“微组织”。以就近就地为原则,将159户农户划分为10个网格区,以网格为单位开展“微自治”,网格员上门入户收集居民意见,排查矛盾纠纷,充分发挥群众主体作用,真正实行“自己的事情自己管、自己办”的基层民主管理方式。

截至目前,“七乡好商量”志愿服务队收集群众意见46条,走访重点困难特殊人群28户,共排查矛盾纠纷9起、化解9起,成功化解一起历时12年的矛盾纠纷。“公共设施的维护、下水道的疏通、清扫保洁、水网改造、矛盾纠纷等,都通过共建理事会得到了解决。”村庄的变化,村民李江看在眼里,满意在心里。

以基层党组织为引领,文山壮族苗族自治州充分践行党的群众路线,将村级共建理事会工作机制与乡村治理深度融合,在城乡社区治理中广泛实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,充分激发群众参与基层治理的内生动力。

“以前,邻里矛盾纠纷化解、公共设施建设等工作多由村‘两委’按职责抓好落实,社区事多人少,恐有疏忽。”西畴县兴街镇新兴社区党总支书记张维婵对此深有体会。新兴社区是西畴县最大的易地扶贫搬迁安置点,安置了全县9个乡(镇)423户1786人,安置区群众经济基础薄弱、抗风险能力弱、老弱病残等困难群体多,社区内各类问题交织。

如今,通过组建村级共建理事会,以“三必到四必访”“接诉即办”等机制为抓手,实体化运行“微网格”,在职党员、热心居民纷纷被吸收“入网”,治理单元逐渐变小,治理队伍不断壮大,逐步构建起“民事民问、民事民管”的新格局。

一大早,西畴县兴街镇新兴社区2栋网格员阳自富便四处入户探访。一家家推门,一户户问需,这样的工作每周至少一次。“困难特殊家庭、外出返乡家庭是我们重点走访的对象,哪家有几口人,家里有什么困难,我都清楚。”从帮助居民缴纳水电费、安装电灯到协调家庭纠纷、探望因病需常年服药的村民……担任网格员近半年,阳自富不仅掌握了网格内的大事小情,也成了大家贴心的管家人。

“共建理事会充分发动群众、组织群众,建立走访机制,有矛盾能做到第一时间发现、第一时间化解,小事不出村,大事不出乡。”张维婵说。通过整合网格内单位、社会组织、物管等资源力量,西畴县1.1万余名各级党员干部、村(社区)“两委”干部、网格员组建“必到必访”小分队,嵌入县、乡、村、组4088个微网格,对各类风险隐患早预判、早介入、早应对,对能就地化解的矛盾纠纷第一时间化解,对重大问题及时按程序上报,杜绝将小事拖大、大事拖炸。

在马关南山幸福社区,共建理事会设立物业服务组,整合人员、优化服务,实行物业服务组和网格自建小组成员多岗位“一肩挑”,每月轮流为小区提供治安巡逻,解决修剪绿化、劳务派遣、水电维修等事项300余件,社区物管费从每月每平方米0.5元降至每月每平方米0.1元,真正把利益让给群众。丘北县八道哨乡大红布村则推行“党建+村规民约”,由村内共建理事会成员负责规约的执行治理,倡导移风易俗,反对高价彩礼、铺张浪费等不良习俗。村庄从环境脏乱差、邻里纠纷不断、陈规陋习难改的“问题村”转变为村庄美、风气正的文明新村……如今,共建理事会在文山州全面开花,广大群众主动投身乡村治理,从办实事到解难题,再到强善治,幸福生活不断升级。

本报记者 王世涵 张文峰