“好,太厉害了!”一声清啸划破双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡东等村的寂静。一只形似鸡枞菌的陀螺旋转着腾空而起,直上30米高空。当它如流星般坠落时,佤族汉子一个转身,绳套轻扬,稳稳将其扣在背后,引得围观众人阵阵喝彩声。

这种陀螺便是全国独一无二的佤族鸡枞陀螺。

佤语称之为“赶迪约”的鸡枞陀螺,是沙河乡东等村的一项民间传统竞技体育运动,也是云南乃至中国独有的体育文化遗产之一,因形似野生菌鸡枞,故称鸡枞陀螺。制作鸡枞陀螺必须选用8月砍伐的紫油木,取其树心发黑部位,质地坚硬如铁,佤族匠人仅用一把柴刀就能将木段削成菌柄纤细、菌盖饱满的陀螺,即使摔打千百次也不易变形。

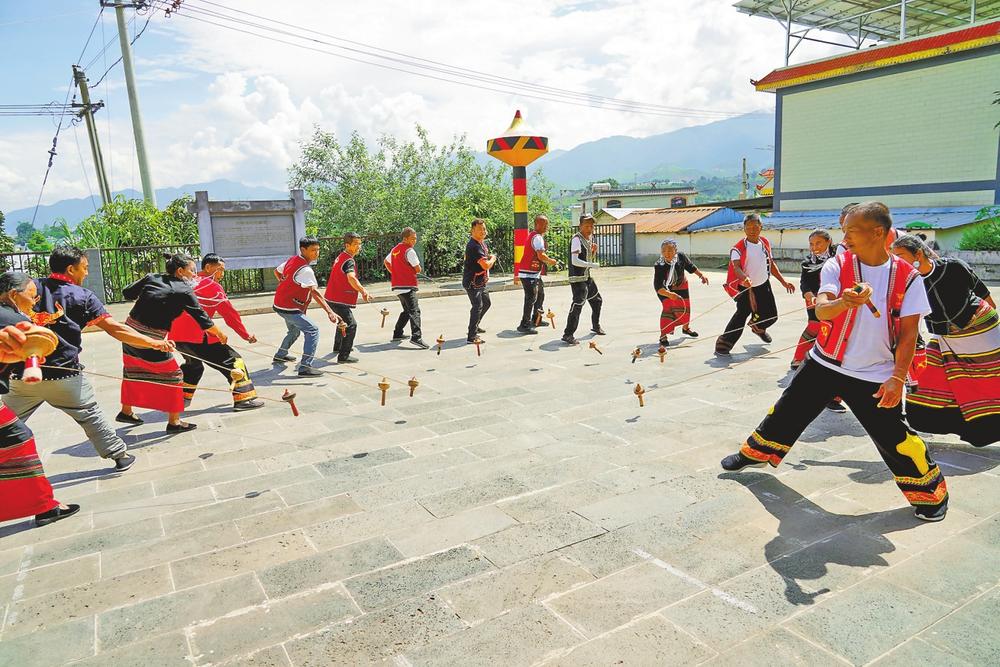

农闲时节或节庆期间,在东等村的鸡枞陀螺广场上,热情淳朴的佤族人民便聚在一起,相互展示代代相传的鸡枞陀螺抛接技艺。绳影翻飞间,陀螺似有了生命:时而如青龙飞天,时而似利箭入桶,每一次惊险的胯下接或口咬接,都会让观众屏息凝神。鸡枞陀螺表演技艺的灵魂在于其“飞天”绝技。在陀螺被抛向30米高时,表演者要在数秒内完成绳结活扣、预判落点、身体腾挪。这是对勇气与技巧的双重考验,也展露了佤族儿女的骁勇血性。“打陀螺在2021年5月成功入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录,这对我们这些传承人来说无疑注入了一剂强心剂,将会更好地继承和发扬这项技艺,让更多人了解它。”打陀螺(佤族鸡枞陀螺)省级非遗代表性传承人沙应祥说。

在东等村,佤族鸡枞陀螺表演早已超越娱乐范畴。村口新建的鸡枞陀螺广场成为文化地标,每逢节庆便成了欢乐的海洋。年轻人在胸前、背后,甚至胯下精准接住坠落的陀螺,引来阵阵喝彩;孩子们握着小号陀螺认真模仿,掌心被麻绳勒出红痕也不愿停歇;游客从这些孩子身上看到了文化传承的生动诠释。“佤族鸡枞陀螺表演技艺已嵌入我们当地文旅发展脉络,游客可体验麻绳缠绕陀螺的诀窍,或在村民指导下尝试低空抛接。”沙河乡允俸社区党总支书记、居委会主任艾蕊介绍,当陀螺在异乡游客手中颤巍巍转起时,古今文化完成一次温暖的相拥。

一根麻绳,一截紫油木,在佤族儿女手中化作直冲云霄的“精灵”。如今,鸡枞陀螺已被甩向更广阔的天地——从呼和浩特全国少数民族传统体育运动会上的惊艳亮相,到上海都市舞台上的掌声雷动,这项北回归线上的绝技正以其鲜活的生命力,成为促进各民族交往交流交融的纽带,并以其独特的魅力带动文旅经济创新发展。

本报记者 王永刚

通讯员 魏江跃 杨强 文/图