在中华民族最危险的抗日战争时期,中国共产党秉持民族大义,担负起民族救亡的历史重任,倡导建立了抗日民族统一战线,在团结并推动地方实力派积极抗战、巩固和发展抗日民族统一战线过程中,一封封跨越战区界限的书信成为连接不同政治力量的重要纽带。

1938年8月21日,在武汉会战激烈进行的关键时刻,八路军总司令朱德致信云南省政府主席龙云。这封私人信件不仅是中共高级领导人主动对国民党地方实力派进行统战工作的典范,更是全民族团结抗战的历史见证,至今读来,仍然闪耀着爱国主义和团结奋进的光芒。

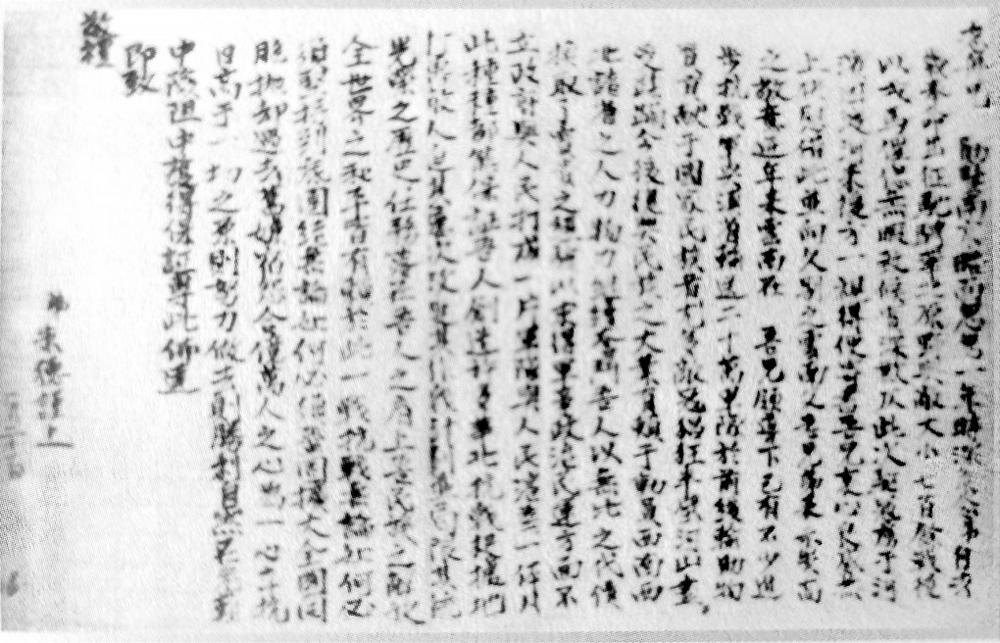

“南京晤面,匆匆一年,时深系念。”几句平常的寒暄中蕴含着深刻的历史背景。1937年全民族抗战爆发后,国共实现了第二次合作,中国共产党倡导建立起抗日民族统一战线。朱德、叶剑英这两位从云南陆军讲武堂走出来的中共高级将领与龙云在南京的会面,见证了这一历史性团结。接着,朱德介绍了中国共产党力行抗战之实,“自去岁奉命出征,驰骋华北原野,与敌大小七百余战”。

“抗战军兴,滇省输送二十万军队于前线,输助物质,贡献于国家民族者尤多。”朱德高度评价了龙云及云南军民对抗战的贡献,彰显出中国共产党人的宽阔胸怀。“今后复兴民族之大业,有赖于动员西南、西北诸省之人力物力。”这种深刻认识和全局观念,正是中国共产党作为抗战中流砥柱的思维特质。

信中,朱德极具战略眼光地预见到云南在全国抗战中的重要地位。“在将来抗战中,在争取最后的搏斗中,云南将肩负更大责任,成为抗战的一个重要根据地。”对此,他在信中勉励龙云“坚持长期抗战精神,发动民众,巩固其爱国热诚,发挥其救亡伟力……以符合历史上著名革命发祥地——云南之光荣传统。”

朱德揭露了日本侵略者的暴行,“日寇烧杀奸掳,极尽人间之惨剧……其阴险之目的,直欲将我五千年优秀民族绝灭于地球之上。”接着笔锋一转,把对民族危机的深刻认识,转化为“其残暴适足以增加我团结力量,其恶毒只能更强固我抗战之勇气与决心”的钢铁意志。可见,中国共产党人不仅看到了敌人的凶残,更看到了人民的力量所在。

信中最为闪光的是,朱德分享了华北敌后抗战的经验,“灵活而机动的运动战术之运用,游击队之到处涌起,民众普遍参加组织协助军队作战,民选政权在收复区域之广泛建立,政府与人民打成一片,军队与人民融为一体。”这不仅体现出真诚合作、共谋胜局的态度,更是中国共产党组织群众、发动群众、依靠人民的全面抗战路线的生动体现。正是这种人民战争的伟大实践,创造了“许多华北抗战根据地,打击敌人,迫其屡次改变其作战计划”,使“收复华北,收复一切失地的事业,都呈露无限希望与广大前途”。中国共产党人以自己的政治主张、坚定意志、模范行动,支撑起全民族救亡图存的希望,引领着夺取战争胜利的正确方向。

在信的结尾,朱德发出令人振奋的呼吁,“抗战无论如何,必须坚持到底;团结无论如何,必须巩固扩大。全国同胞抛却过去旧嫌宿怨,合亿万人之心为一心,本抗日高于一切之原则,努力做去。”这是中国共产党在民族危亡关头的鲜明立场,是超越意识形态差异、以民族利益为最高准则的庄严承诺,体现了真正以民族利益为重的政治品格。

今天重读这封书信,我们依然能够感受到那种“同心协力,缔创独立自由幸福之新中国”的理想光芒。在中华民族伟大复兴的征程上,这种团结御侮、共赴国难的精神,依然是我们宝贵的精神财富和前进动力。

张李明