一份电令,字字千钧——“滇缅公路在此全民抗战期间,实为我国防交通之唯一生命线。”

这不是一份普通的公文,而是一道生死时速的动员令。

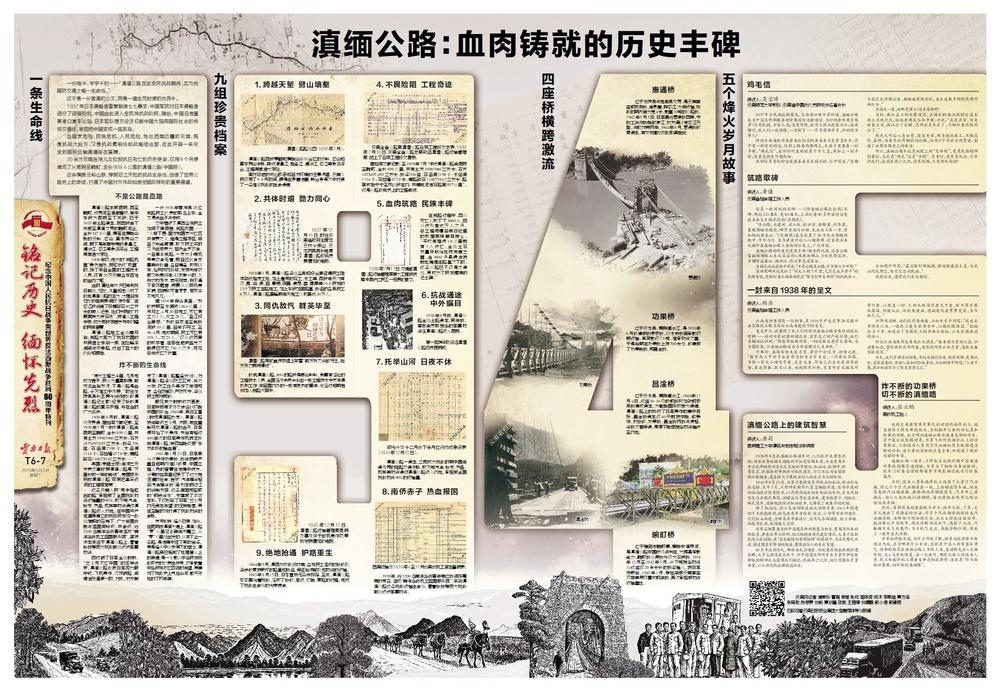

1937年日本侵略者蓄意制造七七事变,中国军民对日本侵略者进行了顽强抵抗,中国由此进入全民族抗战阶段。随后,中国沿海重要港口基本沦陷,日本军队想方设法切断中国大陆同国际社会的传统交通线,妄图把中国变成一座孤岛。

当国家危殆、民族危机、人民危险,地处西南边疆的云南,既是抗战大后方,又是抗战最前线和战略结合部,在此开辟一条安全的国际运输通道迫在眉睫。

20余万云南各族儿女扛起抗日救亡的历史使命,仅用9个月便建成了从昆明至畹町、全长959.4公里的滇缅公路(中国段)。

这条横跨云岭山脉、穿越怒江天险的抗战生命线,创造了世界公路史上的奇迹,打通了中国对外作战和接受国际援助的重要通道。

不是公路是血路

滇缅公路东起昆明,西至畹町,过界河至缅甸腊戍,其中东段为昆明至下关段,已于1935年土路通车。而西段由下关起至滇缅交界的畹町河止,全长547.8公里,横亘在横断山脉的云岭、怒山、高黎贡山之间,脚下是奔腾咆哮的漾濞江、澜沧江、怒江等急流深谷,工程异常浩大艰险。

1938年初,庞大的“筑路机器”轰然启动,而驱动这“机器”的,除了来自全国的工程技术人员,还有20万云南各族百姓的血肉之躯。

当时,青壮年大多已奔赴抗日前线,妇女、儿童和老人成了修筑滇缅公路的主力。大理白族妇女杨桂英带领的“娘子军”,在怒江段创造了日铺碎石80立方米的惊人纪录。她们发明的“竹簸箕接力传石法”,被编入工程手册,成为那段艰苦岁月中闪耀的民间智慧。

滇缅公路施工全线铺开后,筑路大军为了抗日救国的共同信念走到一起,在险峰深涧间与天争路,付出了巨大的代价和牺牲。

一份1938年腾冲县28位筑路民工代表的联名上书,全文浸透血汗与赤诚。

文中描述了滇西各族民工如何不惧困苦,筑路救国——“人非下愚,固亦知国家兴亡匹夫有责之义,惟是工程艰巨,非旦夕所能蒇事,数万民工平时又多出卖劳力,担负全家衣食,一旦奉派筑路,一家大小啼饥号寒衣食无着,即自己伙食亦需典贷找借,各自筹备。数月以来,始则挖肉补疮,变卖所穿衣服及所带行李,以救急一时。久则衣物荡然,卖无可卖,则不得不餐风露宿,枵腹从公而饥寒致病,因病致死者累累,荒冢实不知凡几……”

据1938年保山县呈:“负修坡脚至龙洞段146.4公里,1月开工,4月20日完工,死亡男工523人,女工28人。”盈江设治局报:“负修白花洼至新桥河段10公里,自年初开工,至今(4月)完成期间,民工死亡男156人,女23人。”仅从这两局的数字看,在恶性疟疾盛发之前便已死亡730人之多,可见总体伤亡之惨重。

炸不断的生命线

“伟大工程三千里,几月完成齐苦干。民众力量真魁巍,前方流血后方汗,不是公路是血路,千万雄工中外赞。”时任龙陵县县长王锡光创作的《修滇缅公路纪念歌》记录了抢修滇缅公路的真实历程,并在当时广为流传。

1938年8月底,滇缅公路终于贯通。据档案文献记载,至1939年7月“综计滇缅公路由昆明至畹町,全长959公里,共有土方19983960立方米;石方1875497.055立方米;桥梁536座;石涵洞2198个,木涵洞1114个;石挡墙477.8米;铺路碎石1108739.62立方米……”

英国《泰晤士报》连续三天发表文章称赞滇缅公路是“万里长城一样的奇迹”。美国报纸则称滇缅公路“可同巴拿马运河的工程相媲美”。

这条云南人民“用手指抠出的路”承担起了全国抗战物资运输量的90%,数万吨汽油、枪支、药品、机械等物资通过滇缅公路运入内地。在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜的召唤下,广大爱国侨胞与祖国同呼吸、共命运。近3200名南洋华侨青年组成“南洋华侨机工回国服务团”,驾驶卡车来往于滇缅公路上,冒着枪林弹雨为抗战前线运送军需物资。

因打破了日军全线封锁、“三个月灭亡中国”的狂妄迷梦,滇缅公路也被日军视为眼中钉,飞机轰炸、汉奸破路、间谍活动猖獗一时。对此,我方制定了《滇缅公路警备计划》,对滇缅公路沿线防卫区域、兵力分布、防卫任务等作了详细规定。各驻防部队严防死守,沿线民工即炸即修。

眼见武力封锁收效甚微,日军转而寻求外交途径以切断中国的补给。1940年,英日签署《封闭滇缅路协定》,滇缅公路被迫禁运三个月。然而,就在重新开放滇缅公路的当天,日军便开始了大轰炸,先后有超过400架次的日军轰炸机疯狂扑向滇缅公路,妄图掐断这根“东方战场的输血管”。

1941年1月23日,日军第14次轰炸功果桥,桥体损毁严重且短期内难以修复。中国工程人员的智慧在绝境中迸发。泛黄的档案里记录下了这力挽狂澜的壮举:启动“汽油桶浮船到汽油桶浮桥”牵引车辆过江的创新方案。这条简陋却坚韧的“钢铁浮龙”,支撑起了滚滚车轮,不仅粉碎了日军“三个月内无通车希望”的狂妄断言,更在至暗时刻打通了抗战物资的命脉。

岁月轮转,烽火已熄。如今,在昆明市滇缅大道上,滇缅公路“零”公里纪念碑悄然矗立。从“零”公里处出发的,从来不止一条路,是绝境中压不弯的脊梁,更是烽火中从未熄灭的信念。滇缅公路早已超越了地理意义上的通道,是一个载入中华民族抗战历史的代表性符号,它承载着中华民族救亡图存的希望,更镌刻了抗战史上气壮山河、感天动地的不朽丰碑。